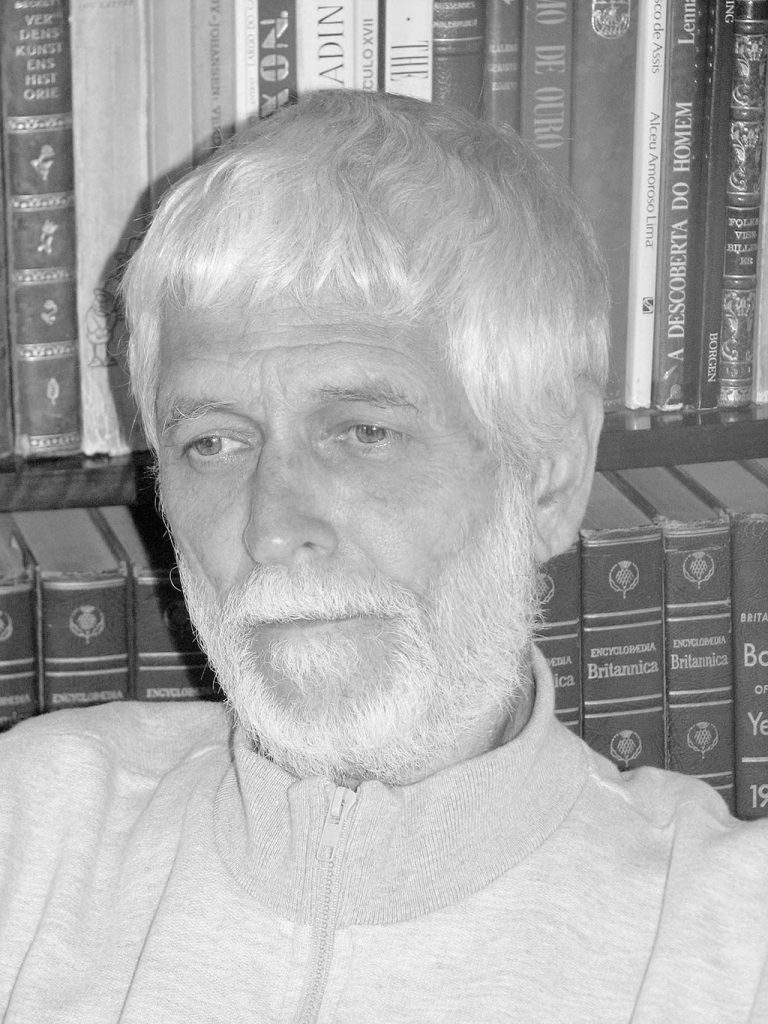

Filho de dinamarqueses, nascido no Brasil e residente em Teresópolis, Per Johns se dedica ao triplo ofício do ensaio, do romance e da tradução. Além disso, exerceu carreira diplomática, como cônsul da Dinamarca no Rio de Janeiro, de 1978 a 1990. Escreveu para os principais jornais do país e foi professor de literatura brasileira nas universidades de Aarhus, Copenhague e Odense, todas na Dinamarca. Estreou com o livro A revolução de Deus, de 1977, ao qual se seguiu Morte na rodovia Galileu Galilei, de 1978. Depois veio a trilogia composta por As aves de Cassandra (1990), Cemitérios marinhos às vezes são festivos (1995) e Navegante de opereta (1998). O livro Dioniso crucificado, tido humildemente pelo autor como um posfácio teórico aos seus últimos três romances, é muito mais que isso. Vai ao cerne de questões contemporâneas relativas ao sagrado, à religião, à técnica, ao progresso e à arte, como uma catalisadora privilegiada dessas instâncias.

• Um dos fios que unem todos os ensaios de Dioniso crucificado é o paralelismo que o senhor estabelece entre um tipo de relação com o mundo centrada no logos, antropocêntrica, instrumental, calculadora e quantitativa, em oposição a uma vivência mítica deste mundo. Você poderia comentar um pouco esse aspecto do livro?

É o cerne de nosso dilema civilizatório, já hoje universal pela submissão de todas as culturas à cultura do Ocidente. Uma atitude que desemboca necessariamente no antropocentrismo. Coloca o homem no alto do pedestal de forma sistemática, como se fosse um diktat divino, ou seja, dá-lhe o direito indiscriminado de eliminar ou modificar tudo aquilo que porventura estorve o fazer humano, tornado absoluto. A vivência mítica, pelo contrário, traz embutida em si um sentimento de comunhão com tudo que nos circunda. Uma humildade essencial. Uma solidariedade sem fronteiras. Um vínculo de sangue. A sensação vivida, mais do que apenas entendida, de que ao mexer no que vive, mexe-se em si mesmo, no fundo da própria alma. Desfaz-se algo insubstituível. Estriba-se na noção de sacro, no sentido etimológico não só de pertencer a algo que nos transcende, mas de prestar atenção e contas ao que nos legitima. Entretanto, sabe-se, o homem é ambíguo por natureza. É científico. Tecnológico. Anseia pela explicação do mecanismo das coisas e pela sua aplicação a fins exclusivamente humanos. Tende a ser antropocêntrico e separatista. Por outro lado, anseia igualmente por seu contrário, pela compreensão, o atributo que o re-liga a tudo, ou seja, tende à imersão no cósmico. Num caso, desliga-se. No outro, religa-se. O problema de nossa cultura, que se universaliza, é que ela pendeu de forma quase absoluta ou, pelo menos, predominante, na primeira direção, em detrimento da segunda. É um fato que nosso entorno reflete: na educação, na mídia, no estado de espírito prevalecente, a ponto de já nem nos darmos conta mais de que assim é.

• O ensaio que dá título ao livro trata do pensamento de Vicente Ferreira da Silva, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. O livro encerra com uma apologia a Gaia, a deusa da terra. De certa maneira, o reino de outro mundo inaugurado com a mensagem cristã nos privou da plenitude deste mundo?

Vicente Ferreira da Silva morreu há mais de quarenta anos. Um pensamento vigoroso, precursor e premonitório. Incompreendido em sua época, ainda o é hoje. “Um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve”, você diz. E um dos mais ignorados, acrescento, por paradoxal que possa parecer. Ou nem tanto. Ou nem tão difícil de entender. Sua impenetrabilidade reside justamente no alargamento do fosso entre as duas atitudes antitéticas, antes mencionadas. O predomínio sufocante do logos antropocêntrico adormeceu nas pessoas seu lado mítico. Ou distorceu-o, o que é ainda pior. Que tipo de público terá hoje um cientista insuspeito, mas que põe o dedo na ferida, James Lovelock, com seu conceito (mítico?) de uma Terra (Gaia) como organismo vivo e integrado, capaz de se vingar do elemento humano que a desintegra? Será um público talvez curioso, senão anestesiado ou cético, capaz de compreender a equação do pensamento, mas incapaz de sentir ou vivenciar o fato terrível de que a plenitude deste mundo transformou-se no vazio de um canteiro de obras, num “legado do deserto”, para usar o título de um agudo ensaio de Vicente Ferreira da Silva. Ou seja, uma situação irresolvida em que “o feito resolve-se no fazer, o operado no puro operar”. Em outras palavras, o que seria do mundo sem este fazer do feito? O que seria de nós se o mundo estivesse pronto? Toco no extremo limite de seu pensamento só para tentar compreender o motivo de sua dificuldade, apesar da atualidade paradoxal de um tema como a ecologia.

• Por motivos que creio serem biográficos, é perceptível em todo o livro uma relação direta com a literatura dinamarquesa e dos países nórdicos de modo geral. É possível definir essa literatura e essa arte em algumas linhas de força principais? O que essencialmente o Brasil teria a ganhar com a incorporação de alguns desses elementos?

O Brasil é um país de imigrantes onde os habitantes autóctones, por sua vez, se tornaram estrangeiros. Exilados em sua própria terra. O país é feito desse amálgama paradoxal, mas sua literatura, até certo ponto, reflete pouco essa situação. Na ótica distorcida de que o originário ou primitivo é inferior, a visão que o imigrante tem do autóctone é a de um indigenismo paternalista. Uma peça de museu. Quando não, um estorvo tolerado. Ao que me consta só Darcy Ribeiro tentou penetrar ficcionalmente na alma desse estrangeiro em sua própria terra. Por outro lado, poucos também têm explorado a saga do imigrante. De minha parte, tentei fazê-lo no que tange ao imigrante escandinavo. O que significa um escandinavo no Brasil e, ao reverso, o que significa a Escandinávia para um brasileiro? Retrato a experiência de um bilíngüe, um expatriado anímico, bipartido entre dois mundos. Em outras palavras, a vivência de duas culturas, tomada a palavra cultura em seu significado não só imediato, mas também etimológico, de alguém fadado a lavrar na terra de adoção uma terra alienígena. Há no espírito escandinavo um conflito latente. Ao mesmo tempo em que não consegue se opor ao fascínio meridional do sol e do azul eternos persiste nele o apego à terra nutriz com sua alternância climática. Vive o dilema da escolha entre uma viagem enigmática ao desconhecido e o amor do que deixa para trás, secularmente impregnado na alma. Disso nos dão notícia os imigrantes com seu paradoxal cultivo do que não existe. E é do que trata minha trilogia de romances, particularmente As aves de Cassandra. E num outro diapasão, os ensaios. Quanto à pergunta sobre o que o Brasil tem a ganhar com a cosmovisão escandinava, não tenho resposta. Ou por outra, tenho-a tanto quanto teriam ou terão os descendentes de outras culturas.

• Outro autor de suma importância em Dioniso crucificado é Guimarães Rosa. Na sua opinião, qual foi o salto qualitativo que ele deu em relação às propostas anteriores?

Guimarães Rosa é um caso à parte. A meu ver, o maior escritor do século 20, que me perdoem James Joyce e Marcel Proust, de quem, aliás, também gosto muito. Mas Guimarães Rosa é único. Não conheço nenhuma prosa que faça mais jus ao título de poesia, naquele sentido onicompreensivo que aventei acima, do que a sua. Se alma é espírito encarnado, no que acredito, a prosa de Rosa é a encarnação da alma brasileira, esse cadinho que mescla raças e culturas transfiguradas pela terra. Aquela idéia polêmica de Mário de Andrade de uma chamada “língua brasileira” ou “português brasileiro” foi expressa, a meu ver, por Rosa, sem qualquer alarde teorético ou ideológico. Simplesmente, mergulha suas raízes na realidade, uma realidade que mescla Plotino, Goethe e as cantigas de serão de João Barandão. Ou ainda, que deixa entrever o eterno nas frinchas epocais do tempo.

• No ensaio Viagem alma adentro, o senhor traça quase que um cânone paralelo da literatura brasileira a partir do conceito de alma, em oposição ao de espírito. Há muito a ser revisto no cânone brasileiro?

O cânone é um mistério. Aliás, os cânones, que são, pelo menos, dois: um dos vivos e outro dos mortos. O dos mortos oscila conforme o zeitgeist de cada época. O dos vivos conforme as indecifráveis razões de cada leitor. Se é que ainda se pode falar em leitores que escolhem ou, mesmo, de individualidades que não sejam política e midiaticamente incorretas. No que me tange, o meu cânone pessoal se veio formando ao longo da vida, à mercê do acaso — essa lógica de Deus — e das circunstâncias. Reflete-se hoje numa biblioteca pequena, mas babélica em sua mescla de línguas, gêneros, motivos e autores. Nem eu saberia explicar por que certos autores se emparelham necessariamente lado a lado. Mas sei, sim, dizer em que páginas de que livros se encontram esses “fragmentos com os quais escorei minhas ruínas”, nas palavras de Eliot. Não existem obras completas — com algumas exceções, entre outras, Soeren Kierkegaard, em vinte volumes — e sim livros e páginas de livros díspares que em sua orgânica caoticidade formam um novo cânone de estilhaços, o meu cânone. E que se reflete num pensamento que se quer visceral e não apenas importado de universos alheios. Desse modo, obedece a uma indecifrável ordem interna a junção de autores como Jorge de Lima e Dante Milano, Manuel Bandeira e Cecília Meirelles, Augusto Frederico Schmidt e Joaquim Cardozo. Mas posso acrescentar, todavia, que na personalidade facetada destes últimos sempre me pareceu exemplar o combate que neles se travou entre a função que exerciam e a poesia que escreviam. No caso de Schmidt, o frio mentor de discursos políticos e gelado homem de negócios que anoitecia poeta à luz de velas; no de Cardozo, o engenheiro calculista que dava consistência de concreto e punha no chão as aéreas estruturas de Niemeyer enquanto levantava seu próprio vôo poético. Entretanto, não foi um conhecimento livresco que me levou a isso e sim uma sensibilidade calcada em experiência própria. Vivi o mesmo dilema.

• Seu trabalho de ficcionista é da maior qualidade e já foi elogiado por muitos críticos, como José Paulo Paes, Ruy Castro e Otto Lara Resende. Qual a relação entre o seu trabalho ensaístico e o de ficcionista?

Escrevi e publiquei o que se convencionou chamar de cinco romances e um magro volume de contos. Brotaram de uma necessidade, estranha necessidade que me veio sem ser chamada. E não sei se, a rigor, podem ser chamados de literatura, no sentido corrente da palavra. Compõem uma mescla de gêneros, uma espécie de inortodoxia visceral, parentes que são da biblioteca a que me referi acima. E da vida acidentada que levei, dividido entre as exigências do espírito das funções que exerci e a alma que teimava em contradizê-lo. O primeiro desses livros, editado em segundo lugar, Morte na rodovia Galileu Galilei, que teve sete versões integralmente reescritas durante quinze anos, uma sofrida work in progress, é a sementeira dos demais. Os ensaios, por sua vez, podem ser considerados o posfácio das ficções ou tentativa de sacramentar as origens e o percurso dessa necessidade que se mostrou maior do que eu. Fincam os marcos do percurso. São sete livros ao todo. Um número talvez excessivo, mas que me agrada como número.

• Como o anfíbio cultural Per Johns vê sua relação com a cultura brasileira a partir de sua origem dinamarquesa?

A expressão “anfíbio cultural”, cunhada pelo saudoso José Paulo Paes, tem uma amplitude que abrange mais do que a minha própria pessoa. É o retrato de todos aqueles

— como se depreende das respostas anteriores — que tentam chegar às raízes de quem são, em que o jus sanguinis conflita com o jus soli. Um usuário, no sentido que Vilem Flusser deu à língua, de duas realidades, que lhe abrem as portas, ao mesmo tempo, de um privilégio e de um problema. O privilégio é a diversidade e o problema o excesso que o desfigura.