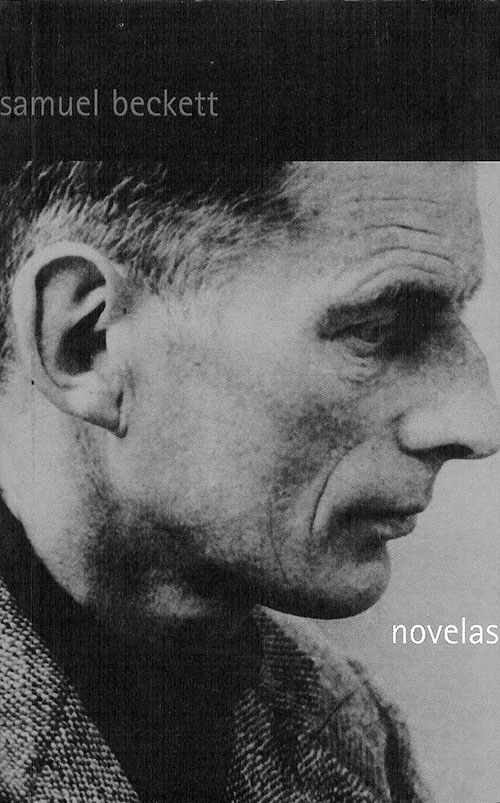

Assim como os outros gigantes modernistas — James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka — Samuel Beckett acabou prejudicado pela sua enorme influência nas gerações literárias seguintes. Tanta devoção, inevitavelmente, resultou no plágio descarado, na diluição, na interpretação errada de suas idéias e seus textos, na deturpação do estilo. É claro que o seu legado é positivo — e muito; também é claro que foram muitos os bem influenciados (assim como Joyce, Proust e Kafka o tiveram), tanto que em 2006 (centenário de seu nascimento) foi lançada nos Estados Unidos uma caixa luxuosa que traz partes essenciais de sua oeuvre, The grove centenary edition, com organização de Paul Auster e apresentações de J. M. Coetzee, Edward Albee, Salman Rushdie e Colm Tóibín. Um time respeitável de apóstolos. Nem todos são assim, entretanto. O teatro de Beckett, em especial, gerou uma linhagem lamentável de dramaturgos que acreditam que diálogos minimalistas resultam sempre em silêncios dolorosos. Bom seria se tivéssemos mais gente do nível de Harold Pinter entre esses doutrinados.

Bastante obscurecida pela obra dramática, a prosa de Beckett nunca ganhou a atenção merecida no Brasil. Isso começou a mudar com a reedição, em 2003, de Como é, pela Iluminuras, e, em 2004, de Malone morre (Codex), com a emblemática tradução de Paulo Leminski (um dos seguidores nefastos do irlandês, é preciso dizer…). A CosacNaify complementou o trabalho com a novela Primeiro amor e o ensaio crítico Proust, e a Martins Fontes deu a contribuição com o ótimo volume Novelas, incluindo os três textos (O expulso, O calmante, O fim) que, junto com Primeiro amor, marcam o início do período de Beckett escrevendo em língua francesa. A Globo acaba de contribuir com uma tradução de Molloy (a cargo de Ana Helena Souza), romance que inaugura a chamada trilogia francesa do autor irlandês. Como Malone morre já foi reeditado, fica faltando apenas uma nova edição de O inominável, terceira parte da trilogia. Trata-se do melhor momento de Beckett como prosador, o ápice romanesco que, pouco depois, o levou a escrever peças grandiosas como Esperando Godot e Fim de partida. A partir daí o próprio Beckett acabou virando uma caricatura do próprio estilo, ou reduzindo as frases a palavras e jogos lingüísticos vazios ou eliminando por completo a pontuação, sem promover nunca um ritmo adequado no texto. É difícil encontrar algum prazer real na leitura do fragmentário e sem pontos ou vírgulas Como é, por exemplo.

Exercícios de linguagem

Na trilogia há prazer — um prazer que tem algo de masoquista, pela angústia que os três romances provocam. Aqui há sim exercícios com a linguagem; foi ela, afinal, que colocou Beckett em um posto merecido no cânone dos inovadores. Ele apenas não trabalhou o texto a ponto de afastar o leitor. Há equilíbrio entre o emotivo e o cerebral, entre o sentido e o pensado. Ao invés da aridez de Como é, Molloy hipnotiza com a sua alternância de períodos longos e curtos, os parágrafos que duram dezenas de páginas, o ritmo musical, contrapontual, bachiano, das idéias e pensamentos que vêm e vão. Alguém pensou em Thomas Bernhard? Pois é. O austríaco é outro que se beneficiou, para o bem, da leitura da trilogia. Com Bernhard, Beckett compartilha também a visão pouco otimista do mundo e dos homens — ou do que os homens fizeram com o mundo. Seus narradores são solitários, misantropos, fisicamente (e, não raro, mentalmente) decadentes, de memória instável e com poucas possibilidades de deixar a imundície que habitam.

Molloy começa com o narrador que dá nome ao livro. Por toda a primeira parte do romance nós acompanhamos Molloy em uma errante viagem por seu passado. Ele sabe que está na cama da mãe, no entanto não faz idéia do que faz ali ou como chegou. Suas pernas, endurecidas, já não prestam para nada. Aleijado nas pernas, ele está também aleijado nas parcas e pouco precisas lembranças que carrega consigo. Molloy não se lembra de nomes, datas, fatos; lembra-se é de cheiros, lugares, sensações. Lembra-se também de algumas situações esparsas e peculiares — seja um período passado na casa de uma senhora que resolveu acolhê-lo, seja uma prisão causada porque estava parado na praia. Impregnado de difusão e incertezas, Molloy pode tanto ser afável e passivo como um cão quanto cometer um assassinato a sangue frio e narrar todos os detalhes como se estivesse descrevendo o cardápio do almoço… Para ele, acontecimentos tristes são como piadas; os felizes, como tragédias. Autoproclama-se “moralmente perneta”. Declara-se “apaixonado pela verdade”, para, mais adiante, decidir que “dizer é inventar”.

Seria fácil interpretá-lo como um mendigo ou um vagabundo com um quê de vaudeville — a maneira algo reducionista como alguns enxergam todos os protagonistas de Beckett, aliás. Molloy é muito mais complexo do que isso. Como observa Ana Helena Souza no prefácio, ele “elude classificações”. Sua relação com a própria vida, para começar, é um bocado ambígua. Nunca fica claro se ele ama estar vivo (“sempre preferi a escravidão à morte”) e poder cheirar a maresia que vem do mar ou se não dá a mínima e que, por ele, poderia estar morto que tanto fez e tanto faz. É abnegado em relação a costumes sociais e manifesta alegria por coisas pequenas, ao mesmo tempo em que pede que “façamos como se tudo tivesse surgido do mesmo tédio, vamos preenchendo, preenchendo, até o preto total”. Quando se espera a morte, afirma, é “inútil se saber defunto”. Não há raiva em seu discurso, como se poderia esperar. Estamos diante de um monólogo compulsivo e corrosivo, porém paciente, mais desencantado do que rancoroso (diferente de Bernhard, portanto). Molloy, na banana que joga para as convenções e no modo como não se leva a sério, é uma defesa egoísta do individualismo. Um anjo caído que, ao assumir seus podres, tem o poder de acentuar a hipocrisia de todos os supostos cordeiros de Deus.

A segunda parte de Molloy é narrada por Jacques Moran, uma espécie de agente cujas atividades não são especificadas. Vive com o filho pequeno em uma pequena cidade até receber a missão de trabalhar no caso de Molloy (nunca ficamos sabendo no que consiste exatamente a missão). Moran é o oposto de Molloy: exigente, pontual, sistemático. Repetir rituais é seu modo de sobrevivência. Imbuído de “espírito metódico”, ele se diz “frio como um cristal”. Seu filho sente isso na pele ao ter que acatar as ordens contraditórias e autoritárias do pai. O monólogo de Moran é raivoso e ressentido, semelhante ao de Jason Compson, o mais odioso dos irmãos de O som e a fúria, de William Faulkner. Mas após uma viagem difícil com o filho o agente se bate com os próprios limites físicos; sua confiança, aparentemente inabalável, rui, e vislumbramos um homem vacilante e vil.

De um lado temos um homem sossegado e abnegado, que em meio ao descontrole e à bagunça encontra a tranqüilidade. Do outro, uma figura controladora e grosseira, que ao ser confrontada deixa transparecer suas fraquezas. Devemos simpatizar com Molloy? Não necessariamente. Há, nessa sua aparente placidez, algo de falso e dissimulado. Enquanto na couraça de Moran há a sincera dor de quem tenta esconder suas derrapadas. Molloy ressalta a mesquinhez de Moran. Moran, a plasticidade de Molloy. Ambos se completam e se repelem. E o livro ganha força.