Poucos autores são tão imensos quanto Julio Cortázar. O argentino, que trocou seu país por Paris com o avanço do peronismo, sempre foi um estrangeiro em terras portenhas. Essa desterritorialidade é a alma da sua literatura, mesmo em Bestiário (1951), publicado ainda na Argentina. Casa tomada, que abre o volume, é uma forte pista do sentimento de inadequação de Cortázar à realidade autoritária e que chegaria ao ponto mais forte em O jogo da amarelinha (1963), cujo protagonista é, assim como o autor, um argentino exilado na Cidade Luz.

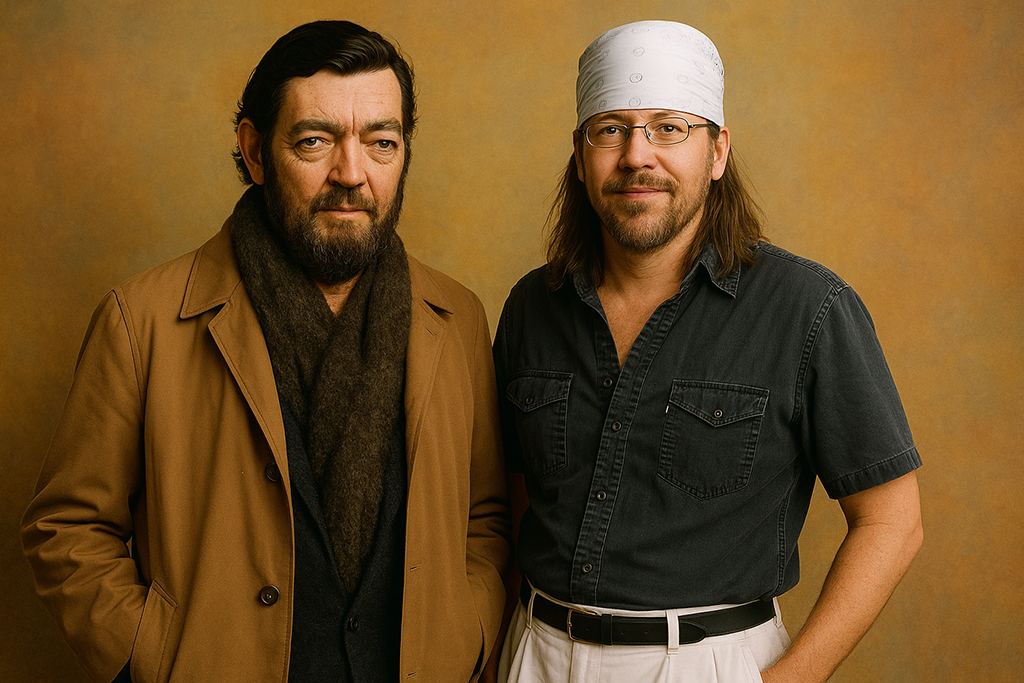

Entretanto, O livro de Manuel, publicado em 1973, talvez seja a investida mais experimental do escritor contra as ditaduras latino-americanas, ao misturar — como faria na década seguinte Valêncio Xavier, em O mez da grippe — notícias de jornal com a vida dos seus personagens. A universalidade de Cortázar fez com que se tornasse onipresente e indispensável para entender a sociedade pós-moderna, não à toa foi lido por Jean-Luc Godard — que usou o conto Autopista do sul em um trecho de Week-end à francesa (1967) —, Michelangelo Antonioni — que usou As babas do diabo como base para Blow-Up (1966) — e, muito provavelmente, David Foster Wallace, o escritor-fetiche do século 21.

A literatura de Foster Wallace é o ápice do pós-modernismo — e há quem diga até do pós-pós-modernismo, mas aí é uma navegação pelos mares de outras teorias —, alicerçada, basicamente, nas hipérboles de estímulos da cultura de massa e de um hedonismo mediado pelo entretenimento — e que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han explorou tão bem em Sociedade do cansaço, a partir das fissuras sociais causadas pelas questões neuronais, o nosso mal do século.

Não é à toa, portanto, que a produção de David Foster Wallace esbarre na iconoclastia: rompendo as convenções formais e estabelecendo uma estética tão sua, que chegava ao pastiche de si mesmo. Graça infinita, seu romance continental, é a síntese de tudo aquilo que caracterizou a sua obra — uso excessivo de notas de rodapé e finais (para contar outra narrativa dentro da história), digressões longuíssimas, elipses, situações extremas de nonsense, a crítica voraz aos padrões de consumo da sociedade, só para citar alguns e mais superficiais exemplos —, tudo, porém, maximizado.

E tanto O jogo da amarelinha quanto Graça infinita são romances — se é que a classificação ordinária cabe aqui — labirínticos. Cortázar e Wallace foram leitores de Borges, o que talvez explique o tom onírico das narrativas e também o absurdo que surge diante do enigma — em ambos os casos a sobrevivência: no argentino, Oliveira deve aprender a sobreviver em Paris; no estadunidense, os personagens precisam sobreviver à sociedade hiperbólica e ao entretenimento desenfreado. Sem exageros, Cortázar e Wallace rompem, como já dissemos, as convenções do gênero e de maneira não muito distante: os dois livros são hipertextualizados.

Em O jogo da amarelinha, é o caráter randômico de leitura que carrega o leitor por uma ventania narrativa. Além da aleatoriedade do texto — que pode ser entendido até mesmo como um grande conjunto de fragmentos ou contos —, é possível mergulhar no livro por meio dos mapas oferecidos: a) segue-se a ordem lógica dos capítulos; b) segue-se a ordem descrita no começo da obra e no final de cada capítulo; c) segue-se a ordem que bem se entende. Em todas, a história se completa e faz sentido. O hipertexto, entretanto, só se dá, ao menos diretamente, na escolha b. Para Graça infinita, o leitor encontra um livro dentro do livro a partir das notas finais, que compõem quase que um segundo romance. A iniciativa não é nova: Wallace já a havia utilizado no conto A pessoa deprimida, presente em Breves entrevistas com homens hediondos (1999), seu melhor livro de relatos.

Acredito, inclusive, que Wallace também tenha herdado de Cortázar a engenhosidade das narrativas curtas, ainda que seus romances sejam suas obras mais celebradas. Na literatura, na boa literatura, nada é por acaso e, portanto, não é por acaso que o maior diálogo entre os dois aconteça nos contos. Em Amor 77, presente em Um tal Lucas (1979), cria, quem sabe, a mais bela cena de um amor-louco, daqueles vividos às escondidas, na sofreguidão do desejo:

E depois de fazer tudo o que fazem, se levantam, se banham, se abraçam, se perfumam, se vestem e, assim, progressivamente, vão voltando a ser o que não são.

Sem muitas informações adicionais, o conto revela somente o necessário e deixa para o leitor que faça a interpretação. Se são amantes, namorados, amigos ou até mesmo inimigos políticos que se amam à socapa — como sugeriu uma aluna minha durante uma oficina — ninguém sabe ao certo. O que fica claro é algo maior que essa revelação: o amor como uma redenção diante de uma sociedade doente física, mental e espiritualmente. Tudo condensado em uma única linha reveladora e perfeitamente escrita.

Foster Wallace, o arauto que se utiliza da pós-modernidade para atacar a ela própria, escreve um conto que parece atualizar o relato quase idealista de Cortázar. Uma história radicalmente condensada da vida pós-industrial, que abre Breves entrevistas com homens hediondos, curto e grosso, mas não tão sutil:

Quando foram apresentados, ele fez uma piada, esperando ser apreciado. Ela riu extremamente forte, esperando ser apreciada. Depois, cada um voltou para casa sozinho em seu carro, olhando direto para frente, com a mesma contração no rosto.

O homem que apresentou os dois não gostava muito de nenhum deles, embora agisse como se gostasse, ansioso como estava para conservar boas relações a todo momento. Nunca se sabe, afinal, não é mesmo não é mesmo não é mesmo.

A diferença é gritante, não? Onde o desejo de Amor 77 se transformou no mais puro interesse e convenção social? Em Uma história radicalmente condensada da vida pós-industrial, existe um terceiro elemento, aquele que os apresenta — e que está oculto em Amor 77, já que podem ter sido apresentados também por uma outra pessoa (ou não) — e que tem tanto ou maior interesse no enlace, prendendo os dois no que Tom Wolfe, em Fogueira das vaidades, chamou de “banco de favores”.

Lendo os dois contos em sequência, testemunhamos a fragmentação da sociedade e a destruição das relações. O que David Foster Wallace compõe é a desintegração do idealismo juvenil ou somente o amadurecimento e o confronto com a vida real? A pergunta vem a calhar quando lembramos que Cortázar sempre foi um escritor que falou diretamente com os jovens. Numa entrevista, por sinal, quando questionado sobre isso, Cortázar responde, justamente, algo abordando o diálogo com a sensação de que é possível mudar o mundo (para melhor), uma utopia tão comum da juventude e que acaba soterrada pelo cinismo e pela devassidão da vida adulta.

Cortázar — a despeito de todos os traumas das ditaduras latino-americanas, do exílio e de adquirir um espanhol com sotaque francês — ainda consegue enxergar a beleza dos corpos e a sofreguidão da tensão produzida por atrito, e que Ivan Lins transformou na canção Lembre de mim:

Lembra de mim

A gente sempre se casava ao luar

Depois jogava nossos corpos no mar

Tão naufragados e exaustos de amar

Existe, como se vê, a necessidade do corpo e da voz do outro. O silêncio emudece o mundo e o deixa mais triste. É preciso gritar de prazer e dor. E aceitar o sofrimento como parte da existência. Não se vive sem se machucar, tropeçar e levantar. David Foster Wallace vai por outro caminho, o mesmo traçado por Pasolini, em que a angústia tem uma causa social e é preciso combatê-la, ainda que com certo gozo. O italiano escreveu:

as infindáveis

filas dos ciclistas, dos arquejantes

caminhões de madeira, se perdiam de tanto em tanto em centros de subúrbio

onde alguns bares já exibiam círculos

de luzes brancas, e sob a lisa/parede de uma igreja se estendiam

viciosos, os jovens

A literatura é a arte da incerteza. Quem escreve o faz primeiro para si e depois para o outro. Entretanto, se esse leitor não existe, a literatura se transforma somente em um papel na gaveta. Por isso, é difícil saber se David Foster Wallace foi um leitor voraz ou ocasional de Cortázar. E, no final das contas, isso talvez não tenha valor algum, porque o que realmente importa é o fruto dessa imensa possibilidade.

NOTA

Nesta série de textos, Jonatan Silva pretende “aprofundar o diálogo sobre temas que passam ao largo das discussões do momento, indo na contramão dos debates mais óbvios”.