O cenário político de nossos dias, no Brasil, tem apresentado variados espetáculos. Nem falemos da aparente virada à direita do presidente Lula e sua equipe — ou, por outra, falemos. Ainda esses dias saiu na Folha de S. Paulo resenha de Roberto Schwarz para relançamento de livro de Francisco de Oliveira, em que se assinala o que parece ser uma novidade no país, uma nova classe, composta ou protagonizada por duas agrupações: de um lado, intelectuais de altíssima qualidade, com doutorados em Economia e Administração (pagos por bolsas públicas, eu acrescentaria), atualmente desempenhando funções de mando em bancos variados e com posições destacadas no PSDB; de outro, parte da elite sindical do país, alçada à condição de gestora de fundos públicos oriundos da contribuição sindical e de variadas formas de previdência, gente esta com cargos importantes no governo federal e com cadeiras altas no PT. Para Francisco de Oliveira, esta é a gente que está jogando de mão agora, a gerir localmente a lógica do capital financeiro que nos governa, mantendo inflação baixa e juros altos e servindo sabujamente aos programas do FMI e dos organismos internacionais de crédito. Qual o centro geográfico de operação dessa suposta nova classe? Adivinha.

Não se esgota aí o panorama. Há também os debates em torno das reformas que o presidente julga imprescindíveis. No caso da reforma tributária, mesmo eu, que não entendo quase nada do tema, percebo que ao fundo da discussão se ouve uma velha e conhecida canção, que nem por ser velha e conhecida deixa de fazer sentido: aquela que chora os males do supercentralismo dos recursos brasileiros na região de São Paulo, mais genericamente no Sudeste. Para um gaúcho ou para um pernambucano ou para qualquer brasileiro que olha para as coisas sem certas viseiras, esta história é conhecida, e tem um lastro histórico centenário, figurado na luta republicana, pela Federação, pela distribuição da renda etc.

Ótimo. Mas o que tem isso a ver com a recente e oportuna reedição de uma antologia a que cabe perfeitamente o adjetivo “clássica”, o Testamento de Pasárgada, coleção ordenada do melhor da poesia de Manuel Bandeira organizada por Ivan Junqueira?

Bastante. Não que Bandeira ou Ivan Junqueira sejam uma mera representação desse tema ou da perspectiva anticentralista. Mas em pelo menos dois aspectos centrais a antologia dialoga intimamente com este preâmbulo: começa que Manuel Bandeira nunca ganhou o destaque que sua poesia merece, no quadro geral da poesia brasileira do século passado, e termina que sua obra é muito maior que o estreito critério modernista com que ele foi medido — e as duas coisas são claramente abordadas e repostas no livro.

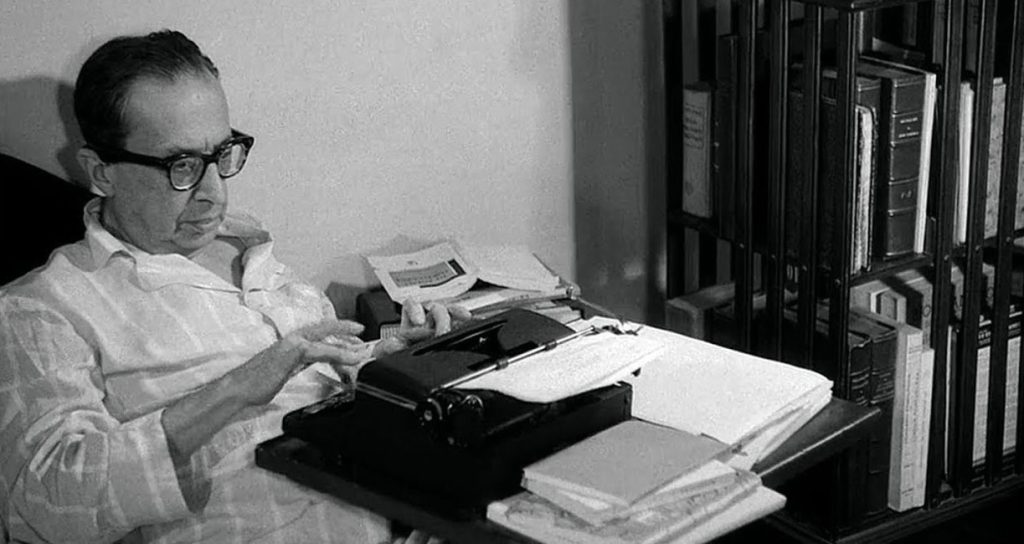

Como se sabe, o Testamento de Pasárgada é um livro raro. Ivan Junqueira, poeta e tradutor de méritos indiscutíveis, parece ter convivido intimamente com a poesia de Bandeira, por anos a fio, com tal e tamanha intensidade que a forma da antologia parece natural, saída não do cérebro do leitor Junqueira, mas de dentro da alma da poesia de Bandeira mesmo. São dezenove seções em que a poesia do genial pernambucano é distribuída, introduzidas por uma apresentação do organizador, tudo tramado de maneira a desenrolar diante de nossos olhos uma simbiose de obra e vida, simbiose que, no entanto, depende muito do ângulo da leitura do organizador, que obteve por mérito próprio as condições para a visada de conjunto.

Junqueira sabe o que faz e faz bem. Cada uma das seções vem antecedida de breve e próprio estudo, concebido como um pequeno relato do estado da questão no plano da crítica e algumas informações sobre a carreira do poeta. São faces, e não fases, para repetir aqui o ótimo trocadilho de que se serve o organizador. Cá do meu canto, faço questão de assinalar que Ivan Junqueira tem razão total também neste aspecto, ao enfatizar campos temáticos que percorrem toda a obra de Bandeira, sem distinção de fases sucessivas no tempo; mas não custa apontar que tal acontece pelas singularidades da obra do inventor de Pasárgada, que parece mesmo ter fundido suas crenças de tal modo que não permite distinguir mudanças notáveis ao longo do tempo.

Creio, porém, que não cabe imediatamente a propósito de várias outras obras a tese das faces-sem-fases, obras que em seu conjunto manifestam claramente algumas mudanças que indicam fases distintas. De todo modo, é de considerar que, pensadas as coisas em plano panorâmico, qualquer poeta realmente relevante, como Bandeira, é um artista que alcançou uma linguagem, e portanto sua obra plana num nível de homogeneidade que confirma o acerto diria ontológico do ângulo de leitura assinalado nessa antologia, face-não-fase.

O Testamento de Pasárgada é de leitura prazerosa em seu conjunto, o que constitui raridade. Lê-se, mal comparando, como se fosse um romance, mas não o romance de uma vida: o romance de uma linguagem, a linguagem de um dos maiores poetas da língua portuguesa. Entretanto, é de registrar que os comentários de Ivan Junqueira, no início de cada seção, são exigentes. Ele não se furta à análise sofisticada, em que a forma é argüida em detalhe de maneira a mostrar, por exemplo, a excelência de Bandeira no manejo dos metros e dos ritmos. Isso também é bom. Resulta que a antologia, podendo ser lida pelo leitor iniciante, parece dirigir-se ao leitor já com alguma quilometragem rodada. E mais ainda, Ivan Junqueira consegue iluminar com originalidade e rigor mesmo um poema conhecidíssimo.

Lendo o conjunto da antologia, percebemos a maravilha que foi Bandeira ter fugido tanto à dura ordenação parnasiana quanto aos impulsos modernistas triviais. A primeira, como sabemos, estendeu suas leis para muito além do começo do século 20, e é uma felicidade para nós que Bandeira tenha sabido evitar seus encantos facilitórios para escrever, já em 1912, em pleno apogeu do prestígio de Bilac, um poema como Desalento, que começa assim:

Uma pesada, rude canseira

Toma-me todo. Por mal de mim,

Ela me é cara… De tal maneira,

Que às vezes gosto que seja assim…

Quem teria coragem para essa limpidez, que não renega as dores da alma, mas não se sujeita nem à fórmula rija do parnasianismo, nem à também fórmula da depressão programática do simbolismo? É tal a dinâmica da linguagem, que o leitor passa batido pela estrofe, sem se dar conta de que está em presença de um verso de nove sílabas, horizonte formal dos mais exigentes — nem as sete do ritmo trivial, nem as dez preferidas pelo soneto parnasiano, nem as 12 exigidas pela frescura pseudoclássica.

Na outra ponta da história, é um alento ver que o poeta não se deixou levar pela gritaria modernista, ou mais precisamente pela gritaria modernista paulistana, que porém se imprimiu na mentalidade brasileira média como a Verdade moderna. (Verdade que está sendo bastante discutida, abrindo caminho para uma revisão que faz cada vez mais sentido.) É uma pena, mas uma pena historicamente construída, e tão lamentável quanto aquele centralismo apontado nas primeiras linhas desta resenha. Ivan Junqueira sabe disso e, com veemência, mas sem nenhuma indelicadeza, demarca o território da conversa, afirmando e repetindo: “Não é Bandeira que deve muito ao movimento modernista, e sim este é que deve quase tudo a ele”.

O Testamento de Pasárgada permite enxergar isso com clareza, no quadro geral da obra do poeta. É antologia feita com o cérebro e com o coração, dando a ótima sensação de ter sido concebida e executada como uma declaração de amor, a Bandeira e à poesia. Mais uma sorte nossa.