Em suas considerações sobre arte, Bakhtin alerta que o conceito de estético não deve ser extraído da obra de modo intuitivo ou empírico, porque isto seria ingênuo, subjetivo e instável. Para ele, tal conceito precisa estar em relação com outros domínios, no que ele chama de unidade da cultura humana. Neste mesmo estudo, ele frisa que compreender o objeto estético na sua singularidade e estrutura artística, estrutura chamada de arquitetônica, é a primeira tarefa da análise estética. Na continuidade de sua reflexão, o pensador chega ao romance e o define como uma forma puramente composicional de organização das massas verbais. É de se notar que, para Bakhtin, não existe o estilo romanesco, uma vez que o romance implica uma combinação de estilos, pois sua linguagem é sistema do que ele chama de “línguas”. Desta forma, cada elemento isolado da linguagem romanesca é definido diretamente por aquela unidade estilística subordinada na qual ele se integra. Por esta via, o discurso individualizado de dado personagem, a narração familiar, a carta, trecho de diário são unidades de vozes diferentes que, no seu conjunto, realizam o pluriestilismo do romance.

Romance que é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente. Bakhtin ainda olha para a estratificação interna de uma língua nacional única, considerando seus dialetos, os maneirismos de grupos, os jargões profissionais, as linguagens de gêneros, as falas de gerações, das autoridades, das modas passageiras. Para ele, toda estratificação interna de cada língua em cada momento de sua existência histórica modula a premissa indispensável do gênero romanesco. E é graças a este plurilingüismo social e ao crescimento em seu solo de vozes diferentes que o romance orquestra seus temas, seu mundo semântico e expressivo. Por este viés, o discurso do autor, do narrador, os gêneros intercalados, como cartas, diários, poemas, canções, a fala de cada personagem são unidades básicas de composição que convergem para o plurilingüismo e são a argamassa fundamental deste gênero híbrido.

Este e muitos outros dados que não podemos desenvolver aqui superam o centralismo da língua encarnada numa poética como a de Aristóteles ou Agostinho, a poética cartesiana e todas as reflexões voltadas para as forças centrípetas da vida social, lingüística e ideológica a serviço da centralização e da unificação da língua. Enquanto estas poéticas tradicionais cerram fileira na concepção de língua única e autocentrada, o romance e os gêneros prosaicos constituíram-se historicamente na corrente das forças descentralizadoras e centrífugas, alimentadas pelo discurso jogralesco das feiras a arremedar as “línguas” e dialetos populares, em que entram as fábulas, as canções de rua, os provérbios, as anedotas e seu mundo capilarizado para sugar nuances da vida social. Nesta esfera, o centro lingüístico seria miragem presa às mãos dos poetas, dos sábios, dos monges, dos políticos… Assim, a consciência lingüística real, saturada de ideologia e participante do plurilingüismo será a matéria viva do romance, ao mesmo tempo em que o perfaz como gênero aberto. Ele absorve a orientação dialógica do discurso para o discurso de outrem que cria novas e substanciais possibilidades literárias e dá à prosa a peculiar artisticidade que vai desaguar no romance. Se a palavra da língua é sempre palavra semi-alheia, ela só se torna própria quando o falante a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina por meio do discurso, tornando-a familiar na orientação semântica e expressiva. É esta palavra voltada para o outro que o romance elege como seu chão produtivo e por onde deslizará com suas nuances.

A fala do outro, narrada, arremedada, apresentada numa certa interpretação, ora em massa compacta, ora espalhada segundo a intenção do autor, impessoal em certos momentos, carregada de subjetividade noutros, nunca estará longe do discurso do autor: as fronteiras são intencionalmente ambíguas, diz Bakhtin, e passam freqüentemente por dentro de um único conjunto sintático. Neste aspecto, para o estudioso russo, existe um grupo especial de gênero que exerce papel estrutural importante no romance e às vezes chega a determinar o universo do conjunto, criando variantes particulares do gênero. São a confissão, o diário, o relato de viagens, a biografia e as cartas. Entram no romance não só como elemento estrutural básico, mas o conformam como um todo. Cada um desses gêneros possui seu modo semântico-verbal para assimilar os diferentes aspectos da realidade.

Estas considerações fazem sentido se pensarmos no último romance de Bernardo Carvalho, Mongólia. Fizemos uma transposição quase literal da posição de Bakhtin, porque as suas colocações nos ajudam a entender a criação do autor em foco. Mongólia guarda parentesco dialógico com o romance anterior de Carvalho, Nove noites. Neste, temos o suicídio de um antropólogo como o elemento catalisador da ação; temos o relato do sertanejo que conviveu com ele; as muitas cartas trocadas por vários personagens; o artigo que desperta o interesse do jovem urbano em reconstituir vida e morte de Buell Quain; as tabas, ocas e cultura indígenas; os rios e florestas brasileiros; a paisagem infernal no calor; o mistério de uma morte aparentemente sem motivo ou com motivo que o jovem pesquisador quer descobrir; parte das figuras centrais não tem nome. Em Mongólia, de início há o assassinato e o seqüestro do filho do assassinado; o relato do vice-cônsul entremeado pelo diário do jovem viajante; o desaparecimento deste que é a causa da viagem daquele na reconstituição de suas pegadas; as “cabanas” dos mongóis, com seus costumes alimentares e seu nomadismo; as paisagens desoladas das estepes e dos desertos, várias vezes comparadas com paisagens lunares; o frio e as chuvas torrenciais dificultando a locomoção; o mistério do desaparecimento do jovem numa de suas viagens e a tentativa do vice-cônsul em encontrá-lo; tanto este como o jovem fotógrafo não ostentam seus nomes.

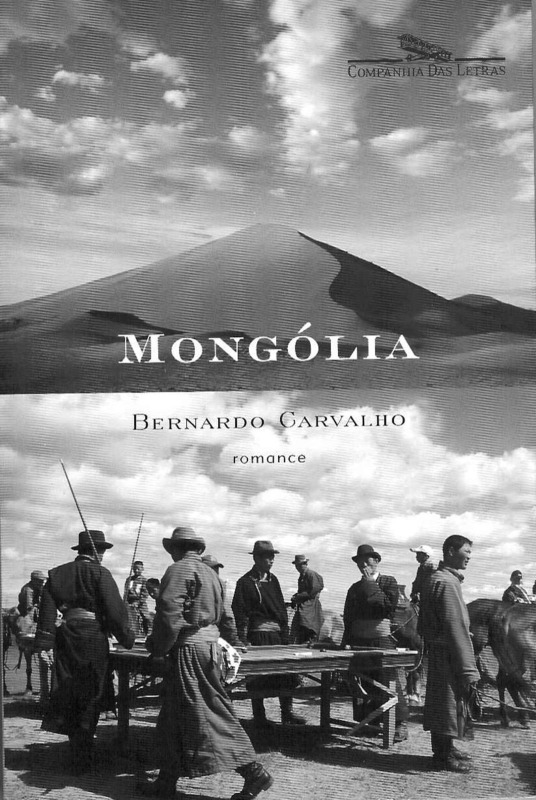

Os paralelos dialógicos também se fazem na apresentação física ou gráfica dos livros. Em Nove noites a capa apresenta o porto do Rio nos idos de 50, enquanto Mongólia mostra duas fotos feitas pelo próprio autor. Na segunda orelha do primeiro livro há uma foto de Carvalho aos seis anos, no Xingu, de mãos dadas com um índio vestido apenas com os enfeites tribais. Na mesma orelha de Mongólia, a foto é do autor adulto e acampado em Tsambagarav. Os dois romances trabalham com a técnica de um mesmo fato (fruto de pesquisa) ser retomado de pontos de vista diferentes e, assim, anuançados. O discurso narrativo apresenta polaridades diversas, materializadas em várias vozes que geram a forma romanesca. Em Nove noites, há a bivocalidade centrada no sertanejo e no jovem pesquisador, sendo que neste palco, têm entrada outros pontos de vista de personagens que participam desta ou daquela forma da vida de Quain. Em Mongólia, há três vozes centrais: o diplomata que deu a missão ao vice-cônsul e, com a morte deste, resolve resgatar seus papéis. Então, nos deparamos com o longo relato escrito pelo Ocidental e, na medida em que ele enforma o narrado, vamos encontrando o diário do rapaz que é motivo das buscas. Enfim, poderíamos nos distender indefinidamente sobre os pontos de contato entre um romance e outro, mas o estudo comparativo não é meta deste texto.

Mongólia é um romance que demonstra a maturidade de Bernardo Carvalho, dentro de um projeto estético sólido que vem se desdobrando desde os primeiros contos. Carvalho sabe que escrever, em literatura, não é simplesmente contar uma história. Na boa literatura, o enredo é secundário ou só pretexto. Importante é a invenção de linguagem, tarefa que este escritor realiza livro após livro, quebrando o mimetismo rasteiro que contamina a maioria dos escritores nacionais; importante é a modulação de visão de mundo original, e ele faz isso com peculiaridade (“o romance é combinação de memória e imaginação”), em especial quando trabalha com o duelo de visões que, perante o mesmo fato, explodem em conotações diversas. Em Mongólia, o tempo todo as posturas do vice-cônsul ou Ocidental são justapostas às do rapaz em seu diário ou contrapostas pelo diplomata que procura desqualificá-las; importante são personagens que refratam os dramas e as alegrias humanas, refratam, não refletem e, com isso, são capazes de desvelar aspectos do real e da natureza psíquica que não perceberíamos não fosse sua interferência, seu condão em nos dar elementos inovadores para nos pensar e pensar o mundo. Carvalho, livro após livro, conscientemente tem trabalhado seus textos em primeiro lugar como textos e monta-os como diversidades de falas, falas voltadas para o outro, no sentido de Bakhtin que também assevera: “o homem no romance é essencialmente o homem que fala” e, porque fala, pensa: “o sujeito que fala no romance é sempre, em certo grau, um ideólogo e suas palavras são sempre um ideologema”. No romance em questão, o ideólogo que é o Ocidental fica evidente toda vez que ele tece comentários, em geral desfavoráveis, sobre a arte e a língua chinesas, a arquitetura, o misticismo e a religião, a relação com seu guia, as conclusões que tira sobre os mongóis, os cazaques e seus modos de vida etc. Do mesmo modo, o rapaz, que é fotógrafo, enquanto viaja elabora seu diário, debruça-se sobre o mundo em longas dissertações para deixar claro seu pensamento sobre os dados culturais que o assombram. E o diplomata que é a voz motriz a conduzir o romance, ao organizá-lo, obviamente coloca nas páginas aquilo que lhe interessa e, ao desfazer já como ponto de partida a maneira do Ocidental pensar e agir, traz à tela seus ideologemas como chaves que pretendem fazer-nos desacreditar daqueles discursos irascíveis que marcarão sua jornada pelas regiões desoladoras da Mongólia. Sem esquecermos que a toda hora o diplomata deixa de lado o relato do seu subordinado, assume a palavra, e traz os fatos segundo a sua ótica, sonegando-nos o contato direto com a palavra do Ocidental.

Todavia, o final inesperado, quando o rapaz é encontrado e temos a revelação de sua real identidade, dilui em muito a corrosão do diplomata, dando mais peso e consistência ao que lemos no texto do vice-cônsul.

Bernardo Carvalho monta seu texto com pequenos detalhes que demonstram como para ele escrever é um artifício pensado, e não apenas o desafogamento de inspiração romântica e ingênua, como muitos ainda insistem em ver a literatura. Este artifício vem já na primeira informação do livro: se temos um romance chamado Mongólia, com a capa sugerindo mundo distantes e exóticos, de imediato o leitor é chamado para mergulhar num oceano de estranhamento cultural, muito distante de nosso cotidiano. E ao iniciarmos a leitura, damos de cara com trivial tiroteio em favela brasileira que nos tira do sonho preparado e nos desperta, porque para Carvalho não interessa um leitor anestesiado, mesmo pelo encantamento. É preciso estar atento, de olho aceso, inclusive para montar ou remontar com ele os detalhes que dão o perímetro particular do livro. Se o que é contado, volta e meia, se retoma em outro tom, em outro contexto, se muitas cenas merecem investimento de vozes diferentes, tudo isso requer do leitor que vicariamente vem fazendo a mesma travessia olhos atentos às nervuras da narração. Como o Ocidental está às voltas com a tentativa de colocar em linha racional as pedras de um quebra-cabeça, o mesmo é exigido do leitor. E é neste aspecto que Carvalho avulta como artifex — o artífice, aquele que elabora cenas veladas de seu quadro narrativo com pontos de vistas que não apenas são grafados em fontes diferenciadas, como narram numa girândola incessante os mesmos fatos, retomam os mesmos lugares, chegando a conclusões que se autodesfazem, convidando o leitor a tomar posição neste festival caleidoscópico de informações muitas vezes desencontradas.

É importante neste ponto destacar como o Ocidental não confia em seu guia Purevbaatar, acreditando que ele está jogando por interesse. Nesta confluência ao leitor não custa lembrar que ele também não pode crer de todo no que está lendo, porque há o narrador explícito — o diplomata — que é quem no primeiro plano está nos passando as informações, organizando as massas verbais que são cortadas segundo interesses dele, quando é ele que passa a narrar a jornada, segundo interpretações que faz do que leu nos papéis do Ocidental, de que é depositário. O diplomata está agora movido pela culpa e tentando se redimir de falhas passadas, tudo isso criando um caldo psico-ideológico que ecoa na narrativa e nos deve deixar com um pé atrás sobre sua real intenção: em que medida sua interferência auxilia no maior esclarecimento dos fatos ou empana-os.

Lembremos que este romance é fruto de viagem do autor pelas terras da Mongólia, financiado por bolsa da Livros Cotovia e da Fundação Oriente. Com certeza, Carvalho ficou encharcado pela diversidade cultural encontrada naquele país. Para não fazer relato unilateral, unívoco, sem gradação, divide o romance em três pontos de vista, para dar conta das próprias contradições que devem ter batido em saraivada em seu mente. Comporta-se como Fernando Pessoa que, para extravasar a multiplicidade de visões que se confrangiam em sua mente, cria os famosos heterônimos. Ao montar o romance dentro da raia de três vozes, está presente o artífice de que já falamos. As três vozes se trançam com outras e serão enriquecidas por digressões de ordem política, artística, religiosa, abrindo o flanco para histórias paralelas que são retomadas em outro enfoque, repetidas com outros detalhes e nisto Mongólia é coerente com a prosaica romanesca, na arquitetônica representativa de dialetos sociais e gêneros intercalados enformando seu hibridismo.Dá cobertura ao conglomerado de discursos da sociedade que são examinados, sopesados, exumados muitas vezes sob a lente da ironia, no intuito de oferecer guarida a uma maior democracia de acolhimento das línguas sociais, já que criticar os totalitarismos é uma das vertentes desta metralhadora giratória, lançando turbulências que se aliam a outras, na série inconclusa de tons e semitons a tornar a leitura verdadeira travessia por enigmas postos desde o início. E o final é apenas delineado, cabendo ao leitor o trabalho da concatenação lógica para o mosaico.

A escrita intempestiva, límpida, apesar das sombras que tem por trás, joga uma série de informações que, se deixam o leitor perplexo, de cara exigem dele participação ativa na Mongólia escorregadia do autor. Afinal, “uma linguagem particular de romance representa sempre um ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma significação social” segundo quer Bakhtin. E o que pretende Carvalho, mormente quando aborda aspectos da vida e da cultura mongóis, é não apenas trazer o exotismo de turista, mas nos dar lastro para o raciocínio crítico, dentro da bivocalidade que é própria do romance. Bivocalidade que está a serviço de dois locutores e exprime ao mesmo tempo duas intenções diferentes: a do personagem que tem espaço para falar e a intenção refrangida do autor. Não por acaso, no fato do desaparecimento do jovem, há dois guias envolvidos e cada um tem uma versão para a ocorrência, sendo que tais versões são, por sua vez, filtradas pela fala do Ocidental que nos é passada pelo diplomata. No jogo de espelhamento complexo, acabamos com pouca ou nenhuma segurança sobre a real natureza das coisas narradas. As longas dissertações, moduladas em escalas diferentes também entram neste jogo de espelho borgiano, com personagens que afirmam algo e logo são postas no pelourinho pela desconfiança neurótica ou sadia do Ocidental. A tempestade de absurdos a que somos expostos e para o que a epígrafe de Kafka cria moldura adequada, mostra o mundo em decomposição: seqüestro, corrupção policial, morte, guias, monges e pessoas comuns que só se prestam à informação mediante pagamento, aculturação, pobreza, mães solteiras relegadas à mera sobrevivência, subúrbios carcomidos pela miséria, bandidagem e sujeira, destruição de mosteiros e construções aleatórias de outros e — sobretudo — o drama do Ocidental que se recusara a cumprir ordem do Itamaraty e ir em busca do desaparecido/desajustado, quando só no final conhecemos sua verdadeira motivação.

Nesta escrita às vezes caótica, não podemos deixar de lembrar de Agustina Bessa-Luís e seu romance A Quinta-essência, de dicção anárquica, a contar as venturas e desventuras de José Carlos Pessanha, também no Oriente, desta vez em Macau. E já que falamos de relações dialógicas, Mongólia é rico delas. Só para ficarmos numa: seu eixo central gira em torno do homo ambulator e existem aí relações intrínsecas com o trabalho de Noll, Chico Buarque, Erico Verissimo de A noite, sem esquecermos os personagens emblemáticos de Riobaldo, Macunaíma, o Guesa-Errante. E a linguagem seca, funcional, guarda relação isomófica com as constantes viagens por regiões desérticas, onde não há vegetação, nem presença humana.

Em recente artigo no suplemento Mais!, do jornal Folha de S. Paulo, pensando as relações do livro com a internet, Umberto Eco refere-se a esta como “explosão de fogos de artifício semiótico; seu modelo é menos uma linha reta do que uma verdadeira galáxia”. Esta imagem é eficaz para Mongólia: uma explosão de discursos que se engalfinham e se diluem, em arquipélago de impostações que passam pela antropologia, estética, aportes sócio-políticos, questões de geografia e história, pinceladas no mundo da religião e do misticismo. Em suma, Mongólia não é apenas grande romance que coloca o autor entre nossos principais escritores. Ele mostra que escrever não é apenas soltar os cachorros das emanações subjetivas. Sabe que um texto antes de tudo é escrito, logo, montado camada após camada. A certa altura, referindo-se a O sonho do Pavilhão Vermelho, o autor lança mão de citação de Borges sobre este romance: profusão de sonhos, colagem infinita de textos. Aqui ecoa a própria técnica narrativa de Carvalho: sua colagem de ensaios, relatos, dissertações, diários, descrições exaustivas, materializando o plurilingüismo referido no início de nosso texto. A ação é rarefeita, quase nada. Mas o pensamento que por vias tortuosas se vai esboçando traz o sujeito ideólogo bakhtiniano que dá a liga fundamental desta criação portentosa que é Mongólia.