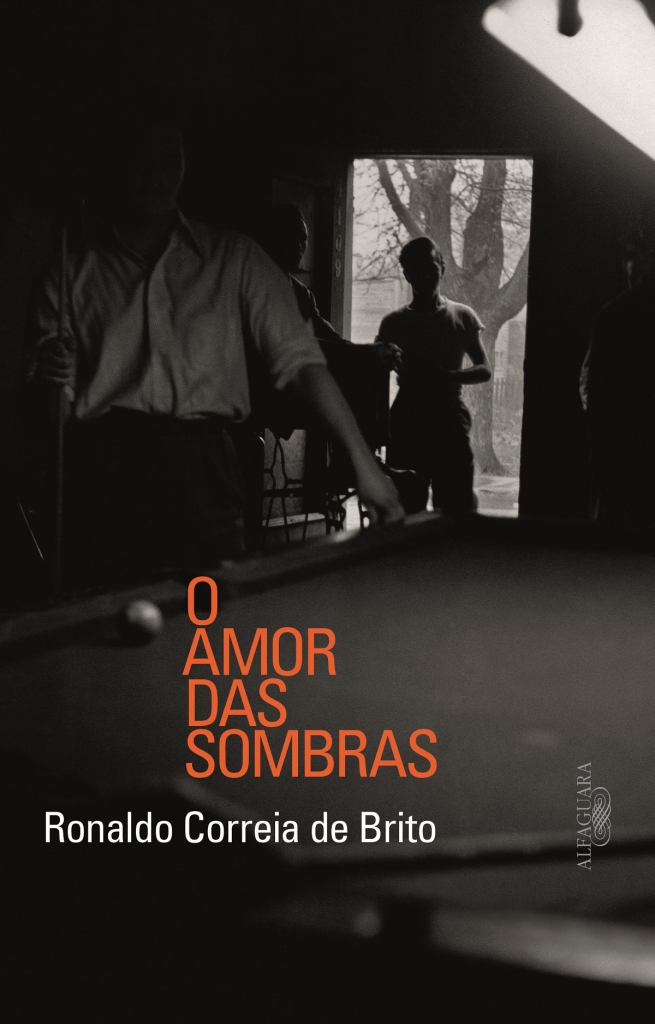

Pelo final. Quando irá escrever um livro igual à faca?, pergunta alguém ao narrador do último texto de O amor das sombras, novo livro de Ronaldo Correia de Brito. O conto se chama Lua, e o narrador, evidentemente autobiográfico, se depara com a inviabilidade da ajustar o real à ficção: no caso da narrativa, é um filme impossível de se rodar no sertão do Ceará, porque não há mais sertão possível, a não ser na literatura, cujas imagens, talvez sempre particulares, se modificam em nós, na medida em que mudamos.

Pois o Ronaldo desse livro é outro, sem deixar de ser o autor de Faca, de O livro dos homens e de Retratos imorais, só para citar livros seus em que escreve narrativas curtas. O amor das sombras começa por não ser de narrativas tão curtas assim, mas nem por isso deixamos de reconhecer o escritor que há anos persegue borrões internos do ser humano: a família e o sangue, o desejo e a incapacidade de resolvê-lo, a memória e o silêncio. Há algo de cupim em tudo o que Ronaldo produziu: enquanto símbolos pululam em cada imagem e palavra escolhida (tudo tem eco, ou tudo tem sombra, o que é dito esconde, e o que silencia grita), o narrado tem aquele ruído de coisa prestes a cair, mas que mantém a estrutura aparente de inteiro. A coisa que cai, e também em O amor das sombras despenca de dentro pra fora, é o ser humano, sem regionalismos.

Do que é feito O amor das sombras? Na ficha bibliográfica, um truque aparece: ficção brasileira. Talvez se pretendesse, assim, defender o livro de alguma classificação limitadora, como a de conto. Quem começa a ler como conto acaba por cair em luzes e sombras. Ocorre como naquelas naturezas-mortas de Chardin: manejando claro e escuro, objetos são dispostos numa mesa. Quem olha de perto, vê manchas. Só a distância permite o diálogo entre o que o que fala a sombra e o que cala a luz. Apenas que em Ronaldo os objetos são pessoas, e assim é que essas naturezas-mortas, opostas à ordem jornalística da contenção, do formato, da trouxice de submeter os elementos a algum propósito, elas carregam consigo uma enxurrada de sutilezas, provando que a literatura, como a vida, não é feita de coisas com propósitos e reside mesmo é no modo como lemos o detalhe.

Se se pode reclamar do concurso dos acontecimentos, há de se pensar, ao contrário, que também O amor das sombras é um livro de silêncio e memória. Se os títulos dos doze textos são feitos de palavras únicas, é porque aí se pode ler a unidade que a tudo arrasta a partir do início da leitura. Em Noite, por exemplo, Mariana e Otília, irmãs velhas, formam um retrato no qual elas aguardam a ver se, na barragem em frente à casa, o casal que se afundou de motocicleta é encontrado. A memória das irmãs salta para as tragédias “sazonais como as chuvas e os verões”. Ao deitar ao lado da irmã Otília, Mariana confessa seu remorso: não tivera a coragem de Rafaela, moça que largou o noivo rico e fugiu com o tratorista na moto até encontrarem o açude.

Em Bilhar, o narrador José, numa cena que ecoa num Rulfo de Pedro Páramo ou num Ronaldo de Galileia, encontra um Alfredo literário, algo fantasma, que revela a sujeira necessária à literatura e ao entendimento do mundo, como o fato de Oscar (o pai) ter mandado matar Alfredo por causa da perda da amante Diana numa partida de bilhar. Aí a literatura, da qual o narrador precisa sentir nojo, parece preencher o que a memória não alcança.

Elvira Madigan, protagonista de Força, enfrenta “inimigos internos”, experimentando o descontrole em relação à ordem do mundo em dois níveis simbólicos: a água da aquarela, que precisa ser controlada para ganhar forma, e a memória, que falha. Fica uma sensação, não explícita, da deterioração da consciência cognitiva típica de Alzheimer.

Já o que sustenta Magarefe é uma comparação entre bois que passavam na memória do narrador rumo ao abate no açougue (o Magarefe) e o time de futebol de mesmo nome, cujos jogadores, açougueiros suados, semelhavam a animais. Há o pai que incitava o filho à carne e ao futebol (duas imagens repulsivas), e o reencontro do narrador com o craque do time: como médico, percebe o destino anunciado ao Magarefe mais habilidoso, que sairá inválido do hospital.

Memória do imigrante

Há duas narrativas em que a memória é do imigrante, e em ambas a condição da terra que expulsa torna-se sanguínea, quase genética, e os modos que o ser deslocado carrega consigo parecem esbater-se com a cultura do local que, bem ou mal, os recebe. É o caso do protagonista do conto Mellah, que, em São Paulo, reencontra o seu lar olhando a cidade cinza do alto dos edifícios. Sua memória é toda de desertos: da África, da França, da Hungria e dos Estados Unidos. Está às vésperas de partir novamente — e os olhos no horizonte pedem para mudar de lugar, que parece ser o seu lugar. Helicópteros é um dos textos mais interessantes do livro. Numa imagem de beleza sinestésica, Alima cozinha dividida entre as palavras árabes e portuguesas dos ingredientes. Doente, ela mistura passado e presente, mas recorda que, segundo a avó, se perdesse a fala, estaria perdida para o povo dela. Aí a comida é identidade libanesa, e não é menos simbólico o fato de Alima e a filha venderem comida congelada. Se não temos tantas imagens do passado, se é manchada a causa de ter saído do Oriente Médio para o Recife, helicópteros que rondam o bairro procurando ladrões são a chance de experimentarmos, nas sensações da cozinheira, o que ela tanto prepara e depois congela.

Atlântico é um mosaico feito com pedaços de mulheres e das várias cidades que uma capital, como o Recife, pode misturar (ou separar). Cristina está bêbada de tanta bíblia, Carmen vive sustentada por homens, Cecília, “a cega” ou a marxista, quer ser jornalista, mas é fustigada pela ideia de que teria matado sua mãe, Neusa, no parto. São irmãs, e, permeando os laços que as unem de forma violenta, há ainda a história do assassinato de duas adolescentes por rapazes ricos em Guadalupe.

Perfeição é a ilustração de uma tese: a da falta de resiliência dos homens, vantagem ou desvantagem em relação às mulheres. No caso, Gonçalo, homem que se recupera de um atropelamento, tenta remontar a memória, enquanto busca entender por que razão a empregada Marlene se preocupa com o marido preso e os quatro filhos, um deles com paralisia cerebral. Gonçalo passa a escrever, e entendemos que a esposa, Augusta, se estivesse viva, cuidaria do marido até que nada mais pudesse ser feito. O avesso de tudo nos choca: Augusta foi cuidada assim?

De todos os textos, o melhor é uma iluminação, apesar de o título ser Sombras. Que texto maravilhoso esse. Maria Alice perde seu tempo como jardineira, segundo o pai, José Correia, e ele não sabe das cartas que ela recebe, vindas de São Paulo e escritas por Estevão. Tão logo memoriza as palavras, Maria Alice as queima. O que a impede de amar fora do segredo e da sombra, é o juramento que fizera à mãe de que cuidaria do pai até o fim. Como as dálias que planta e de que tanto Estevão gostava, Maria Alice se concentra em ser apenas bulbo, à espera da luz (a morte de um pai pode ser luz) que faça abrir a flor.

Outro grande momento é Véu, um texto que costura duas histórias nas quais faltam pedaços, formando uma unidade aterrorizadora na figura do tio Marcelino. Assim: Suzana vai casar com Gustavo, sob os cuidados e gastos do tal tio Marcelino, e a angústia de tia Celina, cuja memória de um casamento frustrado (foi abandonada no altar) liga-se à cena maldita em que, olhando-se com o vestido no grande espelho que o irmão tinha no quarto, foi surpreendida por Marcelino, que aí entrava com Agnaldo, o noivo. Agnaldo acabou vendo o vestido antes do casamento. Mas por que Agnaldo não apareceu no altar? Porque também Cecília vai experimentar o seu vestido diante do espelho enorme que há no quarto de Marcelino e lá encontra o noivo, Gustavo, que dorme na cama do tio, completamente nu. “Na pressa de retornar ao quarto, Suzana deixa cair o véu.” Não é genial?

Por fim, Amor apresenta o cativeiro doméstico de Delmira, mulher que já perdera uma filha e que vive a saudade, talvez a dor, de um circo a cujo espetáculo ela não assistiu — um circo que talvez possa ser mais que diversão, onde um palhaço, outro símbolo, poderia, como na famosa canção, ser ladrão de mulheres.

Livro escrito após a morte dos pais, depois do mergulho existencial para encontrar o estudante de Estive lá fora, talvez tenha sido necessária uma guinada rumo à memória alheia, embora sempre sua. Não é um livro de histórias, mas de personagens correntes: sob a claridade e sob o breu, são eles que resistem. Sim, ao abordar as memórias e os amores estrangulados desses personagens de O amor das sombras, Ronaldo não conseguiu um livro igual à Faca, nem melhor, nem pior. E isso é muito bom.