Cobra Norato é um livro especial. Não apenas no sentido histórico, não apenas porque representa um marco antropófago do nosso Modernismo, nem somente porque o que tem ali dentro, um animismo sedutor, se afina com a linha mais quente da antropologia contemporânea no Brasil — o perspectivismo ameríndio. Cobra Norato nos mostra, para além da narrativa estruturada sobre a saga clássica do herói, que a poesia é esta criatura que troca de pele; a cobra é a própria linguagem a rastejar pela floresta ardilosa das nossas lendas e mitos de fundação.

Há um certo consenso de que “o poético do texto vem menos do tratamento do verso do que da utilização do mito dentro da estética modernista”, como escreve Affonso Romano de Sant’Anna na orelha desta 30ª edição. Mas talvez parte da crítica, no afã de identificar os vínculos que permitem compreender uma unidade da vanguarda modernista, deixe escorrer entre os dedos a singularidade constitutiva do verso e do universo boppianos. Claro que é possível traçar paralelos entre este e outros livros escritos no mesmo período. Certamente há semelhanças notáveis entre Norato e aquele Macunaíma sem caráter, de Mário de Andrade, e até com o Martim Cererê, de Cassiano Ricardo, se deixarmos de lado o seu bandeirantismo grandiloquente. Mas talvez seja mais divertido, mais lúdico, mais profundo, mergulhar no livro sem tantas armas teóricas.

O encontro do gaúcho Bopp com a Amazônia é, de certo modo, o encontro de uma criança iletrada com um livro: “Começa agora a floresta cifrada// A sombra escondeu as árvores/ Sapos beiçudos espiam no escuro”. Ou: “Sapos soletram as leis da floresta”. Ou ainda:

Árvores-comadres

passaram a noite tecendo folhas em segredo

Vento-ventinho assoprou de fazer cócegas nos ramos

Desmanchou escrituras indecifradas

No início, em 1921, o autor havia pensado em escrever um livro para crianças. E há, como já se disse por aí, uma relação intrínseca entre a infância e o pensamento mágico. Mas se as crianças não discernem as distâncias e os caminhos entre o real e o fantástico, natureza e cultura, o xamã, por sua vez, sabe que é preciso abrir “as portas da percepção” para atravessar a escrita do cosmos. É o que faz o narrador do livro ao estrangular a cobra e enfiar-se na sua pele elástica.

Aqui, para que a cobra possa se encontrar e casar com “a filha da rainha Luzia”, indo com ela “morar nas terras do Sem-fim” (enlaçar a luz, habitar o infinito), é preciso que a própria Luzia apague os olhos primeiro, como diz o narrador no capítulo inicial. Passagem que também pode ser compreendida como a convocação do poeta a um mergulho menos racional do que corpóreo ou sinestésico (“a correnteza se arrepia”) nesta floresta cifrada.

O texto se contrapõe à narrativa estereotipada dos primeiros colonos europeus, que descreveram a exuberância das florestas tropicais como uma filial do inferno (insolação, insetos, doenças) ou como uma adaptação telúrica do paraíso (beleza, abundância, nudez). Para o protagonista do livro, a pele da cobra não apenas permite uma incursão mais segura no mato selvagem, como fornece uma perspectiva íntima do ambiente, uma língua enroscada no corpo dos seres e das coisas:

Chiam longos tanques de lodo-pacoema

Os velhos andaimes podres se derretem

Lameiros se emendam

Mato amontoado derrama-se no chão

Correm vozes em desordem

Berram: Não pode!

Será comigo?

Por trás da atmosfera naïf e da aparente ingenuidade que reveste suas cosmogonias, Cobra Norato propõe (sem dispensar a ironia afinada no Manifesto Antropófago) não apenas uma reforma estética, nem somente uma caricatura branca de um universo exótico. A Cobra pícara funda a seu modo uma ética xamanista ao evocar um panteão primitivo-moderno: “a Joaninha Vintém o Pajé-pato Boi-Queixume”, mas também “O Augusto Meyer Tarsila Tatizinha”. Dentro da floresta do texto, que é o caldeirão psicotrópico de Raul Bopp, o mito não se empobrece ao ser deglutido. O universo simbólico do selvagem não é “apropriado”; ao contrário, ele é e não é ou quer ser (tanto quanto a poesia) uma impropriedade, aquela dimensão inapropriável da linguagem.

O destino erótico da cobra é descolonizar o pensamento: a luz, o nosso resto de iluminismo. Daí que, em vez do “silêncio eterno dos espaços infinitos me apavora”, de Pascal, Cobra Norato diga: “Dissolvem-se rumores distantes/ num fundo de floresta anônima// Sinto bater em cadência/ a pulsação da terra/ Silêncios imensos se respondem…”.

O líder indígena Ailton Krenak afirma, durante uma entrevista: “Essa mágica de restabelecer o dom dos humanos, devolver para a humanidade essa potência de suspender o céu, de fazer a terra se mover, as montanhas falarem, isso é resgatar o sentido cósmico da vida”. E completa, protestando: “Não é infantil! Isso é o pensamento mágico!”.

Por isso também, como nos mostra Joanna Overing, o xamã piaroa tem de transformar diariamente a carne de caça em vegetal para evitar o canibalismo, afinal, os animais eram gente no tempo do mito e o tempo do mito atua no tempo atual.

Estas são camadas do texto de Raul Bopp, que, assim como o pensamento perspectivista, ressalta no encontro com o “índio” (esta generalidade conceitual irresponsável imposta aos povos originários do Brasil) uma possibilidade de futuro, não de passado. Entre outros motivos, porque são povos especialistas em fim do mundo. Que dirá nos últimos sete anos, no Brasil, com o retrocesso genocida das gestões (ou más digestões) Dilma-Temer.

Em determinado momento Cobra Norato pareceu representar, na historiografia literária, apenas o esgotamento do ciclo da poesia indianista no interior do Modernismo, como disse Wilson Martins. Ou então era visto como uma “obra telúrica e mitológica admirável, mas sem continuação”, conforme Antonio Candido e José Aderaldo Castello. Pode-se dizer ainda que este reencontro sem mediações com as realidades arcaicas do Brasil foi uma ilusão de ótica, já que o primitivismo dos modernistas se afirmou via Freud, Frazer e Lévy-Bruhl.

O que as reedições de Cobra Norato trazem, no presente, é a possibilidade de reler a contrapelo estas interpretações já editadas. No confronto direto com o texto, no corpo a corpo com a selva mítica do aventureiro gaúcho (o mesmo que apelidou de Pagu uma certa Patrícia Galvão), sente-se reverberar a atualidade do movimento antropofágico, mas, sobretudo, descobre-se o quanto a poesia é capaz de resistir à nossa inteligência; o quanto um livro pode ser maior do que todas essas ilações pretensiosas.

Carlos Castañeda, em seus diálogos com Don Juan, descobre a figura dos diableros entre os índios sonoras, capazes de se transformar num animal — um pássaro, um cão, um coiote ou qualquer outra criatura. Talvez seja preciso penetrar este livro, mais do que com um arsenal teórico (sobre verdeamarelismo, antropofagia, Semana de 22), como uma espécie de diablero, de cobra-leitor. Porque a sua força mágica (apesar da coerência dos críticos, em muitos casos) parece ter sido suplantada por um excesso analítico, uma erotomania acadêmica.

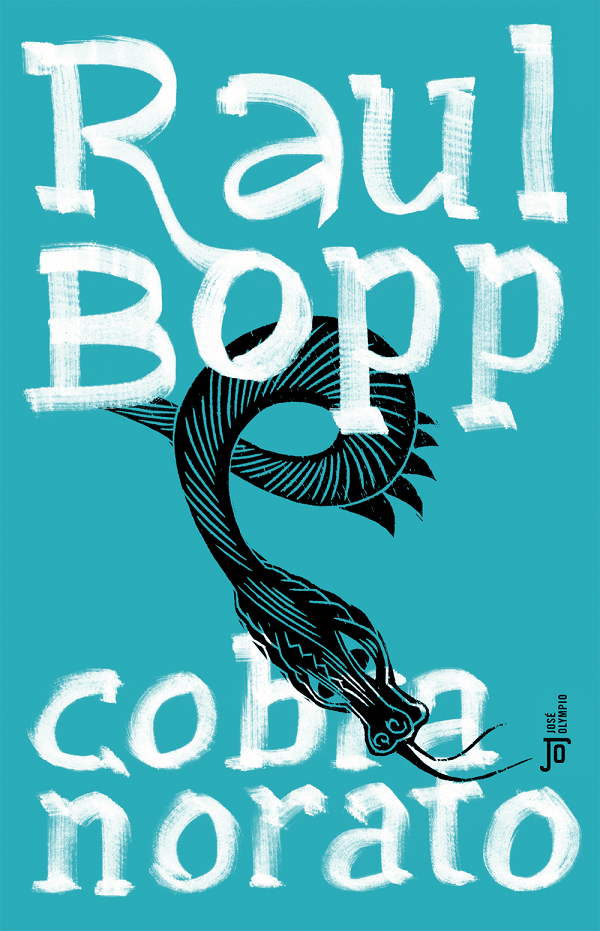

Dito isso, resta apenas frisar que a 30ª edição da José Olympio é bastante acertada, simples, com as bonitas xilogravuras de Ciro Fernandes perfeitamente integradas ao texto, à selva onde “Jacarés em férias/ mastigam estrelas que se derretem dentro dágua”.