“Para começo de conversa, o que é uma palavra?”, inicia Peter Brook, no prólogo da obra, em meio a tantas outras interrogações. Não tarda muito para que o autor diagnostique:

Nosso hábito preguiçoso é generalizar. Vamos descobrir que, assim como o átomo — uma vez aberto — contém um universo, do mesmo modo, se nos demorarmos amorosamente no interior de uma frase, encontraremos em cada palavra e em cada sílaba ressonâncias que nunca são duas vezes iguais.

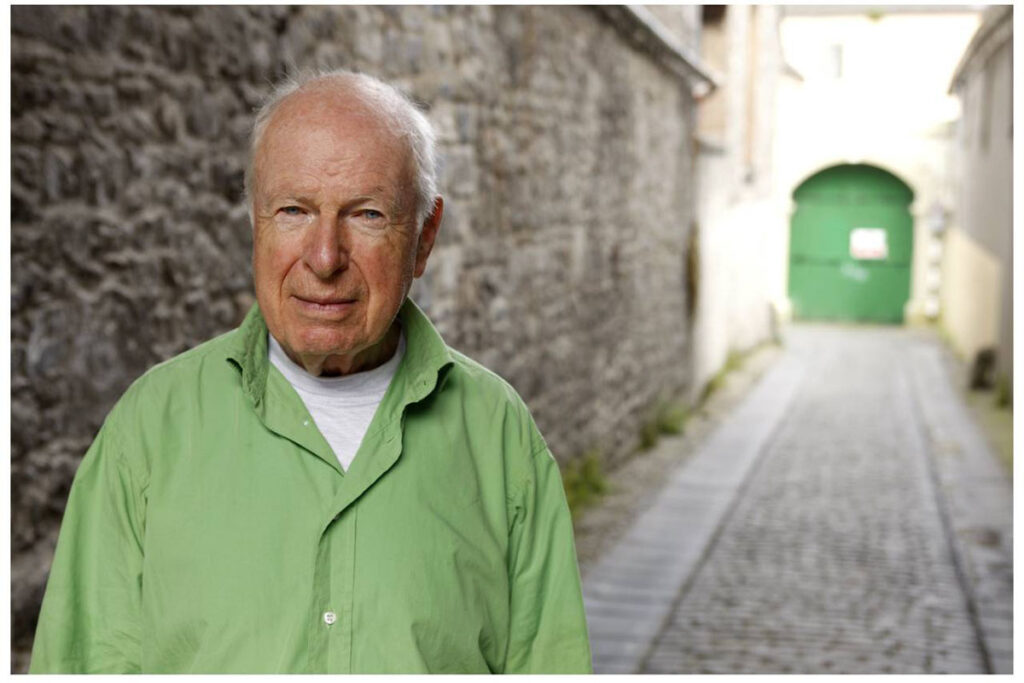

Esse “demorar-se amorosamente” ajuda a explicar, mas não só, a fama alcançada por esse realizador no teatro, mas também no cinema. Não apenas utilizar a ferramenta de trabalho competentemente, como um operário, mas refletir sobre sua constituição, indagar-se sobre seus limites e analisar aqueles que, magistralmente, também o fizeram, mas de forma inigualável; este é, em suma, o caminho para deixar sua marca no mundo da arte.

Quando se constata que todo esse percurso é realizado por um homem já próximo ao crepúsculo de sua jornada demonstra ainda não só seu grau de envolvimento, mas ainda uma postura sensata: afinal, quem tem a ousadia de dizer que já se esgotaram os limites da arte, do pensamento, da frase, da palavra?

Certamente não Peter Brook, e sua obra em questão é antes um registro reflexivo dos insights, de suas intuições, do que um tratado normativo da arte dramática.

As divisões e o escopo da obra

A obra é dividida em três partes, e cada qual é constituída de pequenos ensaios não só quanto à linguagem, mas também sobre temas já muito caros a Brook: a atuação, o espaço cênico, a função do teatro, a maestria de Shakespeare, entre outros temas.

Não sendo o autor um linguista ou filósofo da linguagem, desenvolve suas intuições sobre a língua mais no âmbito da arte dramática. Assim, os contrastes que expõe sobre os idiomas inglês e francês se iluminam de sutilezas insuspeitas justamente porque observados sob a lente da arte:

Os franceses são treinados para saber o final de qualquer oração antes de iniciá-la, e até mesmo o final de um parágrafo completo (…) No inglês falado, é natural hesitar e gaguejar desde a primeira palavra, à medida que tateamos nosso caminho rumo ao que queremos dizer. No entanto, se as mesmas palavras e imagens fizessem parte da tarefa de um ator numa peça de Shakespeare (…) o exato oposto seria verdadeiro.

Não quer dizer, contudo, que tais reflexões não possam interessar tanto ao linguista quanto ao filósofo; Brook inclusive chega a usar os mesmos expedientes analíticos:

Segure um lenço de papel aberto diante da boca. Agora, diga “P… T…” numa frase em francês — por exemplo, “Il fant partir” (é preciso partir) —, e o papel mal se moverá. O som é “Il… au arir”, com um “p” quase inaudível, mas os franceses saberão instintivamente qual é a frase. Diga com firmeza em inglês “PuT it on ToP” (coloque no alto), e o papel estremecerá. Esse é o segredo.

O autor não se limita ao nível mais físico (fonético) da palavra. Também mergulha no nível semântico, na distância existente entre dois termos de idiomas distintos que têm, não obstante, o mesmo sentido, e como o componente cultural diferenciado tinge de uma força atitudinal tais signos.

Por certo, um encenador audacioso como Brook, que encabeçou um grupo multicultural de atores, numa proposta translinguística, passou por situações curiosas e apertos ao lidar com as nuances das línguas, e a obra traz esses relatos valiosos, como quando uma encenação shakespeariana é posta em risco pela indicação errada quanto à velocidade na declamação dos versos dada aos atores. É que as línguas não são simples veículos de sentido, mas carregam toda a identidade cultural e cognitiva de um povo. Não há apenas o significante e o significado, e a forma sem o conteúdo é inércia.

Disso Brook nos dá conta quando, no capítulo Da alvorada ao crepúsculo, relata o curioso caso de uma trupe teatral que abdica de suas vidas individuais para viver coletivamente, num intenso processo de criação e exercitação. Apesar da riqueza desse convívio, o grupo paralisa ante uma simples pergunta: “Qual será a primeira produção de vocês?”. A empreitada coletiva tem fim daí então a poucos meses.

O episódio não trata stritu sensu da linguagem verbal, mas a nuance que envolve os dois mundos, o dela e o da encenação, é evidente. O leitor não deve, com esse desvio de tópico, se espantar: a linguagem, apesar de central à obra em questão, é um elemento analisado em função da arte dramática.

Assim, se a primeira parte do livro aborda a linguagem verbal em suas singularidades já antes expostas, a segunda parte tratará dessa sinuosa relação entre forma e conteúdo no teatro. A intuição sem a forma e o espaço que não é um espaço (entenda-se o palco, e também as pausas no texto), temas de que Brook já se ocupou em outras obras.

Aqui o leitor encontrará insights preciosos:

Não fazemos escolhas. A escolha certa se impõe por si própria.

O teatro existe para que o não dito possa respirar e uma condição de vida possa ser percebida, dando uma motivação para a luta sem fim.

Nessa parte do livro, após compreender que as palavras são universos condensados, o leitor verá que também as pausas dramáticas, o silêncio e o espaço reduzido ao essencial, ou até desprovido de ornamentos, são potências de expressão; instigam o envolvimento e a imaginação do leitor então “recrutado” a tomar parte na construção artística.

Na terceira e última parte do livro ganha relevo a arte de Shakespeare que, nos ensina Brook, é como um arranha-céu em cujo terraço se vê, com amplitude, a natureza humana. É um monumento de muitos andares, onde por vezes se é convidado a descer alguns degraus, indo ao encontro do nível mais prosaico da língua e da vida do homem; em outras, nos andares acima, toma-se contato com o firmamento da expressão refinada, do microcosmo poético. É, afinal, o dom de um artista ao qual nenhum contexto social parece estranho: ele é todos aqueles que põe em cena e, ao mesmo tempo, nenhum.

Shakespeare ergue um espelho diante da natureza, mas um espelho límpido e polido, legado que deixa a todo realizador teatral se este deseja desentrevar o que há de oculto na alma e existência humanas.

A edição

Ao final do livro, o leitor terá à disposição um posfácio consistente, abordando não só vida e realizações do autor, mas também uma breve análise panorâmica das suas concepções artísticas. Assina-o Rodrigo Lacerda, escritor, tradutor e doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP.

A tradução, de José Geraldo Couto, prima pelo cuidado, sobretudo na elucidação de sutilezas linguísticas exploradas e analisadas por esse inquieto e perspicaz homem de teatro de nosso tempo.

Na ponta da língua é um conjunto notável de percepções que Peter Brook não oferece tão somente aos iniciados no assunto, mas a qualquer leitor de boa vontade que busca fruir, na leitura, os prazeres do intelecto.