Porto Alegre, sul do Brasil, 1866: um homem solitário e atormentado escreve, freneticamente. Está sendo processado por sua esposa, que o acusa de ser maluco. Abre um processo contra ele, e um juiz aceita a denúncia. Nosso escritor é obrigado a se submeter a exames médicos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, com os melhores médicos disponíveis. Os diagnósticos são incertos, ele sofre. Tem reações agressivas. E escreve.

Em Porto Alegre houve duas opiniões divergentes, e por isso indicaram a necessidade de ir à Corte, onde esteve internado por várias semanas, e mais uma vez o diagnóstico foi contraditório, um médico votando pela sua sanidade, outro pela sua doença, e finalmente um terceiro, um superior hierárquico, arbitrou a pendenga e ele foi solto, com um salvo-conduto, para retornar ao sul. Disse esse quinto doutor que o escritor não apresentava delírios, nem insanidade de imaginação, nem alucinações, nem visões. Em suma: “O paciente no seu enunciado apresenta um acréscimo de atividade cerebral que não pode exprimir um estado anormal do intelecto, senão quando essa atividade superexcitada por impressões externas reflete de certo modo sobre o centro das percepções”.

Trocando em miúdos: só de vez em quando este doente perde o controle. E como a “forma monomaníaca da loucura” não se caracteriza por crises periódicas, e sim por aspectos contínuos, será o caso de soltá-lo, devolvê-lo ao convívio dos seus. O médico não disse que não havia problemas, mas afirmou que não era o caso de mantê-lo encerrado no hospício.

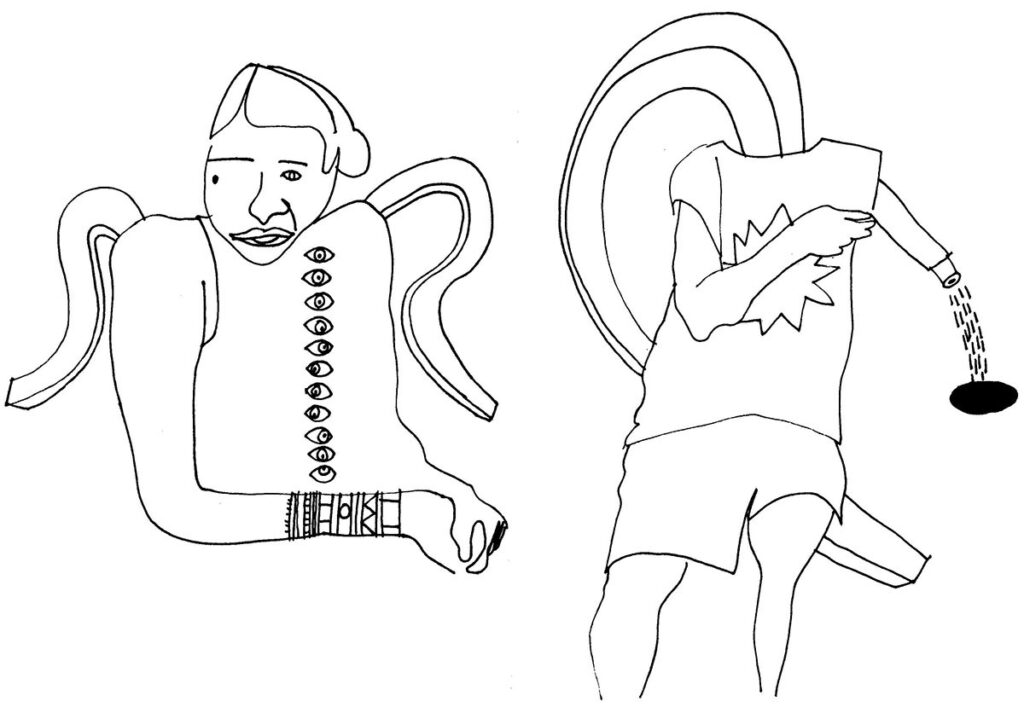

O episódio de internação ocorreu depois, em 1868. Voltemos ao dia 14 de maio de 1866: sai de sua pena uma peça para teatro. No total, em poucas semanas escreverá 17 pequenas peças, que não ultrapassariam 20 ou 30 minutos de cena, as mais extensas. Esta que nos interessa agora se chamará As relações naturais. O tema é obscuro, as cenas são opacas. Há humor, mas daquele tipo meio travado: quem rir, vai também ficar espantado e talvez assustado.

Ato segundo, primeira cena. Está em cena um homem, com o estranhíssimo nome de Truquetruque. Ele bate numa porta cênica e, enquanto espera a resposta, fala sobre sua situação. Faz elogios a si mesmo, mas teme despertar ciúmes com suas múltiplas qualidades. Teme mesmo precisar fugir para longe. E diz:

Ainda se me metessem aqui e eu saísse lá no ponto oposto, onde habitam os nossos … (pergunta para o público) como se chamam estes cujos pés têm as solas dos sapatos voltadas para a sola dos nossos? Hein? Anfíbios? Não. Isso é coisa que anda no mar e em terra. Hermafroditas? Não: isto é o que é macho e fêmea. Cabrito não é. Não me posso lembrar.[1]

Ele queria a palavra “antípodas”, que não veio. Vieram duas outras também marcadas de pares, de combinações, de polaridades — “anfíbio” e “hermafrodita”. Nas três palavras se registra um sentido de oposição entre duas partes, duas possibilidades.

Antípodas. Palavrinha interessante, que sugere um esquema geral da terra — a Terra redonda, um homenzinho aqui e outro no ponto oposto, um com os pés virados para os pés do outro. Brasileiros e japoneses são antípodas, hoje dizemos sem problemas de compreensão. No tempo de nosso conflitado escritor, a rotundidade da Terra era já conhecida e assimilada por pessoas letradas, como era o caso. Ele se assinava José Joaquim de Campos Leão Qorpo-Santo (1829-1883). Este último nome, composto estranho com grafia inesperada, era invenção sua e era uma autodefinição, nascida de uma visão que diz ter tido: talvez numa das crises, ele foi avisado por uma voz de que deveria manter seu corpo santo, longe do pecado, longe das tentações representadas pelas mulheres. A soma dessa advertência com sua proposta de reforma ortográfica (ele tinha sido professor de primeiras letras e concebeu uma suposta simplificação da escrita de nossa língua, em que o som de C como Q seria grafado com Q) deu esse resultado.

Vivendo numa cidade distante dos grandes centros europeus, e sem ter jamais viajado para além do Rio de Janeiro, Qorpo-Santo estava em dia com muitas novidades de seu tempo. Por exemplo: foi fotografado. Uma das imagens mais conhecidas o mostra talvez aos 30 anos, vestido com uma roupa digna, pose armada, tronco ereto, olhos claros olhando agudamente para a lente, barba e bigodes escuros, como o cabelo, que cobre uma fronte retangular clara, europeia. Um homem bem sucedido, podemos acrescentar, em interpretação óbvia dado o contexto brasileiro de escravidão. Talvez um homem tenso.

Dá para imaginar que para esse homem, em 1866, a imagem tão sintética e poderosa cifrada na palavra “antípodas” tivesse um aspecto de amplidão, de abrangência, de totalidade: estando em Porto Alegre ou em qualquer outra parte do planeta, estávamos todos, vizinhos e antípodas, com os pés sobre o mesmo planeta. Antes da popularização da fotografia, antes das imagens que atestam a forma da Terra, o termo nos integrava a todos; mas imaginar gente caminhando de cabeça pra baixo devia dar vertigem.

Poucos meses antes dessa cena, em 1865, em Oxford, Inglaterra — menos de cem quilômetros a oeste da capital, Londres —, um professor de matemática publica um livro que teria fama mundial: Alice no país das maravilhas. O autor se chamava Charles Lutwige Dodgson (1832-1898) e assinava Lewis Carroll. Existiu de fato uma Alice na vida do escritor: era filha do deão Henry Liddell, superior hierárquico do autor. Não era visto como maluco, embora fosse claramente excêntrico. Professor de matemática, não foi um gênio nesse campo, mas produziu charadas e enigmas, com palavras e números, e publicou ao menos dois paradoxos lógicos de algum interesse para a chamada “metalógica”. “Em seu diário menciona o uso de seu sistema mnemônico para memorizar pi até 71 casas decimais”, diz Martin Gardner, autor de famosa edição anotada do clássico.

Se não era visto como louco, é certo porém que o futuro argui uma possível pedofilia no solitário professor, que tinha uma forte predileção por estar com meninas impúberes, a quem fotografou e desenhou, embora aparentemente sem chegar jamais às “relações naturais” que atormentaram José Joaquim. Sua aparência era assimétrica, “um ombro mais alto que outro, seu sorriso era ligeiramente torto e o nível de seus olhos azuis não era exatamente o mesmo”, diz Gardner, a partir de fotos. Era surdo de um ouvido, muito gago desde a infância, sofria de intensa enxaqueca e teve crises de epilepsia.

Também usou pseudônimo, mas menos amalucado do que o de Qorpo-Santo: “Lewis” é a forma inglesa para “Ludovicus”, em latim, Luís no nosso português ou o “Lutwidge” que ele carregava; “Carroll” é a forma irlandesa para o latim “Carolus”, ou Carlos, ou seu “Charles”. Já Alice Liddell (quase little), a menina real, carregou seu nome da vida real para a ficcional.

Na toca do coelho

No capítulo inicial de Alice no país das maravilhas, a curiosa e sagaz protagonista segue o coelho estranho que vê passar apressado consultando o relógio. Ela entra na toca logo depois dele. E, surpresa: a toca é imensa, inflete para baixo, e ela começa a cair, cair, cair. Alice pensa muito e sempre. Pensa até enquanto cai:

Gostaria de saber se vou cair direto através da Terra! Como vai ser engraçado sair no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo! Os antipatias, acho (desta vez estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia mesmo ser a palavra certa).[2]

No original, Carroll escreveu assim:

I wonder if I shall fall right trough the earth! How funny it’ll seem to come out among the people that walk with their heads downwards! The Antipathies, I think — (she was rather glad there was no one listening, this time, as it didn’t sound at all the right word)

A solução da criativa tradução de Jorge Furtado e Liziane Kugland foi outra, recriando o trocadilho:

Já pensou se eu caio direto e atravesso toda a Terra? Que estranho aparecer do outro lado do mundo no meio daquelas pessoas que andam de cabeça pra baixo, os ORIENTADOS, eu acho… (desta vez, ela ficou bem feliz por não ter ninguém ouvindo, porque essa palavra não parecia estar certa de jeito nenhum)

Veio a palavra “antipatias”, mas não veio “antípodas”, à mente de Alice, na invenção do inglês e só por isso cosmopolita Carroll, professor meio amalucado e genial. Já seu irmão de alma, quase seu antípoda, o porto-alegrense Qorpo-Santo — que é claro que não pode ter lido o livro da Alice —, ficou naquelas outras palavras paralelas, fazendo piada com a plateia.

Por que ocorreu aos dois escritores, cada um na sua bolha mas exatamente no mesmo momento histórico, brincar com o termo? Esse inesperado irmanamento dá o que pensar.

Gênio incompreendido?

Qorpo-Santo não foi conhecido, nos rigorosos cem anos entre 1866 e 1966, salvo como um maluco; nos esfuziantes anos 1960 sua obra teve melhor sorte, graças em grade parte a Aníbal Damasceno Ferreira, que promovia suas peças como coisa singular, que merecia atenção — mandou datilografar e fazer cópias, repassou-as a intelectuais e críticos literários de sua cidade em busca de parceiros de entusiasmo, enfrentou caras feias e indiferenças eloquentes, até que encontrou amigos de teatro, em particular Antônio Carlos Sena, e finalmente viu no palco pela primeira vez o que Qorpo-Santo concebeu e escreveu no isolamento de sua, vá lá, loucura, eco do isolamento de sua cidade em relação mesmo às principais praças culturais de seu país. Só então ganhou edição em livro.

Depois disso muita água rolou, e Guilhermino César, que primeiro havia sido indiferente ao texto dramático qorpo-santesco, abençoou a montagem no palco, com seu poder e prestígio de crítico famoso. O isolado escritor ganhou estudos e montagens, carinhos que em vida não pôde ter. Precursor do teatro do absurdo, surrealista antes do tempo, inventor injustiçado, gênio incompreendido, de tudo se disse, com mais e menos razão, para saudar aquilo que em seu tempo foi apenas sintoma de alucinação. Obra de imaginação perturbada, seu teatro dá acesso sempre enviesado ao mundo cotidiano.

Ninguém soube dessa obra fora de um restritíssimo círculo de conhecedores da Ensiqlopédia ou Seis meses de uma enfermidade, publicação que o próprio autor conseguiu fazer na sua Porto Alegre nos anos finais de sua vida, reunindo tudo que havia escrito, inclusive as peças de teatro. Mesmo seus contemporâneos e conterrâneos, portanto, não puderam ler sua obra; e se a alguém ocorresse a necessidade de ler, em 1866, algo sobre o Brasil, leria José de Alencar (1829-1877), que no anterior havia lançado um best-seller local, Iracema.

Já a Alice de Carroll teve a sorte dos talentosos que vivem no centro geográfico do cânone. Escrevendo em inglês, a língua do incontrastado império econômico de seu tempo, Carroll viveu o apogeu do vitorianismo, aquela combinação de extremo poder para fora e extremo moralismo para dentro, às custas de opressão pesada, contra os nativos das várias partes do globo em que o Império Britânico exercia sua força, e contra os instintos e desejos sexuais.

Não precisou esperar para ser lido. Assim que foi impresso ganhou leitores em profusão, incluindo, dizem, a própria rainha Vitória e o jovem Oscar Wilde. Essa proeminência foi reforçada quando do lançamento do livro seguinte, Through the looking-glass, and what Alice found there (1871), geralmente conhecido em português como Alice através do espelho. Traduções começaram a aparecer em 1869 e já alcançam, diz a página da Wikipédia, 174 línguas. A história de Alice tem sido adaptada para um sem-fim de linguagens e formatos, pelo mundo afora.

Qorpo-Santo vivia isolado socialmente, numa capital de província que tinha certo traço cosmopolita — havia umas duas dezenas de consulados estrangeiros na cidade, forte presença de imigrantes germânicos e um porto de relativa força, na capital mais meridional de um império imenso. Mesmo assim, devia ter imensas dificuldades para se informar, obter livros e formular enfim sua leitura das coisas, bem ao contrário do que ocorreu com Carroll. De todo modo, os dois se irmanam num trocadilho, que os coloca em sintonia entre si e com o planeta.

Convergência

Terá Qorpo-Santo lido Júlio Verne? Quase certamente não. E Carroll, leu o francês? Talvez. Jules Gabriel Verne viveu entre 1828 e 1905 — outro contemporâneo praticamente exato de Qorpo-Santo e de Carroll (bem próximos de Dostoiévski, 1821-1881, Alencar, 1829-1877, Machado de Assis, 1839-1908, e Dickens, 1812-1870). Seu romance Viagem ao centro da Terra foi publicado no mesmíssimo tempo das outras duas obras aqui evocadas, 1864. Não usou pseudônimo como os outros dois escritores que se preocuparam em registrar os antípodas, mas igualmente os registrou. Aliás, fez mais: o desfecho do romance leva os dois protagonistas, o professor Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel, mais o guia Hans, desde a Islândia, onde penetram nas camadas interiores da terra por meio de um vulcão, depois andam muito lá por dentro até saírem em outro vulcão, o Stromboli, na Sicília, uns cinco mil quilômetros distantes do ponto original.

É o que especula Alex, quando saem à luz do dia e não conseguem localizar sua nova posição no planeta:

— Estamos na Ásia — declarei —, nas costas da Índia, nas ilhas da Malásia, em plena Oceania! Atravessamos a metade do globo e chegamos aos antípodas da Europa.

Só depois, quando indagam de um pastorzinho que andava por ali, é que ficam sabendo que estão no sul da Europa.

Não é uma notável coincidência? Não é de deixar o leitor de hoje com as orelhas em pé essa convergência em torno da palavra “antípodas”, tão particular e fortemente conectada à regularização das viagens intercontinentais naquele tempo? Três escritores tão distantes entre si, dois de países centrais que compõem o centro do que de mais significativo e famoso a literatura produziu em duas das mais relevantes línguas literárias — as duas mais relevantes no século 19 ocidental, se não de todo o planeta — e um escritor de língua secundária no Ocidente e praticamente irrelevante para a Terra, que ademais morreu desconhecido em sua língua, em seu país e mesmo em sua pequena cidade. São esses três, alinhados pela palavra-conceito “antípodas” uma prova eloquente. Mas de quê?

A Terra estava ficando pequena para aqueles homens admiráveis, lúcidos e serenos ou perplexos e agitados, cosmopolitas ou periféricos, sempre inventivos e atentos à metamorfose da vida naquele tempo, em Paris, em algum ponto a cem quilômetros de Londres ou na remota Porto Alegre. Para eles, a rotundidade da Terra era agora uma certeza cotidiana, e os antípodas eram como que a prova final dessa sensacional verdade moderna.

NOTAS

[1] Texto ligeiramente modificado aqui, a partir da edição de Guilhermino César.

[2] Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges, edição Jorge Zahar Editor.