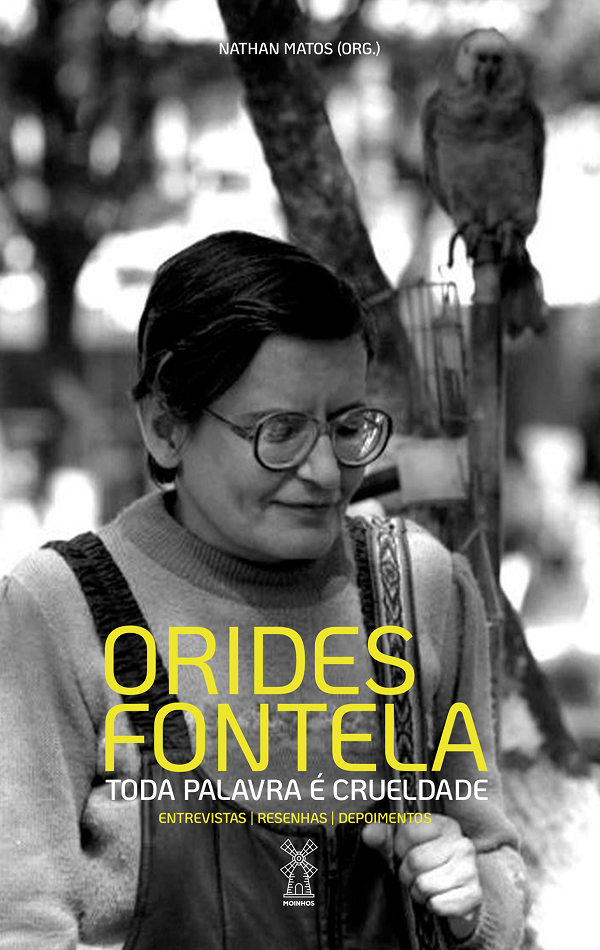

Orides Fontela, para muitos, é um dos grandes nomes da poesia brasileira da segunda metade do século 20. Mas também há murmurações de que seja uma fraude acadêmica, alicerçada pelos elogios de Antonio Candido e Marilena Chauí, entre outros que festejaram seus primeiros livros. Desde que Davi Arrigucci a descobriu em um jornal de São João da Boa Vista, a pequena cidade natal de ambos, a persistência da obra — já algumas vezes reunida — tem resistido por si, mas os detratores não estão totalmente sem razão: depois de ler Orides Fontela — Toda palavra é crueldade, fica claro que a própria Orides reconhecia o mito de base frágil em que foi erguida.

O livro traz entrevistas e depoimentos esquecidos, nos quais a autora faz troça do efeito que causou sua formação em filosofia na USP, franqueando-lhe rodas literárias a partir da década de 1960. O “mito Orides” ajudou a “Orides real” — foi bem publicada, viveu algum tempo com bolsa de estudos, foi resenhada e premiada pelo Jabuti —, mas, no momento mesmo em que ensaiava uma virada de temas e linguagem, depois do auge de Alba, os literatos sumiram: no lançamento de Teia, apenas compareceu um grupo de advogados, levado por um amigo comum.

Como entender o abandono? A aposta mais recorrente é o famoso “temperamento difícil” de Orides, sua franqueza insultante, mas é certo que algumas coisas sempre estiveram mal colocadas: viram-na como tributária de João Cabral, o que sempre renegou; apostaram na abstração dos seus primeiros livros como uma linha contínua, quando sua poética era essencialmente móvel e tinha, desde o início, no abortado projeto de Rosácea I (refundido em Transposição, 1969), a dimensão de “poesia de partilha”, que ela relutava em considerar poesia social. Quanto à linguagem, Orides via Helianto (1973) como seu livro mais “bizantino” e, com severa autocrítica, apontava prejuízo de organização no segundo Rosácea (1986), apressado pelo sucesso de Alba (1983). Inquieta, buscava simplicidade na expressão e concreção nos temas — mas diversa do concretismo, pois, como deixou dito, já havia configurado sua poesia quando conheceu o movimento. A busca era ainda de cunho ontológico, embora já não transcendente: seu filósofo mais citado, Heidegger, preocupava-se com o ser, e Orides, que não gostava de Hilda Hilst pela insistência na morte, lera esse “ser” como vida e Heidegger como poeta.

O livro desdenhado, Teia (1996), é e não é a obra da mulher despejada, a quem ao fim coube um sofá emprestado em residência de estudantes: não é livro de autocomiseração ou slogan de revolução, mas livro de “bronca”, para usar uma expressão da autora. Lembremos os versos perturbadores do poema Porta: “O estranho/ bate:/ na amplitude interior/ não há resposta.// É o estranho (o irmão) que bate/ mas nunca haverá/ resposta:/ muito além é o país/ do acolhimento”.

Quando entrevistada, contudo, Orides abertamente pedia emprego, queixava-se da aposentadoria de professora primária e dizia não ter previsto a “pindaíba”. Isso foi recebido como exploração da própria miséria, ao passo em que a mudança para uma linguagem mais acessível e os temas do novo livro reforçavam a má impressão. Teria hoje melhor sorte, nas festas literárias do culturalismo, com esse “lugar de fala”? Pouco provável: “Aos burgueses fica bem escrever sobre pobres, mas quem é pobre quer é fugir até do tema, e quanto mais depressa, melhor”. Foi, de fato, o que ela própria fez, só voltando à “poesia da partilha” galvanizada pela construção de uma poética.

A busca do “ser” havia passado pela experiência com o zen-budismo, após o momento inicial de formação católica, e tomava outro rumo. A leitora de Pascal intensificava outras vias de seu projeto, além da abstração, alinhando de outro modo poesia e biografia. Sua figura social de mulher “proletária”, filha de pai analfabeto, como repetidamente afirma, sempre estivera nas imagens abstratas, que ela intensificara como forma de fugir ao sentimentalismo de uma poesia feminina — a poesia de “poetisa”, temor de tantas autoras da sua geração. Mas, se antes, embora falasse em feminismo e utopia, não levava isso diretamente para os poemas, agora não empunhava bandeiras sociais: sua concepção do literário era essencialmente estética. Assim, não se deixou assimilar pelo mainstream que lhe abriu as portas, nem se alinhou aos grupos engajados de seu tempo: poesia práxis, marginal etc. Sequer fez o jogo da vida literária: suas resenhas sem bajulação, a bom tempo recolhidas no novo livro, demoliam constantemente o personagem que criavam para si. (Talvez ficasse “de bronca” com alguns cochilos de revisão dessa obra tão bem coligida, como um nosa por nossa, na páginas 129.)

Janela fechada

O “mito Orides” se apagou em uma noite qualquer, quando trocaram seu nome por outro poeta da moda, e quando ela própria talvez tenha fechado uma janela no centro de São Paulo: “… morar perto de avenidas não é tão ruim quanto se pensa. É só fechar a janela”. Quando a Orides real apareceu a todos, ela, que sempre esteve subjacente, mostrou-se algo menos que a “aristocrata selvagem” do crítico Nogueira Moutinho: uma alcoólatra, talvez até piromaníaca, pondo fogo na própria casa; zen budista sem iluminação (“apenas um pisca-pisca”) e umbandista por utilidade: “Nem acredito, nem deixo de acreditar. Mas me dá algum alívio”. Da estudante de filosofia, sobrou uma doida xingando à porta de Marilena Chauí. O raro poema em prosa Almirantado, que finaliza o volume como um grito agônico, cola-se a essa figura como a última peça do quebra-cabeça: “… derrotado, mas digno — eu disse digno! — afogando-se com toda a honra”.

Orides era selvagem, só isso — mas, como escrevia bem, inventaram-lhe complicações. A expressão de Moutinho parece hoje mais gosto do paradoxo, assim como o excesso de referências literárias, ou mesmo filosóficas, que foi visto em sua obra. “Não procurem ‘filosofia’, nem orientalismo”, advertia sobre a estreia festejada, Transposição.

As entrevistas de Toda palavra é crueldade mostram a afasia de leituras em que Orides cresceu, tendo-se salvo apenas por ter nascido em um tempo de ensino fundamental ainda de qualidade e vida social solidária no interior do Brasil, pelo que aprendeu métrica em sala de aula e frequentou a melhor biblioteca particular da cidade, cujo dono lhe cedeu livros muitas vezes. Não dominava línguas estrangeiras, conheceu autores canônicos um tanto tarde e surpreendeu-se quando tomou pé da tradição inglesa. Não leu Marx, fechou Musil entediada. Não se espantou com Nietzsche. Sonhava com um Heráclito sacerdotal e de novo lembrava Heidegger e o ser — sempre a mesma obsessão.

Ao invés de mentir leituras, como todos fazem, dizia de suas muitas lacunas com a mesma naturalidade com que confessava não ter conhecido o amor. Referia-se à própria vida como “invertida”: começara sem qualquer preocupação de ordem prática, e terminava pedindo emprego, tentando mudar “verbo em verba”. Assim eram seus livros, cuja cronologia dos poemas às vezes salta em anos a ordem de publicação.

A crueldade com os colegas de ofício é que Orides Fontela retirou muito de poucas palavras — as de Drummond, principalmente — e fez, sim, uma das melhores obras poéticas do Brasil. Crueldade maior: continuava a descobrir o mundo com a curiosidade e a franqueza de uma criança. Um dia morreu.