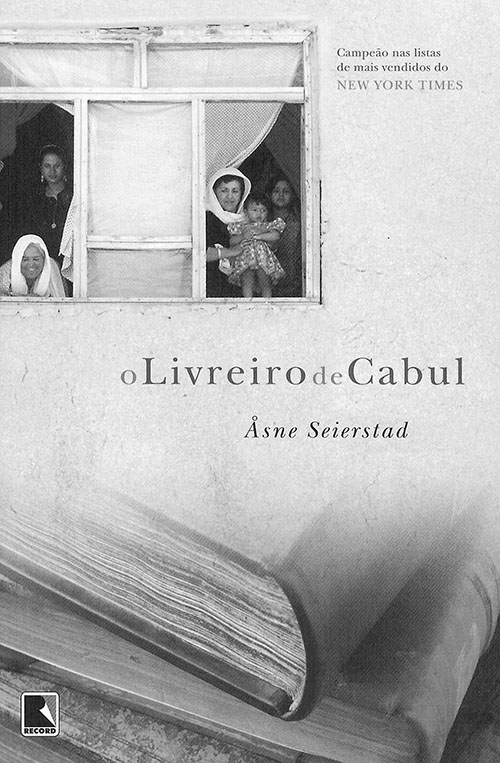

Dois livros que têm muito em comum há pouco figuravam simultaneamente no topo das listas dos mais vendidos no Brasil, repetindo aqui um fenômeno editorial de proporções mundiais. Há mais tempo na posição já aparecia O caçador de pipas, romance de estréia do médico afegão radicado nos Estados Unidos Khaled Hosseini, best-seller lançado originalmente em 2003 e no Brasil há cerca de um ano, editado em 29 países e prestes a chegar às salas de cinema numa adaptação de Sam Mendes, o diretor de Beleza americana. Ao estreante Hosseini se deve também o grande feito de ter desbancado o favoritismo que parecia interminável do norte-americano Dan Brown e seu O código Da Vinci. Em outro segmento, chegou rápido à liderança O livreiro de Cabul, romance-reportagem de 2002 da jornalista norueguesa Åsne Seierstad, lançado no Brasil há pouco mais de dois meses. Ele é também o livro de não-ficção mais vendido da história da Noruega.

A principal razão para esse desempenho chega a ser óbvia. No quarto de século anterior ao 11 de setembro de 2001, o Afeganistão era aos olhos do mundo apenas um pobre e montanhoso país asiático eternamente às voltas com conflitos étnicos e severas variações climáticas. Havia sobrevivido à guerra civil, à invasão da antiga União Soviética, e por fim agonizava sob o domínio do Talibã, a milícia religiosa que tomara à força o poder e implantara um regime fundamentalista islâmico. O mundo assistia consternado, mas ainda como se isso não lhe dissesse respeito, ao truculento regime pôr abaixo o pouco de dignidade que ainda restava numa nação já arrasada, usando a mesma fúria ensandecida com que atentava contra sua cultura milenar. Sob a acusação de servirem à idolatria da figura humana, algo proibido no islã, foram destruídas obras de arte pertencentes ao patrimônio histórico-cultural da humanidade, entre elas os colossos de Bamaiyan que, por 15 séculos antes de virarem pó, eram as duas maiores representações de Buda existentes no planeta. O Talibã também patrocinava explicitamente o terrorismo, dando guarida a Al-Qaeda, Osama bin Laden e seus asseclas. Depois de o mundo ter parado estarrecido diante da explosão do World Trade Center, sentindo, como se fosse na própria carne, os aviões penetrarem com horripilante facilidade as Torres Gêmeas, ele despertou de chofre numa nova e assustadora realidade. De nada adiantou os Estados Unidos terem dado o troco em menos de um mês — ou em menos de 24 horas, como querem algumas versões apócrifas —, bombardeando impiedosamente o Afeganistão: a linha divisória entre duas épocas já estava traçada. E o interesse pelo país capaz de exportar tamanha barbárie crescia na proporção direta com que a Al-Qaeda continuava ameaçando seu inimigo de plantão e insistia ser o 11 de setembro apenas o primeiro capítulo de uma longa série de atentados.

Tendo ambos o Afeganistão como cenário, os livros campeões ambientam-se em lados opostos dessa linha, o que também faz surgir uma certa relação de complementaridade entre eles.

O caçador de pipas estrutura-se em três partes. Na primeira delas, o narrador Amir, órfão de mãe e filho único de um rico e poderoso comerciante pashtun, a etnia da elite dominante, cresce junto com Hassan, abandonado pela mãe e filho de Ali, o empregado hazara, etnia considerada inferior e obviamente discriminada. Amir mora sozinho com o pai no conforto de uma casa de alto-padrão; Ali e Hassan dividem uma casinhola nos fundos da propriedade. Amir freqüenta a escola; Hassan continua servil e analfabeto como o pai. Ainda assim, o comerciante trata os dois meninos de forma equânime. Mas, como todo pré-adolescente que se preze, Amir quer a exclusividade do amor paterno e se sente preterido e ameaçado por Hassan. Este, ao contrário, demonstra lealdade e firmeza de caráter, além de uma coragem exemplar, o que só faz alimentar a culpa do atormentado e covarde Amir. A construção paulatina desse conflito e seus desdobramentos é o ponto alto do romance. Em primeiro lugar, porque ele é tratado sem pudores ou meios-tons, com base nas lembranças de Amir 26 anos depois de um episódio grave, acontecido no inverno de 1975, que culminou com a separação dos dois meninos. Longe de criar um pequeno vilão, Hosseini constrói, sem nunca ceder ao maniqueísmo, um personagem ambíguo e humano, o que leva o leitor a torcer por ele a despeito de seus muitos erros. O racismo também está impregnado na relação entre os protagonistas, algo que na época Amir não se dava conta de que já compreendia tão bem:

O curioso é que também nunca pensei em Hassan e eu como amigos. Pelo menos não no sentido habitual. Pouco importa se um ensinou ao outro a andar de bicicleta sem as mãos, ou a construir uma câmera caseira, feita com uma caixa de papelão, e que funcionava bastante bem. Pouco importa se passamos invernos inteiros empinando pipas e correndo para apanhar as que caíam. Pouco importa se, para mim, a cara do Afeganistão é a cara de um menino de porte esguio, cabeça raspada e orelhas meio dobradas; um menino com uma cara de boneca chinesa perpetuamente iluminada pelo sorriso leporino.

Nada disso importa. Porque não é fácil superar a história. Tampouco a religião. Afinal de contas, eu era pashtun, e ele, hazara; eu era sunita, e ele, xiita, e nada conseguiria modificar isso. Nada.

Mas éramos duas crianças que tinham aprendido a engatinhar juntas, e não havia história, etnia, sociedade ou religião que pudesse alterar isso.

Na segunda parte da história, Amir e seu baba refugiam-se na Califórnia depois da invasão russa de 1979. Privados do luxo e poder que tinham em Cabul, contando apenas um com o outro para sobreviver numa terra estranha, os laços entre pai e filho estreitam-se de uma forma que Amir nunca julgou ser possível. Apesar do exílio, é um tempo feliz para ele. Depois de muitos percalços, os dois trabalham agora lado a lado, comprando e revendendo quinquilharias numa feira afegã. Amir estuda, forma-se e, às vésperas da morte do pai, casa-se com uma conterrânea, cumprindo na América com todos os rígidos códigos nupciais da tradição de seu país. Torna-se escritor de sucesso, conquista a estabilidade financeira e acaba por se afastar cada vez mais de sua pátria. Na terceira e última parte, Amir volta a contragosto ao Afeganistão, agora sob domínio do Talibã, chamado a resolver um problema relacionado a Hassan. É quando ocorre o inevitável acerto de contas com um passado que continuava mal-resolvido. É quando, também, Hosseini pisa fundo no acelerador e promove avanços e reviravoltas de tirar o fôlego, algumas com inegável apelo melodramático.

São muitas as virtudes do romance, o que neutraliza suas eventuais imperfeições — algo com o que talvez não concordem os que a priori já torcem o nariz a qualquer best-seller. Por mais exótica ou curiosa que seja a realidade afegã aos olhos ocidentais, as desventuras da infância, a sempre delicada relação pai-filho, o ciúme, a culpa são valores universais que, quando bem explorados, brilham independentemente do cenário escolhido para retratá-los. Se falta a Hosseini algum apuro estilístico — outra crítica que lhe fazem —, seu discurso é limpo e direto, não se perde em labirintos retóricos e está afinado com o despojamento exigido pela estética contemporânea. O grande mérito está na condução impecável da trama: Hosseini é, acima de tudo, um hábil contador de histórias, que pega o leitor pela mão e o faz, com a segurança de escritor maduro, ultrapassar o limite do verossímil sem o perder pelo caminho e sabendo exatamente como emocioná-lo, inclusive em situações que se dobram, sem nenhum pudor, ao clichê, em especial no último terço do livro.

Por outro lado, são tão absurdamente irreais os relatos que nos chegam sobre a história recente dos afegãos, que eles parecem muitas vezes saídos da ficção. Da mesma forma que Hosseini cria em Amir um personagem ambivalente e humano, ele também consegue suprimir de um outro qualquer traço de humanidade, compondo uma excrescência que atende pelo nome de Assef, um indivíduo sádico, racista e pedófilo que tem o nazismo como paradigma e em Hitler, seu ídolo máximo. O que não passa, na literatura, de uma estereotipia rasa e fantasiosa, talvez só mesmo a realidade afegã seja hoje capaz de produzir. E sobejos exemplos disso aparecem em O livreiro de Cabul.

Intimidade afegã

Por ocasião da queda do governo Talibã em 2001, a jornalista Åsne Seierstad, que já havia coberto os confrontos em Kosovo, na Chechênia e no Iraque, conheceu Shah Mohammed Rais, um importante livreiro na capital do Afeganistão, fez amizade, e conseguiu dele permissão para se hospedar em sua casa e conhecer a intimidade de uma típica família afegã. Por ser ocidental, Seierstad teve ainda o privilégio do trânsito livre também entre os homens, algo proibido às mulheres do país. Durante quatro meses, ela viveu como afegã, meteu-se atrás de uma burca e de lá observou as entranhas de um mundo inimaginável pelo prisma dos valores atuais da sociedade ocidentalmente civilizada. À rigidez dos costumes, que remontam à Idade Média, e em especial ao tratamento desumano dispensado às mulheres — situação análoga à das experiências escravocratas do Novo Mundo —, somam-se a miséria perpetuada pela guerra, os solavancos na ordem política, a burocracia, a corrupção, a inclemência do clima, e tem-se o Afeganistão visto por Åsne Seierstad, uma nação transformada em deserto que parece ter banido de seu território todo e qualquer resquício de bem-estar ou esperança. E para isso colabora principalmente a própria estrutura moral e social. Mesmo alguém lúcido e instruído como Rais, que passou a vida mergulhado nos livros, viu-os ser queimados e por causa deles foi perseguido e preso na época da draconiana censura dos comunistas, depois a dos talibãs, sofreu na pele a privação de seus direitos mais elementares, entre eles a liberdade, mesmo assim, ele não deixa de se portar como um tiranete de quinta categoria perante sua família, obrigando os filhos menores ao trabalho semi-escravo, proibindo-os de freqüentar a escola, humilhando a primeira e fiel mulher ao escolher uma adolescente para segunda esposa.

Seierstad tentou preservar o anonimato dos retratados sob nomes fictícios, o que não impediu que, após a leitura do livro na versão em inglês, Rais tenha decidido processá-la por considerar a obra ofensiva à sua família e ao próprio país que a acolhera tão bem. E aqui temos o aspecto fundamental desnudado pela jornalista: os rígidos e vetustos preceitos da tradição afegã são preservados em pleno século 21 à custa de uma hipocrisia ímpar e que chega às vezes a ser tocante. Um belo exemplo disso é o universal jogo da sedução conduzido num cenário onde a mulher é protegida de tal forma do olhar masculino que ao homem só resta a fantasia ao divisar não um corpo, mas uma burca, o que não impede que o erotismo aflore com requinte minimalista:

Ela chega junto com a luz do sol. Uma beleza ondulante entra na livraria escura. Mansur acorda do cochilo e ajusta o olhar sonolento ao ver a criatura deslizando ao longo das estantes.

— Posso ajudá-la?

Ele sabe imediatamente que está diante de uma mulher linda e jovem. Deduz isto pela sua postura, pelos pés, pelas mãos, pelo jeito como carrega a bolsa. Ela tem dedos longos e alvos.

— Vocês têm Química avançada?

Mansur compõe seu olhar de livreiro profissional. Ele sabe que não tem o livro, mas pede que ela o acompanhe até o fundo da livraria para procurar. Ele fica bem perto dela enquanto procura nas prateleiras, e o perfume da moça o faz coçar o nariz.

Ao extrapolar o puramente jornalístico, dando à narrativa um trato romanesco, Seierstad faz o caminho inverso de Hosseini, cuja biografia coincide em muitos pontos com a de seu personagem Amir, da infância passada em Cabul até a fuga para a América após a invasão russa. Postos lado a lado, a despeito de suas diferenças, O livreiro de Cabul chega a funcionar como uma seqüência de O caçador de pipas. Juntos eles compõem um surpreendente painel de uma realidade tão absurda que está fadada a parecer ficção.