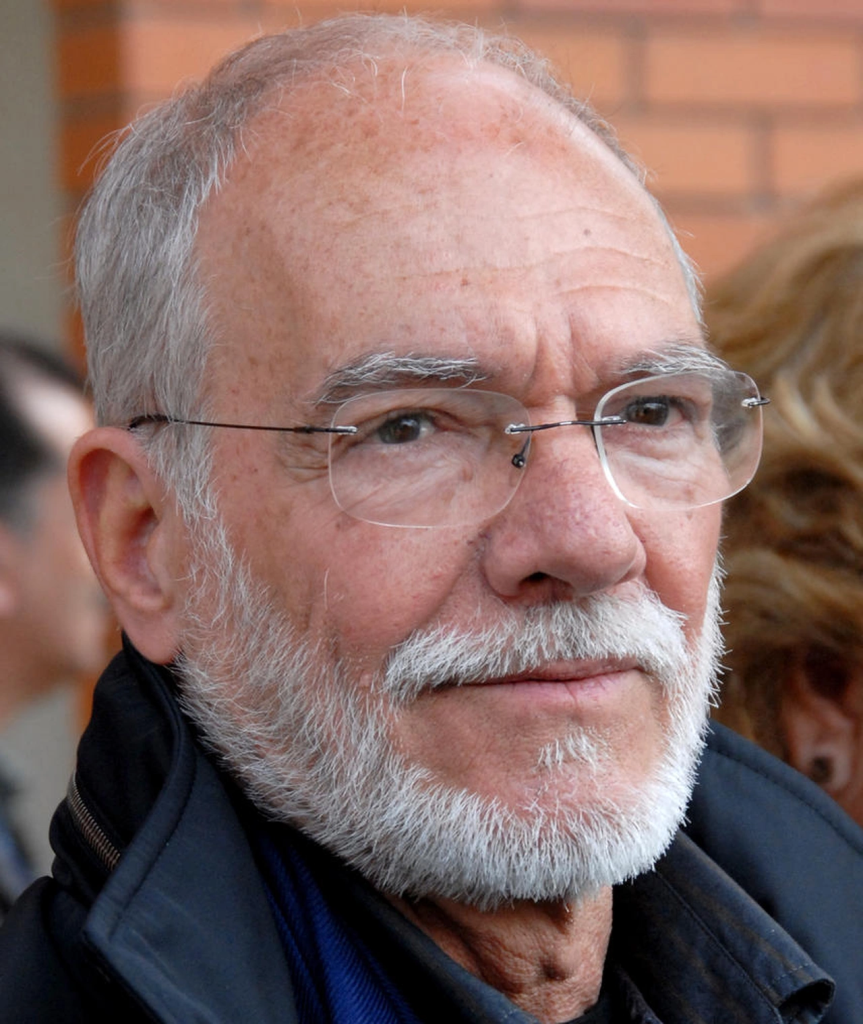

Há poucos dias João Ubaldo Ribeiro ganhou o Prêmio Camões de Literatura, dado anualmente pelos governos de Portugal e Brasil, com uma dotação de cem mil euros. Participaram do júri escritores e intelectuais, além de brasileiros e portugueses, de Angola, Moçambique e Cabo Verde. No ano passado, Lobo Antunes levou o troféu. Em 2006, José Luandino Vieira. Que não aceitou o prêmio, alegando, como razão pessoal (não política, o que seria compreensível), o fato de não escrever há tanto tempo. Afinal, a obra de Luandino foi produzida quase toda na década e meia em que esteve preso após seu engajamento juvenil em Luanda, capital de Angola, seu país de adoção. Isso se deu entre 1959 e 1972. Parou há 36 e está fora da literatura? Se for assim, o prêmio não faria sentido mesmo. Não para ele, vindo como uma compensação tardia e deslocada.

Mas não é bem assim. Vá entender os escritores.

Luandino, que adotou esse nome intermediário para compor um pseudônimo e, simultaneamente, reforçar sua adesão ao país que acolheu (e o acolheu, naturalmente; mas mais acolhemos que somos acolhidos, eis a realidade: ser acolhido é acolher), fez da língua portuguesa uma presa fácil. O português de Portugal, país que até 1975 dominou a Angola para onde os pais do escritor emigraram quando ele tinha três anos, conheceu contorções sintáticas e “miscigenação” semântica como jamais sonhou. Perdera a independência.

O ex-cidadão português tornou-se angolano pela participação nas lutas de libertação nacional do país africano. Foi preso diversas vezes. Primeiro em 1959 (Processo dos 50). Logo libertado, em 1961 foi novamente preso e condenado a 14 anos de pena e medidas de segurança. Em 64, transferem-no para o Campo de Concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, inspirado nos campos nazistas, onde passou oito anos, até a liberdade definitiva, mas não plena, em 1972, em regime de residência vigiada em Lisboa. É o momento em que, aos olhos de todos, “nasce” o escritor, que compusera praticamente o conjunto de sua obra entre os muros da prisão.

Preso premiado

É chegada a hora de publicá-la. Tinha chegado antes, mas por mãos tortas. Em 1965, o júri da Sociedade Portuguesa de Escritores atribuiu o Grande Prêmio de Narrativa a um jovem escritor, então desconhecido. Luuanda, de José Luandino Vieira. Detalhe: o premiado estava prisioneiro num campo de concentração, em razão de “práticas terroristas”. A seqüência é inacreditável. Sai uma edição cuja referência de produção dá a cidade de Belo Horizonte e o Brasil como responsáveis. Salazar tinha amigos aqui.

O fato é que se trata de edição feita à revelia do autor, por agentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (Pide), em Portugal mesmo, “na tipografia Pax”, segundo hipótese levantada por Luandino, em entrevista há dois anos. Logo a seguir — a premiação ao livro foi o estopim — é dissolvida a Sociedade Portuguesa de Escritores, e o livro torna-se bastante procurado.

A primeira edição comercial, de boa circulação, dar-se-ia assim que o escritor saísse às ruas, em 72. Pela Editorial Caminho, que viria a editar toda a sua obra em Portugal. Em Angola, seus livros vão saindo do jeito que dá para a incipiente indústria editorial da região.

Província ultramarina do governo português desde 1955, no início da luta armada em busca da nacionalização do país, em 61, quando Luandino é preso e passa a escrever, Angola é apenas a sua imagem passada pelo discurso branco. José Vieira Mateus da Graça, nascido em Vila Nova de Ourém, distrito de Ourém, a 50 quilômetros de Santarém, ao nordeste de Lisboa, funda Angola na literatura, buscando-lhe a voz que mescla o português já há muito imiscuído do quimbundo, língua do grupo bantu. E de muito mais, aliás. O quimbundu é tão-somente — ainda que com muita incidência — um dos onze grupos lingüísticos principais, que podem ser subdivididos em diversos dialetos (cerca de noventa). As línguas principais, faladas por cerca de 70% dos africanos de Angola, são o umbundu, falado pela parte central do país; o kikongo, falado pelos Bakongo, ao norte; o chokwe-Lunda e o kioko-Lunda, ambos ao nordeste; e, claro, o quimbundu, falado pelos Mbundos, Mbakas, Ndongos, e Mbondos, grupos aparentados, que ocupam o litoral de Luanda e arredores, até o rio Cuanza.

Aqui não se trata da história nem da geografia de Luanda. Trata-se de crítica literária. Mas sendo os dois livros de contos comentados nada menos que A cidade e a infância (dedicado a Luanda, isto é, a todos os ausentes das decisões que se tomavam no país) e Luuanda (o título diz tudo), o que é literatura passa a ser o real numa batida hiper-realista, no Brasil contemporâneo só chegando perto no caso extremo de Luiz Ruffato.

Primeiro nome

No século 19, com os europeus se revezando na dominação, Portugal aos poucos tomando conta, o “uu” dobrado fazia parte do nome da capital. Com o aportuguesamento incipiente, ainda, passaria a ser “Loanda”, e mais tarde, já nas primeiras décadas do século 20, o nome definitivo: Luanda. Quando o luandino José decide intitular seu, na verdade, segundo livro (A cidade e a infância seria sua estréia de fato, em 1957, editado de forma artesanal, em tiragens de cem exemplares e circulando só nos aglomerados habitacionais, formas antecipadoras das favelas, os musseques), vê que a Luanda que busca não é a colonizada, mas a “cidade invisível” à ótica oficial e ao discurso pretensamente dominante. É uma outra Luanda, uma Luuanda, retirada não da mudez, mas do amordaçamento, ou da vigilância.

Daí dois fatos, um biográfico, outro literário. O fato literário.

Nos três contos, quase novelas, dada a extensão (média de 40 páginas cada um), a linguagem mostra a inexistência (não a “ausência”, o que pareceria omissão) de palavras de ligação e de pronomes relativos, esses ossos da língua. O idioma que ele extrai é exótico diante do português a que estávamos acostumados, mesmo o de muitos autores africanos colonizados por Portugal, inclusive angolanos. Não há a formalidade lusa no expressar-se, e isso contribui não só para a nova e brutalmente desconcertante voz que surge, mas para os temas, que essa voz relata, denuncia.

A tragédia do dia-a-dia levado na precariedade mais precária é contundente na medida que o mundo aí retratado vive o que vive, lê-se assim, e não articula senão pequenos sonhos como, por exemplo (em Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos), a obsessão do neto, que, sem trabalho, sem dinheiro, investe tudo, isto é, quase nada, numa camisa florida ou no amor desaconselhável por Delfina. Para desespero da avó Xíxi. O que seria matéria rebaixável num outro âmbito estético, o das belas letras — ou seria melhor dizer “letras lustradas”, para usar uma variante de “lustro”, muitos anos, tradição, opressão? —, emerge aqui como, projetando para o Brasil, no universo dos jagunços de Guimarães Rosa, que os brasileiros letrados praticamente desconheciam, e do qual saem histórias impagáveis e torturantes.

Eis o aspecto literário do advento da obra de Luandino. O político já se sabe. Preso várias vezes e, mesmo depois de solto, vigiado. Nunca o declarou abertamente, mas é bem provável que sua carreira tenha sido traçada por esse destino proscrito. É homem de absoluta discrição, nada midiático, dá poucas entrevistas e praticamente se esconde na fronteira com a Galícia, Espanha, na Vila Nova de Cerveira, terras do antigo Convento de Sampaio, do seu amigo escultor José Rodrigues, há quinze anos. O lugar é distrito de Viana do Castelo, à beira do rio Minho. De lá, desde a recusa do Prêmio Camões, se diz “um escritor morto”, como se entendesse viver apenas da edição e/ou reescritura do que produziu nas décadas de 1960 e 1970.

Glossários

A ficção de Luandino pede glossário. Tanto em Luuanda quanto em A cidade e a infância há glossários, todavia nada que emperre a leitura. No primeiro, cem palavras; no segundo, 22, em livros em média de 140 páginas. É pouco, apenas o essencial. A grande revolução (que é feita nas narrativas, de dentro para dentro, não revolução explícita, mas comportamental, e na tensão de como vivem e reagem seus protagonistas desprezados mais que esquecidos) se dá no modo entre elíptico e coleante como tudo é dito. Há musicalidade e há um modo de dizer desbastado, quase cortado a canivete, sem tateios, direto no epicentro do furacão silencioso das risadas e choros e fugas que acontecem nos bastidores do que a civilização supõe.

Em Luuanda o volume se apóia num tríptico de curtas novelas, todas elas casos memoráveis, entre o humor e o trágico, deixando escoar o maravilhoso como gênero retomado, um maravilhoso feito de pura miséria e de uma inocência que incide no máximo extravio da condição humana através de rachaduras sociais (no caso de Angola, buracos gritantes, mas tapados — e destapados pela prosa pinçada pelo ficcionista de ouvidos atentos à crueza sem perdão de uma humanidade definitivamente à margem do que o seu nome menciona). Em A cidade e a infância, na verdade seu livro de estréia (editado em 1960 pela Casa dos Estudantes do Império, Lisboa), dez contos médios — cerca de seis páginas cada um, exceto o conto homônimo, com o dobro do tamanho — se não têm a excelência formal de Luuanda (nem por isso deixam de marcar a presença da prosa entre lírica e de um realismo raramente visto), constituem-se um conjunto de tramas através do qual melhor podemos ver (quase que dos dois lados, embora seja sempre a partir da ótica do angolano que Luandino nos narre) um mundo mais em convulsão que em transformação.

Ponto decisivo: o que conflita transforma. Entretanto, a transformação não se dá sem perdas, sem mais miséria ainda, sem a exposição ampliada de preconceitos, marcadamente dolorosos — ainda mais nessa faixa em que se vai da adolescência à juventude e, daí, à fase adulta, com empregos e/ou casamentos apressados e nem por isso menos desestabilizadores.

N’A cidade e a infância,José Luandino Vieira data os contos com dia, mês e ano, demonstrando que os escreveu numa só jornada. (Os textos foram organizados em ordem cronológica crescente.) Em dois desses dias escreveu dois contos em cada. Quatro contos, 40% do livro, em dois dias. Isso também diz um pouco, paradoxalmente, do processo criativo do autor. Ao mesmo tempo em que a linguagem é filtrada em sua máxima pureza para as páginas da obra, a velocidade com que o escritor opera essa ação é decisiva para manter intactas a espontaneidade e a verossimilhança. O espontâneo é derivado direto da captura em vida da matéria febril que os homens exsudam em seus movimentos, em suas falas. Isso é próprio do conto que repete o título do livro, onde um menino ardendo em febre, seriamente doente, caminha para a morte. Mesclam-se ao seu delírio o pai, a irmã, o irmão mais velho. As recordações. As idas ao cinema onde se apaixonara por atrizes e, da impossibilidade, tivera de carregar a dor maior que a causada pelo real: “São feridas que lhe doem, feridas de celulóide, que não cicatrizam mais”. Conto memorável, como uma estada entre a vida e a morte, passagem da qual não há salvação, mesmo se por ventura alguém se safou.

Chama a atenção também A fronteira do asfalto, quando chega o momento, já adolescentes, em que um menino negro e uma menina branca são obrigados a desmanchar a amizade que os unira desde pequenos. Não mais crianças, aproxima-se o instante em que a juventude os porá no encalço de relações e a família da menina não deseja que ela corra esse risco com ele. Para ele, se ela relacionar-se com outro pode ocorrer ciúme, ou, mesmo que não a deseje, a desconfiança, cabível, de rejeição racial. Um mora numa margem da estrada de asfalto, tornado gueto, habitada só por negros. Outra, na margem oposta da estrada que atravessam, conversando, margem com melhores casas, jardins, e brancos, e só brancos. Pressionada pela família a afastar-se do menino, chora no quarto e, negando-se a discutir a questão (dá para discutir?), apenas obedece à mãe: “Está bem, eu faço o que tu quiseres. Mas agora deixa-me só”. De tanto pensar e martirizar-se acerca do ciclo mortal em que suas vidas se encontram, o menino não suporta aguardar o dia seguinte, na escola, quando então poderia falar com a menina sobre o assunto, infindável. Vai a casa dela de noite mesmo. Não consegue entrar. A polícia surge, provavelmente chamada. Ele, assustado, corre, escala o caminho até a estrada de asfalto e, num escorregão, estatela-se, bate a cabeça, morre. “Estava um luar azul de aço.” O universo, infinitamente indiferente. E os homens, claro: “De pé, o polícia caqui desnudava com a luz da lanterna o corpo caído”.

50 mil euros do Prêmio Camões, que José Luandino Vieira recusou, ficaram com o fisco português. A outra metade, do governo brasileiro, ficou com a Secretaria da Fazenda. Saberão fazer bom proveito, para eles, como há muito fazem.