O primeiro contato que tive com o trabalho de Ferréz foi em 2000, quando tentava concluir minha tese sobre a complexa narrativa contemporânea. A Folha de S. Paulo, de 22 de julho daquele ano, apresentava uma entrevista com ele e Paulo Lins. Na ocasião, Lins, em grande evidência, discutia Cidade de Deus e Ferréz lançava Capão pecado. Num momento em que a narrativa, tanto a literária quanto a cinematográfica, apontava uma gama de personagens desterritorializados, perdidos em suas buscas compulsivas e inúteis de sentidos, esgarçadas no mais atomizado individualismo, surgiam outros, que se empenhavam na afirmação do espaço territorial enquanto trincheira de novas formas de expressão e sensibilidade.

Cidade de Deus e Capão pecado lá estavam para pôr em questão qualquer tentativa de discutir de maneira padronizada ou simplista o momento histórico e cultural em que vivemos. Se alguma coisa a produção contemporânea tem em comum é, justamente, a diversidade com que se constitui e os diferentes efeitos que provoca na recepção dos leitores. Aliada a essa questão, outro paradoxo se esboça quanto ao papel da literatura. Ao mesmo tempo em que sua relevância é posta em xeque pela predominância da imagem e pelas novas e sofisticadas tecnologias que dominam o mercado, os textos de Lins e Ferréz, de uma forma ou de outra, afirmam, exatamente, a importância da literatura dentro da perspectiva de dar voz a sujeitos que constroem a riqueza econômica e cultural desse país e dela são excluídos. De lá pra cá muito tem sido produzido. Além dos autores aqui citados, outras vozes têm se ouvido, da infância de rua, dos presídios e de outros recantos, antes reduzidos ao silêncio. Ferréz como liderança comunitária de Capão Redondo, bairro periférico de São Paulo, ligado a outros movimentos socioculturais, como o hip-hop, vai se afirmando a partir dessa perspectiva.

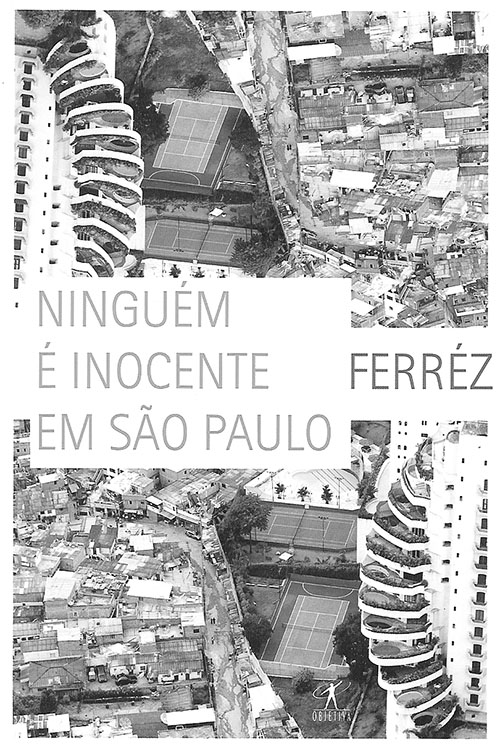

Ninguém é inocente em São Paulo (contos) e seus romances Capão pecado e Manual prático do ódio pretendem retratar uma dura e violenta realidade. Expressam, por meio da linguagem de gueto local, uma fala coletiva, que funciona, segundo o seu autor, como um grito. Como um grito, há muito tempo preso na garganta, vem estridente, barulhento, causando estranhamento na melhor das hipóteses. O que, conseqüentemente, provoca aplausos de uns e rejeição de outros. É preciso, entretanto, acima de tudo isso, nos debruçar sobre o fato de que a “litertura marginal”, como se autodenominou a produção do grupo, liderado por Ferréz, está aí para mostrar a que veio. Num primeiro momento, reunidos em uma revista nacional, depois também em livro, são integrados ao mercado editorial, apesar de todas as dificuldades que devem ter encontrado pelo caminho. Isto nos obriga a desconstruir, ou pelo menos questionar, o conceito corrente do que seria marginal em literatura. Estaria o “marginal” se integrando ao sistema? O que é margem e qual o leito desse rio?

O que une esses escritores é a perspectiva do lugar que fazem questão de ocupar: “à margem” do silêncio a que, por tantas vezes, tenta-se submeter ou reduzir os ditos excluídos. Paralelo a isso, existe um mercado para um produto a ser explorado: a violência urbana em seus diferentes níveis, numa fome de realidades que precisa ser saciada por um grande público. Nada melhor para isso do que autores que escrevem de “dentro do tema”, sob o fogo cruzado dos pipocos das balas e dos roncos dos estômagos vazios. Os manos com seu grito enfiam o pé na porta, ocupam o espaço, marcando território, sendo referencial de identidades múltiplas, personagens que em suas diferenças têm em comum o espaço em que vivem e a linguagem com que constroem seus afetos, desafetos e em última instância, a própria vida.

Advertência

Em Ninguém é inocente em São Paulo, no lugar do índice temos “Contos e insultos”, a apresentação do livro é feita sob o título Bula. Trata-se de um manual prático de leitura, menos carregado de ódio e mais de compaixão pelos personagens e pelos leitores. Como toda bula, oferece dicas de uso de um produto e previne dos possíveis efeitos colaterais que pode causar. Como adverte essa introdução, é um livro que deve ser lido com certa precaução, pois “pode acarretar mais danos a um corpo já cansado, e a uma mente já tumultuada”. A composição é discutida levantando-se o conceito de gênero literário de maneira nada convencional. “Contos pra mim sempre foram desabafos, tá ligado? …uma forma de insultar rápido alguém ou contar uma pequena mentira.” (p. 9) Esses contos, desabafos, insultos e/ou pequenas mentiras se estruturam de forma aparentemente aleatória, ou independentes um do outro. São fragmentos do cotidiano, vividos ou imaginados, mas que dizem respeito a tal realidade nua e crua da qual é impossível o autor, como afirma em seus depoimentos, desgarrar-se.

Em sua maioria são textos curtos de estrutura sintática bem simples. Frases que se estruturam ora como diálogos econômicos, ora como se fossem versos distribuídos na folha de um poema, ou como a narrativa de um jornal popular, marcado por períodos simples, coordenados entre si e centrados na ação, predominantemente. É a partir dela que são construídos os principais personagens e a vida cotidiana do povo pobre é tematizada.

Em Fábrica de fazer vilão presencia-se, com requinte de crueldade, a agressão policial que invade a casa de uma família trabalhadora. Em O grande assalto, um narrador em terceira pessoa descreve a violência policial dirigida a um pobre homem mal vestido que transita pelas ruas da cidade. Pega ela, centrado na execução de um amigo pelo próprio amigo, fixa-se nas leis da favela e seus códigos. É uma questão já abordada em Capão pecado: “A primeira lei da favela, parágrafo único, é: nunca cante a mina de aliado, senão vai subir” (p. 85). Foi por burlar essa lei que Rael, que pretendia levar uma vida honesta com sua família, foi parar na cadeia, e depois teve de subir.

Pactos rompidos, códigos burlados, crimes e assassinatos: é a guerra em processo. Uma guerra que se faz ouvir e sentir não apenas pelo enfoque do crime e do sangue jorrando, mas de tantas outras humilhações e crueldades que o povo sofre em seu dia-a-dia. Amplia-se e também se sustenta em Pão doce, cujo personagem principal é um carregador de caixas de um supermercado, que fede, coberto de suores de um dia de trabalho, humilhado e torturado pelo patrão e pelo medo do desemprego. Em No vaga, o universo de trabalhadores desempregados na busca de uma ocupação também é apresentado por meio de diálogo entre manos que enfrentam as mesmas dificuldades.

Vários aspectos da vida local são dramatizados, nem tudo é desespero e violência. Assunto de família é uma carta de um filho dirigida a um pai querido e parceiro. Em Bula e o muro social, o narrador é um ingênuo cãozinho de bacana que acaba indo morar na favela. Mete-se até, indevidamente, a ser escritor: “se meu dono me pega escrevendo, eu tô fudido”. A trama decorre com suavidade, o cãozinho atravessa o muro social sem maiores traumas e a seus olhos a favela é vista sutilmente romantizada. “Adoro viver aqui. O céu é azul e não cinza como lá”. Em O barco viking, o narrador proporciona a dois meninos pobres a realização do desejo de brincar no barco do Habib’s. Depois de consumir, consumir, consumir garante o acesso dos meninos ao brinquedo. Final feliz para todos: “Furamos o sistema”. Em Ônibus branco, o narrador reencontra amigos que já se foram. Tematiza a morte e sua presença cotidiana e natural na vida de cada um e no espaço territorial do bairro e da cidade. Vida e morte, aliadas e cúmplices, faces de uma mesma moeda.

A ação, tomada como eixo, cria todo um conjunto de personagens e histórias ligadas entre si por dados de uma realidade que se pretende documental, mas que em linhas gerais, é composta por letras sobrepostas no papel escrito. Isto implica dizer que a necessidade de afirmar a fidelidade de sua reprodução é uma das pequenas mentiras que acabam sendo contadas a quem pede para ser enganado ou teima em manter a inocência frente à literatura: instituição fincada sobre sólida tradição como qualquer outra gerida pelo sistema. Enquanto instituição, tem seus códigos, suas regras, suas leis mesmo que, na maioria das vezes, existem para serem transgredidas. Enquanto arte, é artifício, armadilhas, enganos, vulnerabilidades. Da dita realidade até o papel impresso, quantos desvios, quantos caminhos, quantas invenções, quantos abismos…

Porosidade de fronteiras

Durante muito tempo o cânone literário se manteve num pedestal que expurgava o desabafo de suas fileiras e discriminava-o, juntamente com as manifestações originárias da cultura popular. Hoje a porosidade das fronteira entre erudito e popular e entre a “alta” cultura e a cultura de massas exige novas composições, negociações e contaminação de linguagens. Neste sentido, nem a literatura sobreviverá sem mudanças em seu caráter e na rigidez de suas regras e tradições seculares e nem a legítima irreverência de grupos que estiveram à sua margem poderão se fazer ouvir sem pagar tributo a seus códigos elementares.

É nesse sentido que o conto Plano estabelece a reflexão sobre um esquema que “tá mil grau”, através de um narrador que transita de busão, voltando de um dia de trampo. Em linhas gerais, “o plano vai bem, todos resignados…”, em contraposição a reflexão de um narrador escritor e crítico que apesar de identificado com seu povo, dele se distancia, por meio de sua escrita. Está ligado à sua tribo “pelas histórias diversas do mesmo ambiente, de um mesmo país, um país chamado periferia”, mas consegue estabelecer uma cisão nessa identificação que não é total, pois com ele “o plano não funciona”. Mesmo que logo adiante ele volte a funcionar, alguma coisa importante se operou que quebra o determinismo histórico da submissão e do silêncio. É portanto, porta-voz em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo não compactua com o plano gerado pelo sistema e no qual seu povo está aprisionado ou em suas palavras, conformado. Subestima suas paixões pelo futebol, por exemplo, “Nada contra, sabe? … mas não gosto disso aí, nunca entendi, nunca participei…” Por outro lado, superestima ou se destaca em um campo que a maioria dos manos não valoriza: “quero mais… quero palavras que gerem vida”. Não compactua todas as paixões, todas as valentias, todas as covardias dos seus manos. Tem suas próprias paixões e nelas acredita com as mesmas fé e ingenuidade dos manos que cultuam o futebol como arte. A questão da identidade, portanto, não pode ser tomada de maneira unificada ou totalizadora, como muitas vezes o discurso panfletário do insulto e da revolta parece anunciar. A identidade ao gueto é parcial. Há identificação em muitos aspectos, em tantos outros não. Tudo isso põe em discussão a questão da fragilidade do indivíduo na atual sociedade em que vivemos na qual todos são culpados, ou pelo menos, são cúmplices de um mesmo sistema. Ninguém é inocente em São Paulo, muito menos na nossa sociedade urbana capitalista globalizada, nem nos meandros das grandes cidades, nem da literatura.

Os narradores escritores situam-se dentro do tema mas nele não se diluem, se propõem a denunciar uma realidade por meio da sua escrita e a partir dela buscam identidade com outra tribo, tradicionalmente ligada aos poderosos e de difícil e quase impossível acesso de sua gente. Seu grito pretende com sua fala local, sua expressão econômica e violenta fincar o pé com força na porta da frente desse espaço, mas o domínio do código lingüístico padrão, reconhecido pela tribo literária não pode lhe ser indiferente. É preciso dominá-lo e conhecê-lo muito bem, para transgredi-lo, para através dele nos fazer ouvir, para com ele compreender os tantos “marginais” que nos antecederam, e para, enfim, poder inscrever e escrever a história com a legitimidade e inclusão das vozes de nossa gente.