Falamos aqui de Memórias inventadas – A infância, essa caixa de luxo que é a festa da cumeeira da casa editorial espanhola Planeta no Brasil. O livro do escritor pantaneiro Manoel de Barros recebeu tratamento de honra. Aliás, chamá-lo só de livro deve ofender um punhado de designers. Trata-se de um livro-objeto, que fica níveis acima do livro comum (por sinal, e sinal dos tempos, bem o oposto da mulher-objeto, que é escória tanto social quanto publicitária). Pois o volume vem em uma caixa de papelão, de modo que não fica de pé na instante. Dentro, as folhas em papel pólen são atadas por uma fita de cetim lilás. A cada uma das quinze memórias corresponde uma ilustração da artista Martha Barros, filha do autor, que já fizera desenhos para Livro de pré-coisas (na segunda edição, 1977), Ensaios fotográficos (2000) e Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001). Ainda há uma apresentação da artista, cujo traço evoca Miró, em separata. Coisa fina.

Tudo quase artesanal, exceto a tiragem, homérica nos dias de hoje: 10 mil exemplares. Em meados dos anos 90, quando a Record adquiriu o passe de Manoel de Barros, o estardalhaço também foi grande. Os primeiros livros ilustrados por Martha, ao menos na capa, são dessa fase. Millôr Fernandes desenhou para Retrato do artista quando coisa. Foram volumes de acabamento sofisticado. Não tanto quanto o do novo livro, porque não era marco histórico de coisa nenhuma. Mas Manoel de Barros contribuiu para o projeto da editora Luciana Villas-Boas, que de fato mudou a cara que a Record tinha naqueles dias: a de uma casa voltada ao romanção, ao best seller barato de supermercado, mesmo que já acolhesse no meio de tanto lixo o maior catálogo de vencedores do Nobel do mercado.

(Lembro agora das aulas de literatura, em que estudávamos o poeta condoreiro, o poeta disso e o poeta daquilo. Provavelmente Manoel de Barros seria o Poeta das Efemérides Editoriais.)

É esse mesmo mercado, e a própria Planeta, que festeja duplamente a chegada de Memórias inventadas. Diz ela, com todo o poder de divulgação que pode arregimentar, que se trata do primeiro livro de prosa do poeta pantaneiro. O discurso mercadológico é eficiente. Confesso que caí. Escrevi, dias atrás, um breve comentário do livro louvando Memórias inventadas como a primeira prosa do poeta. Justo eu, que passei algum tempo da minha vida considerando Manoel de Barros um contista grandioso, com um texto até poético, mas sempre contista. Até que alguém me disse:

– É poeta.

– Poeta? É?

– Poeta, sim. Poeta.

E pensei cá comigo: “Que seja, mas aqui pra mim sempre há de ser contista. Contista, ouviste?”. Anos depois, caí no logro criado pelo eficiente marketing da Planeta. Quem me salvou foi o (este sim) poeta Fabrício Carpinejar, que em crítica e entrevista para o caderno Cultura do jornal Zero Hora, disse que até podiam falar que aquilo era prosa, mas na real dava na mesma (certo que o Fabrício usou um palavreado mais nobre, mas perdi o artigo na papelada).

***

Permitam-me citar Décio Pignatari. Antes, já peço que me deixem à parte de quaisquer picuinhas que venham a surgir do uso do nome. Se Billy Batson vira Capitão Marvel ao falar Shazam, conglomerados de intelectuais se alvoroçam (a favor ou contra) ao ouvir o nome de um concretista. Deixem isso para lá.

O que importa é que, em uma conferência em um ciclo organizado pela Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, Pignatari lembrou que não existe o verbo “ser” em japonês. Nem nada que indique a condição estanque da coisa. No máximo, as coisas estão.

Muito do que a humanidade fez no século passado está ligado ao verbo ser. Sem ele, Duchamp teria tido mais dificuldade para sacralizar o urinol e a roda de bicicleta. Os computadores dependem dele: ou é zero ou é um; ou é ou não é. A psicanálise disse que o homem é ego, superego e id. E até mesmo o cosmonauta Gagarin, apesar das demais matizes que pode ter visto, afirmou: “A Terra é azul”.

Para ler Manoel de Barros é recomendável abdicar do verbo ser. Não se precisa definir que ele é contista ou poeta. Claro que isso simplifica. Fica mais fácil para o balconista de megastore classificar Memórias inventadas ou qualquer outro livro do autor. 1) Poesia. 2) Brasileira. 3) Por ordem de sobrenome, letra B. Mas no Pantanal recontado por Manoel não é constante. Ele pulsa mutações e simpatiza mais com o verbo “estar”.

Em 1937, Manoel de Barros estava longe de ser o Poeta das Efemérides Editoriais. O jovem nascido em 1916 em Cuiabá, no Mato Grosso, lançou naquele ano seu primeiro livro, Poemas concebidos sem pecado, todo em prosa poética. O primeiro texto chama-se Cabeludinho. Reproduz-se aqui a primeira parte, extraída não da primeira edição, e sim de Gramática expositiva do chão (Poesia quase toda), compilação lançada pela Civilização Brasileira em 1990 que reuniu toda a poesia pregressa publicada pelo autor, mais algumas entrevistas:

“Sob o canto do bate-num-quara nasceu Cabeludinho bem diferente de Iracema desandando pouquíssima poesia o que desculpa a insuficiência no canto mas explica a sua vida que juro ser o essencial

– Vai desremelar esse olho, menino!

– Vai cortar esse cabelão, menino!

Eram os gritos de Nhanhá”

Tomemos agora o trecho inicial da terceira parte de Memórias inventadas: “O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria mais perto de ser uma filha dentada. Dentada um tanto que já se havia inclupido no chão que nem uma pedra um caramujo um sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria comido logo um pouco de seus dentes. Camadas de areia e formigas roeram seu organismo. Se é que um pente tem organismo”.

Há uma diferença de 64 anos entre o primeiro e o segundo texto, logo, a diferença estilística, de linguagem, de vigor literário e tudo o mais fica evidente. Só não está claro porque um é prosa e o outro não é.

***

Também é da coletânea Gramática expositiva do chão que sai o seguinte trecho de entrevista, retirado do artigo de Berta Waldman que abre o volume: “Não sou biografável. Ou, talvez seja. Em três linhas.

1. Nasci na beira do rio Cuiabá.

2. Passei a vida fazendo coisas inúteis.

3. Aguardo um recolhimento de conchas. (E que seja sem dor, em algum banco da praça, espantando da cara as moscas mais brilhantes)”.

Essa declaração foi pinçada de uma entrevista do autor a Antônio Gonçalves Dias, publicada na Folha de S. Paulo em 15 de abril de 1989. Torna-se ainda mais instigante quando esse autor lança suas memórias, mesmo que inventadas.

Porque das duas, uma: ou Manoel de Barros está mentindo aqui ou acolá. Manoel de Barros é um grande mentiroso. Ele já usou palavras para transformar pátios em florestas e dar vida às pedras. Manoel não é Deus, o que cria, mas certamente uma deidade: recria só de ver de outro jeito, como uma câmara fotográfica que faz arte a partir de detalhes como ângulo, luz, foco e peculiaridades que o olho humano é treinado para não perceber. Mas sua criação mais instigante não é bicho nem livro nem neologismo: é ele mesmo, ou, pelo menos, sua persona literária. Memórias inventadas biografa esse matuto.

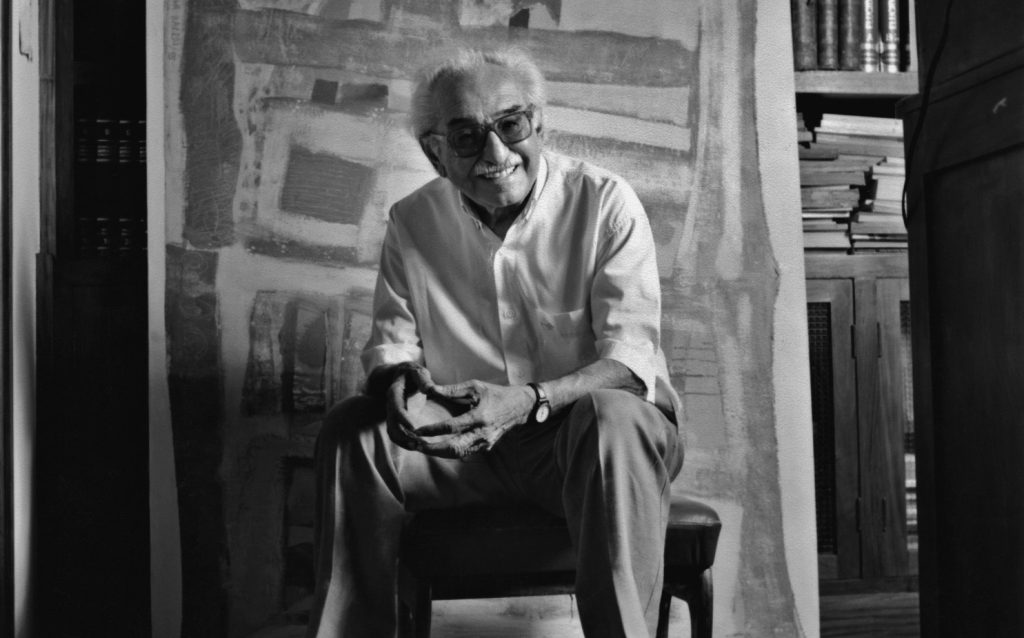

O poeta não é lá dado a aparições ou badalações literárias. Mas também não é bicho do mato. Volta e meia, mas nem tanto, concede entrevistas (certa vez, disse que não gosta de falar, prefere escrever mesmo). Na Bienal do Livro de São Paulo, em 2000, fez até sessão de autógrafos bem concorrida no estande da Record. E leu de Oswald de Andrade aos russos. Nem no Mato Grosso viveu o tempo todo: passou a juventude no Rio.

Mas o charme de sua literatura está em insinuar um autor-modelo matuto, nascido e criado no Pantanal, capaz de conversar com os passarinhos como um São Francisco dessacralizado. Espera-se que seja um sujeito simplório, cujos poemas vêm de uma fonte naïf de inventividade. Como se fosse um selvagem bom, mas bom mesmo, melhor que os outros, Manoel de Barros seria capaz de produzir poemas. Seu narrador recorrente sugere que o autor é assim, e assim essa imagem chega à cabeça do leitor.

Ok, é tolice tentar confundir autor e narrador. É o que diz a teoria. Autor é uma coisa; narrador, outra. O que é verdade, mas a gente finge que não, ainda mais quando brincar com esse autor-personagem engrandece a obra. É como se Luis Fernando Verissimo escrevesse um romance em que um alter ego seu soluciona um crime por causa de uma notória timidez, para dar um exemplo de um autor cujos hábitos são mais difundidos.

Em Memória inventadas, o poeta provoca essa mistureba. Nos capítulos, o autor registra a infância e adolescência do seu narrador-matuto. Dá a ele dias em que fazia necessidades em torno da roseira da avó – e aprendeu com ela que excrementos não são nojentos e que até úteis podem ser como adubo.

Os urbanóides sempre imaginam que o estrume é mais nobre na zona rural. Ele também é flagrado em pleno pecado solitário por um padre no internato e curte o castigo, que envolve leituras mais qualificadas que os romances de aventura. Acaba se afeiçoando pela punição mais que pelo vício.

São histórias que se completam e funcionam como mito fundador da lenda do muito-bom selvagem que mais tarde (no Tratado geral das grandezas do ínfimo), diria: “Não tenho pensa./ Tenho só árvores ventos/ passarinhos – issos”.

Nessas de brincar com as palavras e com a natureza, o autor consegue ver o mundo como se fosse um animal ou uma planta. Em Memórias inventadas, ele conta sobre uma rã que dizia ser mais importante que o Rio Amazonas porque estava naquele lugar antes de o rio passar – a permanência é primordial, descobriu. Em outro capítulo das memórias, o matuto consegue ver uma lata jogada no chão se reintegrando com o todo – em vez de desmanchando. O matuto de Manoel de Barros conhecia as leis da ecologia antes de a civilização urbanizada desenvolver conceitos como o campo morfogenético. A chave da verossimilhança desse narrador naïf é a forma de pensar, tão integrada com a natureza quanto qualquer matuto de verdade.

A verdade de Manoel de Barros também não se afeiçoa ao verbo ser. Ora é, ora não é, e não faz lá muita diferença se é prosa ou não é, nem o que é mentira. A grande verdade de Manoel de Barros é indefinida. Por vezes só está, mas daqui a pouco já mudou.