São estranhos os livros sobre paternidade.

Muitos se pretendem “guias” para iniciantes, “mapas” para perdidos ou “manuais” para desinformados. Ao contrário dos títulos que falam às mães — cuja importância é óbvia, afinal são elas que carregam o peso —, obras que miram os pais tendem a ressaltar o quanto eles também são importantes para o desenvolvimento dos filhos, defendem que os homens ficam “grávidos” e mostram que, hoje, enfim, os pais podem ser mães, trocando fraldas, dando de mamar, dormindo mal e se preocupando tanto quanto as mulheres.

Em livros desse tipo, o discurso sobre ter filhos é quase sempre convencional, destacando as maravilhas e falando das dificuldades com bom humor. É razoável supor que poucas vezes a literatura (“alta” ou “baixa”) conseguiu falar de modo tão contundente quanto Cormac McCarthy sobre o que é, afinal, ser responsável por uma criança.

A estrada recebeu o Prêmio Pulitzer 2007 e deve ser lançado no Brasil em outubro, com tradução da escritora Adriana Lisboa, pela Alfaguara. Uma edição americana publicada pela Vintage, The road, é vendida em livrarias que trabalham com títulos importados por um preço (cerca de R$ 20) inferior à média dos livros nacionais.

McCarthy descreve um mundo destruído por um cataclismo que não se sabe qual foi. Poucos sobreviveram e quase não há o que comer. Um pai (“o homem”) e um filho (“o garoto”) seguem por uma estrada em direção ao sul na tentativa de escapar do frio. A neve se mistura com as cinzas e ainda é possível encontrar cadáveres nas construções abandonadas que ainda não vieram abaixo.

“Posso te perguntar uma coisa?”, diz o menino de dez anos para o pai.

“Sim. Claro que pode.”

“O que você faria se eu morresse?”

“Se você morresse eu iria querer morrer também.”

“Então você poderia estar comigo?”

“Sim. Então eu poderia estar com você.”

“Ok.”

O diálogo, escrito no estilo seco e cirúrgico de McCarthy, ilustra um fato que é repetido várias vezes ao longo do romance. O pai existe para manter o filho vivo. É tudo o que ele é.

O exemplo a seguir não é dos melhores porque, enfim, se trata de uma comédia, mas, em Annie Hall, o personagem de Woody Allen dizia se sentir incapaz de trazer uma criança para um mundo caótico e cruel (detalhe que era 1976-7 e as coisas só pioraram de lá para cá). Anote o exemplo. De volta ao McCarthy.

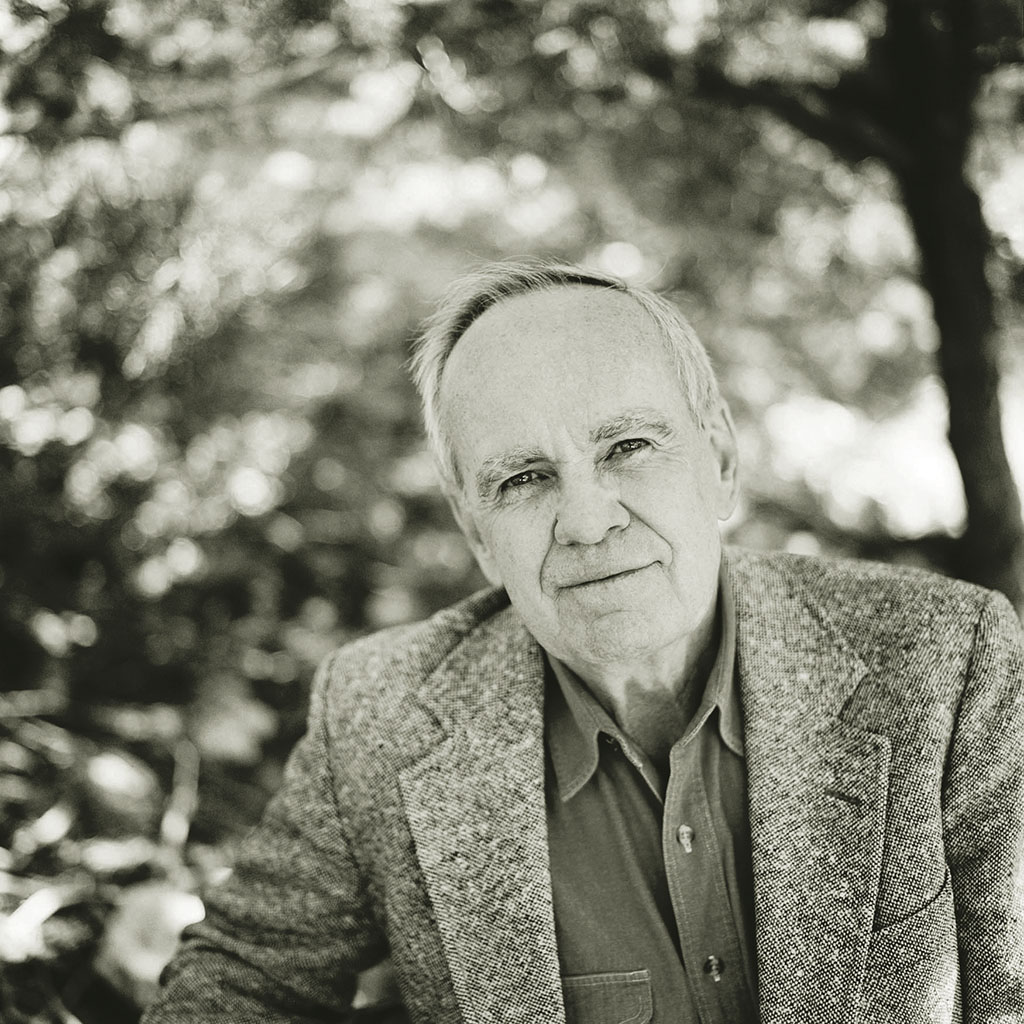

O escritor americano, autor da Trilogia da fronteira (Todos os belos cavalos, A travessia e Cidades da planície, os três publicados pela Companhia das Letras), faz parte do grupo de septuagenários célebres que têm filhos recém-nascidos, junto de Charles Chaplin, Pablo Picasso e Clint Eastwood. A estrada é dedicado a John Francis McCarthy, seu segundo filho (do terceiro casamento). Essa experiência de paternidade tardia, com certeza, influenciou o autor.

De certa forma, o que McCarthy fez foi pegar o medo de que falou Woody Allen — no que era para ser uma piada — e o levar ao limite do suportável.

As desgraças que se abatem sobre pai e filho não têm fim. Ainda na página 30, você se pergunta como é que eles vão sobreviver outras 250. A leitura é difícil e exigente. Ou se pára para ganhar fôlego, ou se convive com o desconforto de cenas como a que mostra um grupo de pessoas aprisionadas em um porão, “estocadas” por outras que se tornaram canibais. Tudo por conta da escassez de comida.

Os prisioneiros estão nus e assustados, e um deles se debate no chão porque já teve as pernas decepadas e devoradas. Perto das coxas, os cortes foram cauterizados.

O homem mal consegue disfarçar o pânico, pega o garoto e sai da casa o mais rápido que pode.

Os canibais são os “bandidos” (da incapacidade de explicar a loucura que tomou conta dos sobreviventes, é assim que o pai decifra o mundo para o filho: “mocinhos” e “bandidos”).

“Por que continuar vivendo?” é uma pergunta impossível de se evitar diante de A estrada. Sobretudo quando se sabe, logo no início, que a mulher do protagonista desistiu muito antes. Acuada pela perspectiva de morrer de fome ou na mão de criminosos, ela optou pelo suicídio, desdenhando o marido que não concordou em fazer a mesma coisa (embora ele mantenha uma arma e duas balas guardadas — uma para si e outra para o garoto).

Em 1999, um produtor de fumo de Ipiranga, no interior do Paraná, estava desesperado graças a uma dívida que não tinha como pagar. Ele perderia tudo o que tinha. Num bilhete, explicou que não suportaria ver a família sofrer privações. Matou a mulher e os três filhos a machadadas, e se enforcou. Devem existir inúmeras histórias parecidas. Qualquer uma delas faria o sofrimento descrito em A estrada parecer despropositado.

Espera-se que a morte dê um fim a tanta desgraça. A revolta que se sente pode impedir de ver o que mantém pai e filho vivos.

McCarthy é direto não só na forma de narrar, mas também naquilo que diz.

“Um é para o outro o mundo inteiro.”