Kafka, numa carta ao amigo e herdeiro literário Max Brod, comentou que a literatura deve ser como um martelo que acerta o sujeito na cabeça. Deve ser incômoda, perturbadora, distante dos lugares-comuns do cotidiano. Toda a produção do tcheco percorre esse caminho, o da estranheza e do não pertencer. Não à toa, esse conjunto é o que dá forma e significado ao adjetivo kafkiano. Em Kafka, tudo é explícito, porém, com uma economia que deriva da burocracia de um perito em uma agência de seguros para acidentes de trabalho.

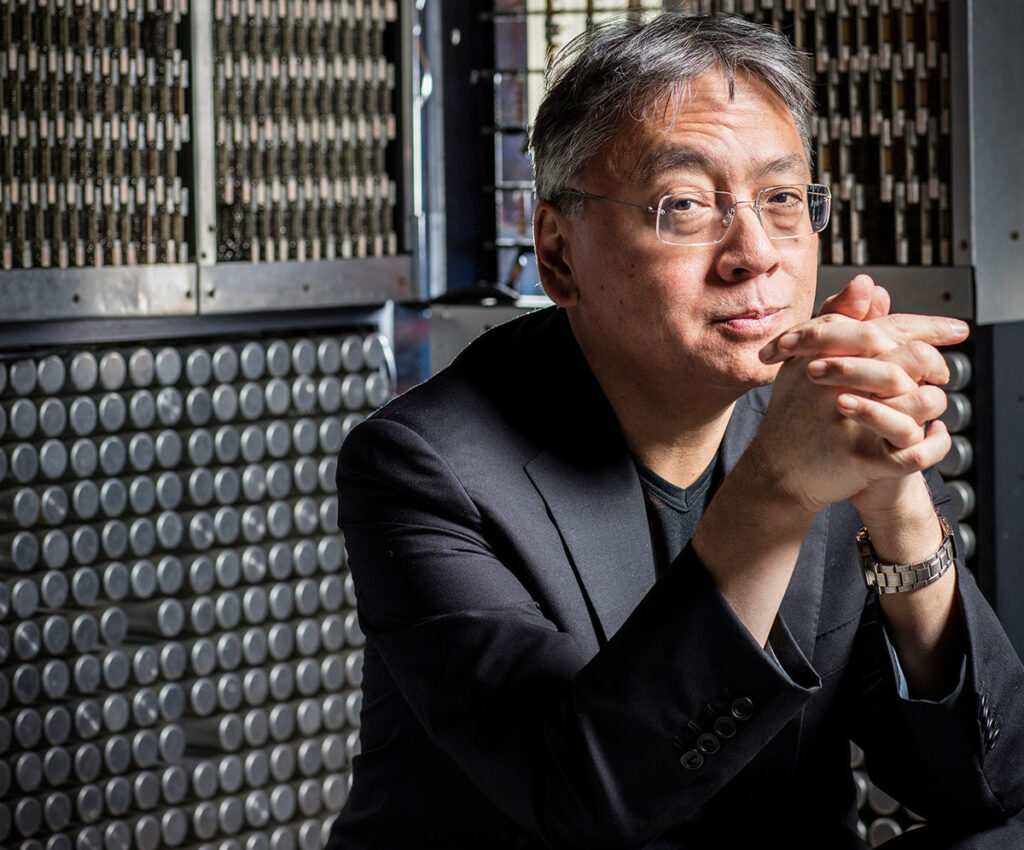

O japonês Kazuo Ishiguro, Nobel de Literatura em 2017, vai em um sentido oposto: entoa um jogo de sombras com o leitor, mostrando e escondendo aquilo que lhe é útil em termos de narrativa. Não me abandone jamais (2005), talvez seu livro mais conhecido, usa esse recurso como um elemento formal, como estética e estratégia, manipulando deliberadamente personagens e leitores. O romance, por certo, não ficaria de pé não fosse essa habilidade de construir a história a partir das lacunas e do que não está dito.

Em Klara e o sol, publicado por aqui quase que em simultâneo com o lançamento inglês, é uma fábula sci-fi que busca empreender o mesmo ardil: explorar o vazio para elaborar a elucidação de um enigma futurista. Klara, a narradora, é uma AA (amiga artificial): tipo de androide doméstico desenvolvido para, em geral, fazer companhia às crianças e executar pequenas tarefas.

Cada AA tem características únicas. Klara, por exemplo, possui uma percepção aguda, e é capaz de analisar e tirar conclusões complexas de situações bastante simples. A despeito de toda a inteligência, Klara tem uma certa inocência que surge exatamente da falta de experiências, daquilo que só pode existir fora da caixa. Ela é, portanto, a representação do nosso tempo: mecanicista e pragmática nas ações, mas deslocada emocionalmente.

Klara é escolhida por Josie, uma menina gravemente doente que oscila entre a bonança e a tempestade. A chave do romance está nas relações ambíguas que circundam a família de Josie, mas os elementos resultam em uma tentativa frustrada de suspense. A maneira como Ishiguro estabelece essas relações, principalmente no ato final, é um dos muitos pontos frágeis do livro. Se em Um artista do mundo flutuante (1986), o livro mais bem-acabado do japonês, é possível enxergar com clareza as consequências da Segunda Guerra Mundial e as devastações íntimas que o evento teve sobre o protagonista, em Klara e o sol as peças não se encaixam.

As escolhas de Ishiguro denotam a plasticidade e a urgência do livro, como se uma boa parte ali fosse enxertada. Em Quando éramos órfãs (2000), uma narrativa que joga com a literatura policial, ou O gigante enterrado (2015), romance de fantasia que se aproxima de um universo bastante díspar dentro do corpus de sua obra, o escritor está mais à vontade, consegue desenvolver uma história sem a ambivalência de Klara e o sol.

Um erro emocional

À primeira vista, Klara e o sol pode soar como uma ficção científica realista, mas seria mais certo pensá-lo como uma alegoria para um Estados Unidos decaído, em que a pós-verdade — na realidade, um grande eufemismo para as falácias de gente como Trump e Bolsonaro — se transformou no status quo. Essa seria uma redução da tentativa de investigação de Ishiguro e do espelhamento entre humanos e AAs. Tal qual Máquinas como eu (2019), de Ian McEwan, ou o longa Ex_machina (2014), de Alex Garland — responsável pelo roteiro da adaptação de Não me abandone jamais —, o romance de Ishiguro discute, sobretudo, a ética no desenvolvimento e os limites da inteligência artificial.

Considerando que o livro é fruto de uma vasta pesquisa e de inúmeras conversas com cientistas, o erro do autor é não elaborar um olhar mais aprofundado para o tema. Ainda que não se pretenda como um texto filosófico — Ishiguro tentou na juventude ser cantor folk à la Bob Dylan, e não um pensador contemporâneo —, nem tudo está bem resolvido. Ao contrário. Se McEwan provoca a reflexão sobre o que nos faz humanos, para além dos sentimentos, o nipo-britânico se mantém aquém da discussão e apela para um posicionamento confortavelmente dicotômico.

As questões mais complexas são delineadas, mas permanecem em uma superficialidade inconveniente e constrangedora. De forma geral, todo o romance parece não mergulhar na própria história. Até mesmo a relação de Klara e Josie é leviana. Os conflitos — como quando Klara é acossada por um grupo de amigos de Josie ou na viagem que a AA faz sozinha com a mãe de Josie — são relativizados e carregam um tom demasiado de artificialidade e incongruência.

Por um segundo, eu não soube o que fazer. Tanto a Mãe quanto Josie tinham, àquela altura, expressado a opinião de que eu deveria permanecer no carro e ir ao passeio. E eu sabia que, caso fosse, provavelmente teria acesso a insights novos, e mesmo cruciais, sobre a situação de Josie e sobre como eu poderia ajudá-la. Mas a sua tristeza, enquanto voltava para casa pelo cascalho, era nítida. Seu andar, agora que ela não tinha nada a esconder, era frágil, e ela nem sequer implicou com a ajuda oferecida por Melania Empregada Doméstica.

(…)

Aí a Mãe deu partida no carro e começamos a nos mover.

Poderia ser o caso de um narrador impessoal, que se justificaria pela natureza de Klara, mas à medida que o romance avança os sentimentos se tornam cada vez mais ambíguos. Ora pela confusão do próprio livro, que em certos momentos apresenta fatos que não se fecham e se transformam em pontas soltas, ora por haver uma desconexão emocional exagerada. Klara é sincera, mas essa sinceridade esbarra na sua falta de empatia. Masuji Ono, de Um artista do mundo flutuante, e Stevens, de Os vestígios do dia (1989), mesmo que vivendo dilacerados e pregados ao passado, driblam suas resignações.

Armadilhas

Kazuo Ishiguro não é um escritor profícuo e obsessivo. Como Thomas Pynchon, há sempre um certo intervalo entre um livro e outro. Em geral, essa estratégia é acertada, pois evita que o autor acabe como Philip Roth: deixando um punhado de livros que ou não precisavam ser escritos ou poderiam ter sido uma breve novela. Klara e o sol desmente essa teoria.

Quando Martin Amis publicou A zona de interesse (2014), seu romance satírico sobre o nazismo e o holocausto, e que poucos se deram ao trabalho de ler como uma crítica arguta e inteligente contra o genocídio orquestrado pelo Terceiro Reich, a reação foi de silêncio — não pela qualidade, mas pela temática. Ishiguro procurou uma direção bem menos corajosa e original, e ainda assim caiu em uma armadilha que não soube contornar. Se Amis não foi radical quando abordou um assunto delicado, Ishiguro vacilou ao preferir o trivial.

Sob essa perspectiva, é interessante que Klara e o sol, em algum ponto, se cruze com Não me abandone jamais. Quando é revelado que a AA será uma espécie de clone de Josie, cuja morte é iminente e não acontece, Ishiguro propõe uma revisitação aos progressos da ciência e da sua literatura. Como explicou em entrevista ao Estadão, o escritor tenta responder ao niilismo de Kathy, Tommy e Ruth. “Acho que, à medida que envelheci, me animei e queria quase que escrever uma resposta a Não me abandone jamais. Eu buscava uma resposta à tristeza daquele livro, algo que tivesse um pouco mais de otimismo e esperança”, disse ao jornalista Ubiratan Brasil.

A busca de um prisma menos sombrio para o futuro talvez explique a mudança de tom no terceiro ato. Não que antes houvesse sinais apocalípticos, mas Ishiguro determina um turning point que não se ajusta ao resto do livro, que soa ainda mais estranho e forçado. Opções como essa, que de alguma forma estão em todo o texto, enfraquecem o romance. Seguindo a lógica de Kafka, Klara e o sol não chega a causar o incômodo de uma farpa no dedo.