“O artista só é responsável perante sua obra. Se for um bom artista, será completamente desumano. Ele tem um sonho, e esse sonho lhe provoca tamanha angústia que deve se livrar dele. Enquanto não o fizer, não terá paz. Joga tudo pela janela: honra, orgulho, decência, segurança, felicidade, tudo. Tudo para escrever seu livro.”

“Não existe veneno mais letal para a criação que o pudor e a vergonha.”

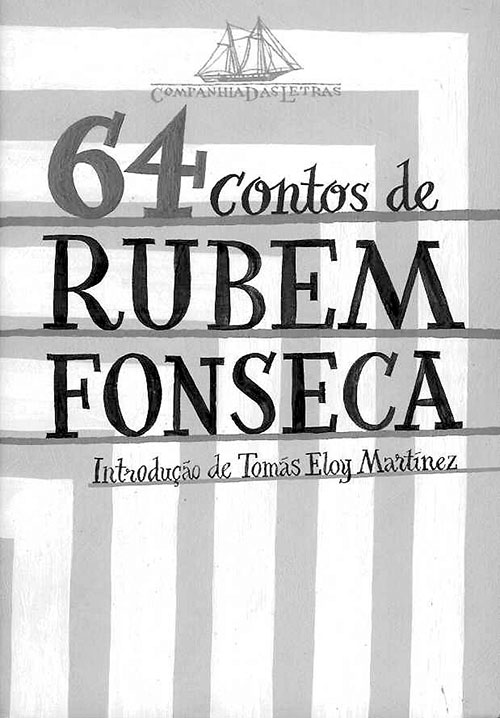

O primeiro dos parágrafos acima é de William Faulkner. O segundo, de Tomás Eloy Martínez. Ambos, obviamente complementares, trazem as palavras-chaves de um ideal estético várias vezes insinuado ao longo do tempo, mas que só veio a vingar no século 20, pelas mãos de artistas como o próprio Faulkner, Jean Genet e outros. Ambos, com absoluta propriedade, fazem parte da introdução assinada por Martínez para os 64 contos de Rubem Fonseca, novo lançamento da Companhia das Letras dentro da coleção destinada às narrativas curtas de grandes autores da literatura mundial e que já trouxe os Contos fantásticos do século XIX escolhidos por Italo Calvino, os 47 contos de Isaac Bashevis Singer e os 24 contos de F. Scott Fitzgerald. A forma é idêntica à dos antecessores: um alentado volume — 799 páginas no caso de Rubem Fonseca, o maior até agora —, abrangendo os títulos imprescindíveis do autor numa edição caprichada, mas sem luxos, com o atrativo adicional de um preço comparativamente baixo em se tratando de obra tão extensa, e sem prescindir do bom gosto que é marca registrada das publicações da editora paulista.

Rubem Fonseca é um dos mais populares escritores brasileiros da atualidade. Basta um rápido exercício para se comprovar a afirmação: o site de buscas Google aponta quase 30 mil citações do autor de Feliz ano novo, O cobrador, Lúcia McCartney e outros tantos clássicos do gênero. Com tal cifra, ele entra no seletíssimo grupo dos sete autores nacionais vivos mais citados na internet, lista encabeçada pelo best seller Paulo Coelho e que traz também Luis Fernando Verissimo, Moacyr Scliar, Ferreira Gullar, Carlos Heitor Cony e João Ubaldo Ribeiro (foram aqui excluídos, por conta de sua atividade extraliterária, o que certamente distorceria o resultado, nomes como Jô Soares, Chico Buarque e Arnaldo Jabor). Admirado, cultuado, imitado, e às vezes também francamente abominado, Rubem Fonseca completou 80 anos em 11 de maio, dos quais mais da metade foram dedicados exclusivamente à literatura. A redondeza da data e a abrangência do projeto dos 64 contos são um estímulo a que se rememore algumas peculiaridades dessa obra essencial.

A despeito de tudo o que já se escreveu sobre Rubem Fonseca, e que não é coisa pouca, o prefácio de Tomás Eloy Martínez alcança uma originalidade tocante. Escrito na primeira pessoa — também a voz preferida daquele que é o legítimo representante brasileiro da linha da ficção norte-americana capitaneada por Ernest Hemingway, Raymond Chandler e Dashiel Hammet —, ele traz uma contextualização precisa da estética de Fonseca no cenário sul-americano das últimas décadas. Polêmico pela própria concepção e brilhantemente explorado, esse viés toca o sociológico ao interpretar a crueza e a banalização da violência no mundo retratado como um subproduto dos regimes ditatoriais que escangalharam o lado meridional de nosso continente na segunda metade do século passado. “Naquele tempo, toda crueldade inútil parecia possível”, afirma Martínez. Ainda assim, ele é menos sugestivo que o depoimento sobre como e quando o escritor argentino conheceu a obra do colega brasileiro e qual foi o impacto da descoberta: “sei o dia exato, a hora, a temperatura, o ângulo em que o sol batia num certo café de Sabana Grande, durante as últimas semanas do meu exílio em Caracas. (…) Depois que entrei na atmosfera banal de Passeio noturno (Parte I), por trás da qual se escutam os tambores do inferno, nada foi igual para mim. Essas poucas páginas bastaram para o inferno de Fonseca tatuar minha alma com a malignidade de uma planta carnívora e a destreza de uma ave de rapina”. De certa forma, Martínez só faz repetir o resultado de uma experiência pela qual passa qualquer leitor de Rubem Fonseca ao se deparar pela primeira vez com seu texto. Este facilmente se torna alvo de amor ou ódio, mas não há quem consiga manter-se indiferente a ele.

Mineiro de Juiz de Fora, Rubem Fonseca aportou no Rio de Janeiro aos oito anos para não mais sair dali. Advogado de formação, trabalhou na polícia, primeiro como comissário no 16º Distrito de São Cristóvão para depois assumir o serviço de relações públicas. Aluno destacado na Escola de Polícia, interessou-se por psicologia e foi escolhido para um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Aproveitou a viagem e foi estudar administração de empresas na New York University. De volta ao Brasil, licenciou-se da polícia para dar aulas na Fundação Getúlio Vargas. Exonerado em 1958, trabalhou ainda alguns anos na Light, até finalmente decidir-se pela literatura. Esses dados biográficos, embora mínimos, conseguem ainda extrapolar o idealizado pelo próprio Fonseca, para quem a verdadeira biografia do escritor está em seus livros, e remetem mais uma vez à afirmação de Faulkner: “o artista só é responsável perante sua obra”. O compromisso com esta convicção talvez explique por que o autor preza tanto o anonimato, fugindo da exposição midiática da mesma forma com que o diabo reage frente à cruz. Mas o objetivo de trazer aqui essas informações está em ressaltar dois aspectos da biografia de Rubem Fonseca intimamente relacionados à sua literatura: 1) o Rio de Janeiro como cenário preferido das histórias (o autor pode ser mineiro, mas o sotaque é essencialmente carioca); e 2) a experiência como policial de rua que, mesmo remota e bastante tímida, aparece refletida em alguns personagens e tramas detetivescas. Há quem queira, inclusive de forma bem-intencionada, enquadrar Fonseca como “literatura policial”, o que se configura um reducionismo inaceitável. De fato o autor se vale, notadamente em seus romances, da estrutura narrativa de uma subcategoria dita “policial”, mas a temática extrapola tanto esse universo que a classificação não se mantém quando tenta alcançar os contos.

Em recente artigo de Geneton Moraes Neto, publicado na revista eletrônica do programa Fantástico da Rede Globo e intitulado Três cenas estreladas por Rubem Fonseca, a Greta Garbo da literatura brasileira, muito mais saboroso que o gracejo com a idiossincrasia do escritor por conta de três tentativas frustradas de o jornalista realizar uma entrevista é o depoimento que ele conseguiu gravar em Paris e publicar em 1987. Nele, Rubem Fonseca afirma: “Nasci em Juiz de Fora. Lá, aos dois meses de idade, eu tinha uma babá que me levava para passear de tarde. Mas, na verdade, ela ia ver o namorado, o lanterninha do cinema. Ela me sentava, ia namorar e eu via sessões atrás de sessões. Aos três anos, eu já tinha visto vinte mil horas de filme. Fui crescendo. E disse assim: ‘Quero fazer cinema!’. Eu deveria fazer cinema. Mas, quando eu tinha oito anos, me deram uma máquina de escrever. Fiquei com aquela máquina de escrever dentro de casa e querendo fazer cinema. Era difícil”. Ele prossegue: “As pessoas me dizem assim: ‘Ouvi dizer que você lê um livro por dia!’. É verdade. Mas vejo três filmes por dia! Vejo um filme atrás do outro”. E ainda: “Sou um cinéfilo que foi condenado a escrever. Uma vez, Arnaldo Jabor me disse: ‘Eu queria ser um romancista!’. E eu: ‘Vamos trocar? O que eu queria era ser cineasta!’”. Evidentemente, o que se pretende mostrar aqui é a gênese de um dos traços mais comentados (e imitados) da personalidade literária de Rubem Fonseca: o caráter “cinematográfico” de seu discurso. Não são poucos os que tomam a agilidade da frase, a prevalência da ação sobre a reflexão e a simplicidade do léxico e sintaxe como fatores análogos aos da linguagem normalmente usada pelo cinema. Não é uma percepção distorcida, mas tampouco abrangente. O que também — e principalmente — aproxima uma linguagem da outra é a forma extremamente “visual” com que Fonseca estrutura sua prosa. As diversas cenas, por abruptos que sejam os cortes, vão se encadeando com a mesma naturalidade com que um filme é montado e não causam estranheza nem geram dispersão. Portanto, não é por acaso que ele vem se dedicando também a escrever roteiros de filmes a partir de suas histórias (e também sobre pelo menos uma obra alheia: O homem do ano, baseado no romance O matador de Patrícia Melo, admiradora assumida e sua colaboradora no roteiro de Bufo & Spallanzani).

Muitos foram os prêmios de Rubem Fonseca depois de ele ter conquistado o Pen Club do Brasil com A coleira do cão de 1965, seu segundo livro, e entre eles estão o Camões pelo conjunto da obra em 2003, o mexicano Juan Rulfo também em 2003, o português Dom Quixote em 1990, o inglês Bloomsbury em 1997, além de três Jabutis da Câmara Brasileira do Livro. Seus livros vêm merecendo tradução e publicação em diversos idiomas, e o primeiro romance, O caso Morel, chegou a ganhar uma versão em catalão. Dos vinte e quatro títulos publicados até agora no Brasil, apenas nove são narrativas longas: O caso Morel (1963), A grande arte (1983), Bufo & Spallanzani (1986), Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (1988), Agosto (1990), O selvagem da ópera (1994), Do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto (1997), O doente Molière (2000) e Diário de um fescenino (2003). Todos os demais, incluídas aí quatro antologias, foram dedicados ao conto: além do já citado A coleira do cão (1965), Os prisioneiros (1963), Lúcia McCartney (1967), Feliz ano novo (1975), O cobrador (1979), O buraco na parede (1995), A confraria dos espadas (1998), Secreções, excreções e desatinos (2001) e Pequenas criaturas (2002) são os títulos mais importantes.

O quantitativo acima dissipa qualquer dúvida que possa existir quanto ao gênero preferido de Rubem Fonseca. Resta dizer que é justamente no conto que encontramos sua contribuição mais vistosa à literatura brasileira, e que lhe garante posar ao lado de Singer e Scott Fitzgerald na coleção dos maiores da literatura universal, segundo a avaliação da Companhia das Letras. Martínez impressionou-se ao ouvir os “tambores do inferno” em Passeio noturno, mas é importante também lembrar que o livro do qual ele faz parte, Feliz ano novo, de 1975, foi proibido pela censura dos anos de chumbo e teve a edição apreendida um ano após o lançamento sob a alegação de que continha “matéria contrária à moral e aos bons costumes”. Se alguma culpa puder ser creditada à obra, essa é a de ter quebrado um paradigma: nunca antes a violência urbana, para a qual o próprio regime de exceção contribuiu de forma exemplar, fora tão cruamente tratada na ficção. A proibição trouxe também a celebridade, treze anos depois do primeiro livro.

64 contos tem dois grandes méritos, até certo ponto inerentes à natureza da edição: a seleção criteriosa das narrativas, da qual participou o próprio autor e que concentra todos os seus títulos fundamentais, além da ordem cronológica, que permite ao leitor uma perfeita visão panorâmica, abrangendo não só a obra de Rubem Fonseca mas também a própria evolução do conto brasileiro nas últimas décadas, tanto que as duas coisas se confundem. Como se sabe, o conto sofria um momento anêmico nos anos 60, rompido eventualmente pela insistência de contistas excelentes como Clarice Lispector e Lygia Fagundes Telles. Elas trouxeram, cada uma a seu modo, a ficção introspectiva para o conto, o que foi um aporte significativo, mesmo que ainda preso à ortodoxia formal. É nesse momento que aparecem Rubem Fonseca e Dalton Trevisan e promovem uma revolução no gênero, não só na temática mas também em sua forma. Inaugurada pelos dois mestres, essa nova corrente acabou consolidada com a participação de autores como João Antônio, Osman Lins, Caio Fernando Abreu, Márcia Denser, que a partir da década de 70 ajudaram a recolocar o conto em seu lugar de destaque.

As 64 narrativas formam um conjunto homogêneo, mesmo que nele se possa perceber com clareza o efeito da passagem das quatro décadas que separam a primeira da última, notadamente em algumas ousadias formais próprias da inquietude estética dos anos 70. O estilo inconfundível de Rubem Fonseca responde por essa mágica. Como um camaleão, instigado pelo narrador em primeira pessoa, que é um de seus traços mais marcantes, ele veste a pele e a voz de cada personagem para criar uma variedade de linguagens, reproduzindo com perfeição os códigos verbais de tipos tão díspares quanto um executivo e uma prostituta, um advogado e um meliante, um escritor e um halterofilista. Essa multiplicidade reforça a verossimilhança e acaba paradoxalmente costurando uma poderosa unidade. Há quem critique a coexistência de um linguajar muitas vezes chulo com a erudição de certos vocábulos que parecem destoar em algumas narrativas. A pretensão do autor é de novo a fidelidade: por mais coloquial que seja a natureza do discurso, sempre será inevitável que nele apareça, pelo menos em parte, o léxico com o qual o protagonista-narrador está familiarizado. E, mesmo que se admita existir aí um vício, a primorosa construção dos personagens afasta qualquer sensação de falsidade.

Os tipos criados por Rubem Fonseca para protagonizar suas histórias formam um conjunto de extremos. Pinçados ora do submundo carioca, ora da elite econômica ou intelectual, em comum todos têm um mesmo traço: a solidão do indivíduo que vive na grande cidade. Eles só se realizam no âmbito estritamente individual, onde o sexo compulsivo, a violência gratuita, o desprezo pelo coletivo, a falta de solidariedade, o amoralismo, enfim, parecem anular todas as conquistas sociais do homem no processo evolutivo que o tirou da caverna e o guindou à metrópole. Mas a desumanidade de Rubem Fonseca — e por isso, pela visão de Faulkner, ele pode ser considerado um “bom artista” — consegue ir além e retratar a violência como nunca antes havia sido feito na literatura brasileira. Neste aspecto, ele chega a ser visionário: quando Feliz ano novo foi lançado em 1975, exceto pelas notícias fragmentárias saídas dos porões da ditadura, a violência urbana ainda era excepcional e não padecia da banalidade com a qual tristemente ela se veste hoje. O professor Sergius Gonzaga, em seu Curso de literatura brasileira, nota que a obra de Rubem Fonseca de certa forma antecipou a realidade atual. E, de fato, a gratuidade de alguns crimes noticiados hoje leva a pensar que o futuro amoral e cruel adivinhado por Anthony Burgess em seu Laranja mecânica de 1962 já é o nosso presente. Mas na época em que surgiram — e mesmo nos dias de hoje —, a leitura desses relatos chegava a se tornar insuportável. A história de Feliz ano novo é muito conhecida e talvez nem fosse necessário lembrá-la aqui. Um grupo de assaltantes resolve, numa noite de révellion, entrar numa mansão onde a data é comemorada com toda a pompa e circunstância. Enquanto executam o roubo, resolvem se divertir brincando de matar os grã-finos a sangue-frio. Por fim, juntam comida e objetos de valor, deixam para trás um rastro de atrocidades e voltam ao subúrbio para brindar candidamente, desejando que o próximo ano seja melhor.

Um trecho exemplar da crueldade que aparece em certos relatos vem do conto O cobrador, publicado em 1979. A história começa num consultório de dentista, onde o protagonista chega padecendo de uma infernal dor de dente. A boca, assim como sua vida, encontra-se num estado lastimável. Logo após a inevitável extração, veio a conta, e com ela a reação do pobre-diabo:

“Eu não pago mais nada, cansei de pagar!, gritei para ele, agora eu só cobro!

Dei um tiro no joelho dele. Devia ter matado aquele filho-da-puta.

A rua cheia de gente. Digo, dentro da minha cabeça, e às vezes para fora, está todo mundo me devendo! Estão me devendo comida, boceta, cobertor, sapato, casa automóvel, relógio, dentes, estão me devendo.”

Deixando assim a condição de devedor, ele sai a cobrar sua dívida numa revolta latejante como seu dente podre e praticando atos de maldade extrema, como quando ele aborda um casal jovem e rico saído de uma festa na avenida Vieira Souto, endereço nobilíssimo do Rio de Janeiro:

“Nós não lhe fizemos nada, ele disse.

Não fizeram? Só rindo. Senti o ódio inundando os meus ouvidos, minhas mãos, minha boca, meu corpo todo, um gosto de vinagre e lágrima.

Ela está grávida, ele disse apontando a mulher, vai ser o nosso primeiro filho.

Olhei a barriga da mulher esguia e decidi ser misericordioso e disse, puf, em cima de onde achava que era o umbigo dela, desencarnei logo o feto. A mulher caiu emborcada. Encostei o revólver na têmpora dela e fiz ali um buraco de mina.”

Ou então o nauseante Cidade de Deus, de 1997, um dos poucos narrados em terceira pessoa. A protagonista Soraia quer se vingar da mulher que lhe roubou o namorado e encomenda ao novo companheiro, um traficante perigoso com quem mora num condomínio chique da Barra da Tijuca, a morte de um menino de sete anos, filho da mulher que é seu desafeto:

“‘Mas não faz o garoto padecer muito.’

‘Se essa puta souber que o filho morreu sofrendo é melhor, não é? Me dá o endereço. Amanhã mando fazer o serviço, a Taquara é perto da minha base.’

De manhã bem cedo Zinho saiu de carro e foi para a Cidade de Deus. Ficou fora dois dias. Quando voltou, levou Soraia para a cama e ela docilmente obedeceu a todas as suas ordens. Antes de ele dormir, ela perguntou, ‘você fez aquilo que eu pedi?’

‘Faço o que prometo, amorzinho. Mandei meu pessoal pegar o menino quando ele ia para o colégio e levar para a Cidade de Deus. De madrugada quebraram os braços e as pernas do moleque, estrangularam, cortaram ele todo e depois jogaram na porta da casa da mãe. Esquece essa merda, não quero mais ouvir falar nesse assunto’, disse Zinho.

‘Sim, já esqueci.’”

Não há estômago capaz de resistir incólume a passagens como essas. Mas a crueldade está longe de ser uma característica eventual e se instala em diversos outros níveis e de forma assídua na ficção de Fonseca. Poucos escritores mais novos, que se imaginam seguidores do grande mestre, conseguem perceber a sutil diferença que há entre a violência gratuita que ele retrata (e da qual a humanidade não está livre) com a exploração gratuita da violência na literatura (da qual o leitor pode e deve ser poupado). Ocorre que em Fonseca a violência assume um sentido que pode até não ser detectado à primeira vista, mas que em momento algum deixa de ter uma função bem definida. Ela não está ali de graça nem se presta a ser apenas elemento decorativo a serviço de uma visada (e raramente atingida) transgressão. Aliás, dentro dos limites da palavra escrita, depois de Rubem Fonseca fica difícil imaginar algo verdadeiramente transgressor, pelo menos no que diz respeito à temática e à linguagem.

É inequívoca a intenção do autor de fugir sempre da estrutura narrativa convencional, chegando mesmo a experimentar algumas soluções nada ortodoxas. Um bom exemplo é o famoso e já citado Lúcia McCartney, de 1967: para contar a história da garota de programa que se apaixona por um de seus clientes, Fonseca vale-se, entre outros recursos, das chaves tão utilizadas em tempos escolares para esquematizar as lições. No texto de ficção, elas entram para ironizar a previsibilidade nas relações interpessoais, mostrando que os diálogos são sempre os mesmos e cabem sem aperto na perspectiva exígua de um esquema preconcebido. Âmbar gris usa a prosa em verso; Idiotas que falam outra língua é estruturado com um texto para teatro. Essas subversões se fazem notar com mais ênfase nos contos dos anos 60 e 70 e se esmaecem um pouco nos mais recentes, fruto talvez de um processo de evolução pelo qual passa todo o artista: a tendência natural é que o exercício da arte conduza finalmente à simplicidade e, por conseqüência, ao resgate de alguns padrões clássicos. Em outras palavras, depois de o artista ter encontrado e consolidado sua forma ideal de expressão, não faz mais sentido ficar repetindo o caminho que o levou até ela.

Um dos títulos mais controversos foi lançado em 2001. Com Secreções, excreções e desatinos, Rubem Fonseca causou bastante polêmica ao adentrar o terreno da escatologia com a mesma sem-cerimônia que sempre adotou ao abordar qualquer assunto. Vistos agora na perspectiva propiciada pela nova antologia, os contos extraídos desse livro encaixam-se perfeitamente bem no conjunto e, mais do que isso, provam ser indispensáveis, na medida em que eles reforçam um traço satírico prenunciado em outros relatos e aqui levado às últimas conseqüências. Copromancia, neologismo criado para denominar um método adivinhatório baseado nas fezes e minuciosamente descrito no conto, é o melhor exemplo dessa fase.

Como já se pôde perceber, Rubem Fonseca é um escritor que, via de regra, consegue chocar seu leitor muito antes de conseguir comovê-lo. (Esta afirmação não pode, obviamente, ser tomada como crítica: o campo da ficção é amplo, democrático, e abriga essa e várias outras tendências.) Mas um conto, pelo menos, escapa desse padrão e acaba se tornando um dos melhores da literatura brasileira de todos os tempos. Publicado no Feliz ano novo, em suas míseras quatro páginas O pedido conta a história do português Amadeu Santos, biscateiro velho, pobre e doente que, não tendo mais a quem recorrer, se vê obrigado a bater na porta do conterrâneo bem-sucedido e amigo de infância Joaquim, com quem rompeu há cinco anos por conta de uma discussão que envolvia os respectivos filhos. A humilhação à qual Amadeu é submetido e o rancor que Joaquim ainda guarda criam uma tensão que não poderia mesmo ser mantida caso o texto fosse mais longo. Quando a situação está prestes a se resolver a favor de Amadeu, ocorre o imprevisto. O final é magnífico:

“Eu não sabia…, disse Amadeu tristemente, Antes um filho morto, ele pensou. E uma lágrima seca, feita quase somente de sal, escorregou do seu olho, uma lágrima pelo filho dele e pelo filho de Joaquim.

Quando viu a lágrima brilhante escorrendo lentamente pela face de Amadeu, Joaquim calou-se, constrangido. Lentamente Amadeu levantou-se e, antes de sair caminhando com dificuldade, disse, adeus.

Joaquim ficou sentado um instante curto. Eu não sou essa pessoa, ele pensou envergonhado com a sua mesquinhez, e correu em direção à porta da rua gritando, Amadeu! Amadeu! volta, eu te dou o dinheiro, volta!

Mas ao chegar à rua, ela estava deserta. Joaquim ainda gritou o nome do amigo algumas vezes, enquanto escorriam pelo seu rosto lágrimas abundantes e úmidas, de homem gordo e forte.”

A metáfora das lágrimas é um desses momentos únicos em que a arte faz parar o mundo.

No exclusivíssimo depoimento gravado por Geneton Moraes Neto há quase vinte anos, Rubem Fonseca vai buscar em Conrad a síntese de seu ideal artístico: “Um dia, depois de ter escrito alguns livros e ter visto mais cinema, fui fazer uma tradução de um livro de Joseph Conrad chamado The Nigger of Narcissus. Há, no prefácio, uma frase que não consegui esquecer: ‘My task is to make you hear. My task is to make you feel. And, above all, to make you see. That’s all. And everything’. Minha tarefa é fazer você ouvir. Minha tarefa é fazer você sentir. E, acima de tudo, fazer você ver. Isto é tudo. E é muito”.

ESTANTE RUBEM FONSECA

Os prisioneiros (contos, 1963)

A coleira do cão (contos, 1965)

Lúcia McCartney (contos, 1967)

O homem de fevereiro ou março (antologia, 1973)

O caso Morel (romance, 1973)

Feliz ano novo (contos, 1975)

O cobrador (contos, 1979)

A grande arte (romance, 1983)

Bufo & Spallanzani (romance, 1986)

Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (romance, 1988)

Agosto (romance, 1990)

Romance negro e outras histórias (contos, 1992)

O selvagem da ópera (romance, 1990)

Contos reunidos (antologia, 1994)

O buraco na parede (contos, 1995)

Histórias de amor (contos, 1997)

E do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto (novela, 1997)

A confraria dos Espadas (contos, 1998)

O doente Molière (novela, 2000)

Secreções, excreções e desatinos (contos, 2001)

Pequenas criaturas (contos, 2002)

Diário de um fescenino (romance, 2003)

64 contos (contos, 2004)