“Gonçalo M. Tavares não tem o direito de escrever tão bem apenas aos 35 anos: dá vontade de lhe bater!” Esse comentário partiu de José Saramago na ocasião em que o jovem colega, quatro anos após ter estreado na literatura, ganhava em 2005 o Prêmio que leva seu nome. Mas Tavares não se deu por satisfeito em ter despertado a insuspeita truculência de um afável cavalheiro, que mal conseguimos imaginar erguendo a mão para um colega de ofício não menos cordial, e quer agora provocar um simples resenhista: no belíssimo posfácio que ele assina para o mais recente romance de Sidney Rocha, Fernanflor, pouco menos de quatro páginas lhe bastam para uma análise precisa e definitiva, aquela que qualquer resenhista gostaria de ter escrito e que — suprema crueldade — acompanha o livro! Dá mesmo vontade de lhe bater. Ao encontrar o tom certo e as palavras exatas, Tavares bloqueou o caminho para que outros ali chegassem com igual competência e elegância. Mas como em arte e literatura as verdades são sempre voláteis — e que bom que assim seja — o escritor Lourenço Mutarelli, desconhecendo ou não se intimidando pelo exemplar posfácio, escreveu uma orelha que chama atenção para outros detalhes de uma obra estranha e admirável, sobretudo por aquilo que não faz, ou não diz.

E este inadvertido resenhista, seguindo um rito próprio e que só revela agora sua letal ingenuidade, leu primeiro o romance, depois o posfácio (que, mesmo se ocupasse a posição de um prefácio, seria lido a posteriori) e só por último a orelha. Primeiro o principal, depois os acessórios, para que os últimos não contaminem a percepção do essencial sobre o que escreverá, essa é a regra. Deu no que deu. E quando não é possível vencer o inimigo, o senso comum manda que se alie a ele. Que assim seja.

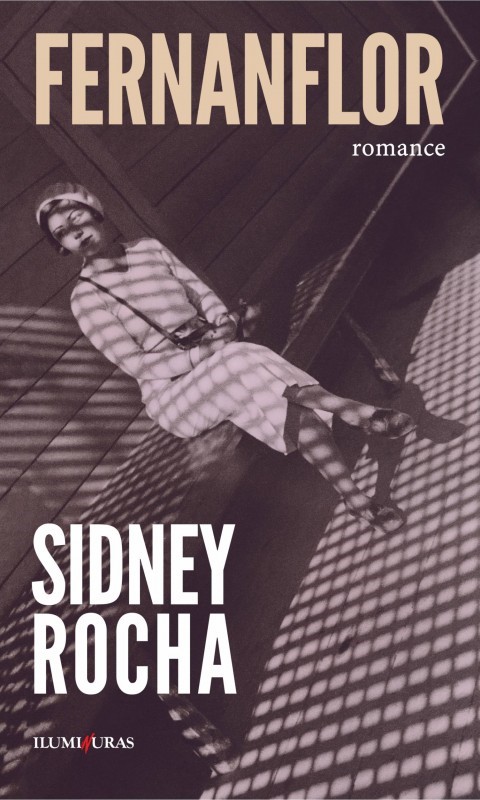

O que faz Fernanflor ser especial? Nele não há experimentalismos nem estripulias formais, o texto é de uma sobriedade invejável. Curto, restrito a pouco mais de 100 páginas, traz a história de Jeroni Fernanflor, desde o nascimento até a morte. Filho de família nobre à beira da derrocada financeira, num rincão do interior de um país fictício e que bem poderia ser o Brasil, o protagonista é mandado pelo avô estudar fora. “Bressol vai lhe fazer bem. Estude. Se não leva jeito com o chicote, servirá como advogado. Vamos precisar.” Foram essas as palavras que o Barão de Fernanflor usou para convencer o neto. Em Bressol, na Lutécia (o nome com que os romanos batizaram a cidade de Paris), o rapaz se interessa pela pintura e acaba se tornando um artista de renome. Convive com o sucesso, mas tem sempre em vista a consciência de sua efemeridade. Só isso. Não há episódios mirabolantes, suspenses ou reviravoltas. A vida do protagonista segue um fluxo esperado, do início ao fim, o que contraria de certa forma um dos preceitos mais caros da prosa de ficção ortodoxa: a existência de um conflito claro e definido ou de um desejo poderoso que mova o personagem no desenvolvimento da trama. Sidney Rocha retrata a vida como ela é: ao invés de se fixar em um ou mais conflitos e desenvolver com eles uma história, prefere considerar todos como conflitos menores que bastam ser enumerados para cumprirem sua função. O grande conflito poderia ser a própria existência do personagem, e portanto não haveria conflito algum. Essa auto-anulação é uma leitura possível mas que não afasta várias outras. De pronto, outra virtude aqui se anuncia: trata-se de uma obra que convida à reflexão sobre ela mesma, sem contudo provocar grandes celeumas.

O autor aposta todas as fichas na construção da linguagem. E o resultado é um texto que conquista o leitor por sua beleza. Econômico ao extremo, Sidney Rocha consegue sempre descrições primorosas tirando o máximo do que as palavras têm a oferecer. Alguém poderá contra-argumentar que a linguagem é a base da literatura e que portanto tal afirmação se aplicaria a qualquer texto literário de qualidade. E aí vem Gonçalo M. Tavares para nos auxiliar: “tudo é linguagem: alta, baixa, média linguagem”. E continua: “Não há explicações psicológicas; os acontecimentos acontecem — como lhes está na natureza — e depois avançam. Um acontecimento não é um animal em laboratório, disponível para experimentação ou dissecação infinita. O acontecimento é tempo e velocidade. Aparece e desaparece. O narrador de Sidney Rocha respeita isso. Que o relato do acontecimento não dure mais do que o acontecimento”.

Será assim tão simples?

Peculiar concisão

Uma das grandes ferramentas do escritor é justamente a possibilidade de o tempo real de um acontecimento ser ampliado ou comprimido de acordo com o efeito que se quer obter ou com o valor que se quer dar ao que está sendo narrado. Um único dia pode demandar nove centenas de páginas, como no Ulisses de Joyce, ou, num exemplo oposto, a saga de sete gerações de uma família pode estar contida em pouco mais de quatrocentas, como no Cem anos de solidão de García Márquez. São extremos óbvios. O que dizer então de um romance de 100 páginas que contém a história de uma vida? Essa informação confrontada com o que afirma Tavares parece não fazer sentido. Mas faz. É que Rocha escolhe alguns episódios para contar, sempre com sua peculiar concisão, e quando o leitor começa a se envolver com um dos momentos do livro, pronto, o momento já passou. De certa maneira, é a fugacidade da vida que o autor quer evocar nessa arquitetura leve e errática.

Lourenço Mutarelli propõe uma outra leitura ao afirmar que: “Fernanflor marca o tempo interno. (…) Ele é um ser invadido por silêncios, e até isso Sidney é capaz de fazer: (…) consegue escrever o silêncio. O silêncio transforma as coisas, as faz crescer”. Escrever silêncios não é simplesmente publicar páginas em branco, aliás algo que já se fez. Na música, um pianista imóvel em frente a seu instrumento por alguns minutos em 4’33”, a famosa peça de John Cage, foi o máximo que se conseguiu chegar além das pausas regulares das partituras. Rocha não quer soluções óbvias e que de resto já foram tentadas. Resta-lhe, portando, emular o silêncio interno do personagem com sua prosa luxuosa. As palavras funcionam assim como uma espécie de moldura a indicar que dentro de seus limites o que existe é um vazio, outro nome possível para a mesma coisa.

A inexistência de um conflito, a falta de aprofundamento psicológico de pelo menos um dos personagens, a tentativa de aproximar o tempo ficcional do tempo real, todas essas características afastam Fernanflor de um modelo considerado “convencional” de romance. E não nos deixemos iludir: apesar de todos os esforços empreendidos ao longo dos anos para que a forma evoluísse e se consolidasse noutros patamares, passando pelos já citados Joyce e García Márquez a quem se unem desde Lispector até Kafka e todo um universo de transgressores que abriram caminho para novas soluções, o balizador ainda é o romance realista do século 19. Ele funciona como um porto seguro: depois de se aventurar em invencionices e contorcionismos, o romance volta e meia busca a serenidade de uma estética já testada e aprovada. Como naquela máxima de Arnold Schoenberg, o Pai do Dodecafonismo, um sistema musical único e diferente de tudo o que se conhecia até o início do século 20. Perguntado uma vez se na sua criação estaria o futuro da música, respondeu simplesmente que havia muita coisa ainda a ser escrita em dó maior, que é a primeira e mais banal das tonalidades musicais. Sim, ainda há muita história a ser contada dentro do molde convencional do romance. Pode-se escapar um pouco aqui, esgarçar um pouco lá, desfigurá-lo às vezes com alguns elementos de ousadia, mas seguindo basicamente uma estrutura que sobrevive há já duas viradas de século. Talvez na essência o homem — e por conseguinte o leitor — não tenha lá mudado tanto, apesar de todas as evidências em contrário.

A elegante simplicidade de Fernanflor causa estranheza. Ao pisar com delicadeza num campo minado para propor um modelo diferente de construção romanesca, Sidney Rocha acaba disparando petardos contra sólidos pilares. Só o tempo dirá se ele foi bem-sucedido na tentativa de abrir caminho para um novo padrão ou se Fernanflor seguirá sendo apenas mais um belo exemplo de ponto fora da curva: o que, convenhamos, não terá sido pouco.