Leio a respeito de Meike Winnemuth, jornalista alemã que em 2010 ganhou um prêmio do tipo “Quem quer ser um milionário?” num quiz show. O que ela fez no ano seguinte foi passar doze meses viajando pelo mundo e morando em doze cidades, uma nova a cada trinta dias. Esse seu projeto teve desde então outros desdobramentos: livros, blog, um sucesso estrondoso.

Winnemuth fez o que a maioria das pessoas deseja (secretamente ou não): ousou estabelecer sua liberdade, configurada através de um ano sabático, com o grande fetiche de um turismo prolongado. Mas por que será que viajar tem um poder de sedução tão grande? Há pesquisas que indicam que conhecer uma nova cidade ou país, realizar a tal viagem dos sonhos, promove um tipo de felicidade equivalente ao êxtase amoroso. Para além de todo tipo de mecanismo químico que nos invade quando estamos numa aventura (estou me referindo à liberação de dopamina pelo entusiasmo, excitação da surpresa), viajar traz aprendizados incomparáveis. Conhecemos culturas, hábitos, práticas idiomáticas… mas o mais importante é o autoconhecimento que vem junto. Aprendemos a sair de situações inusitadas, estressantes ou até perigosas.

Como diz o autor holandês Cees Nooteboom em Hotel Nômade, um de seus livros sobre esse assunto peregrino, “viajar também é algo que se tem de aprender, é uma permanente transação com os demais na qual, ao mesmo tempo, se está sozinho. Nisso reside também o paradoxo: uma pessoa viaja sozinha num mundo dominado pelos outros”, porque “por mais que você esteja só, sempre estará rodeado de outras pessoas, de seus olhares, de sua proximidade, de seu desprezo, de sua expectativa, e assim cada lugar é diferente e as coisas nunca são como de hábito, como em teu próprio país”.

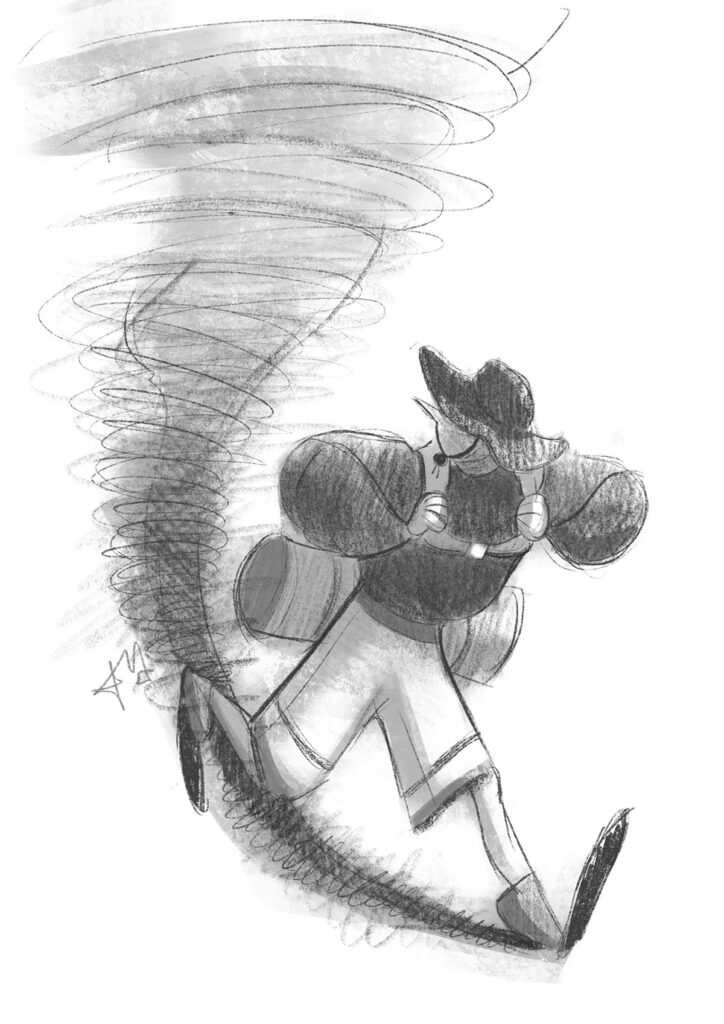

Eis por que “o verdadeiro viajante se encontra continuamente no olho do furacão”, e “quem aprende a olhar por este olho, talvez aprenda também a distinguir o essencial do fútil ou, ao menos, a ver em que se distinguem e em que são iguais as pessoas e as coisas”. Ao fim e ao cabo, “o mundo — com toda a sua força dramática e sua absurda beleza e sua assombrosa turbulência de países, gente e história — é um viajante ele mesmo num universo que viaja sem cessar”.

Gostaria de insistir no valor terapêutico e criativo do processo. Estar em trânsito é olhar as coisas sob novas perspectivas; é também afastar-se dos problemas, constatar sua mesquinhez e ameaça ilusória. E, enfim, é coletar histórias, expandir-se para a vida com um poder de recepção que perdemos nos locais rotineiros. Eu não teria escrito os meus romances Turismo para cegos e Em plena luz, sem ser uma viajante contumaz. Quando viajo, alcanço o clímax de observação fundamental para fazer arte. Posso dizer, exatamente como Nooteboom, que meu modo de viajar “esteve sempre associado à escritura, à leitura e, sobretudo, à vista”.

A respeito das experiências novas em outras culturas, Nooteboom ainda ressalta: “o choque que produz o absolutamente desconhecido é de uma suave voluptuosidade”, porque em certo nível aquele espaço que o estrangeiro percorre se mantém inalcançável — sobretudo em termos culturais: “Você pode se fartar de comprar livros e ficar cego de ler, mas, como é um leigo no assunto, só te resta uma sensação idêntica à que experimentei quando menino, caminhando pela primeira vez sobre o gelo dos lagos congelados de Loosdrecht. Um mundo oculto que pulsa sob teus pés, com plantas, animais e mistérios, com tantas coisas impossíveis de decifrar e entretanto poderosamente presentes”. Mais adiante, ele conclui, de um modo que poderíamos levar para contextos vastíssimos: “Quanto mais compreendo, mais consciente estou do que não sei”. Talvez seja por isso que continuamos a viajar — porque o aprendizado é inesgotável.

Nooteboom menciona uma polonesa residente em Amsterdã — infelizmente sem citar seu nome, o que levanta a suspeita de que possa ser uma personagem sua (embora o nome também não garantisse o contrário) — que, seja como for, enquanto artista imaginária ou real, trabalhou num projeto denominado “Desapego”. Consistia em dormir cada noite num hotel diferente durante 60 dias, “de modo a praticar o desapego, um exercício espiritual que teria feito as delícias de Ignácio de Loyola”. E afirma: “O projeto desta mulher me chegou à alma, como pode chegar-te à alma um rosto em meio de uma multidão anônima, um olhar que se prende ao teu, alguém que se une a ti em algo essencial, ainda que isso nunca chegue a se verbalizar”.

Comenta que dentre todos os tipos de nomadismo — desde a prática de um tuareg, passando pelos peregrinos medievais a caminho de Jerusalém ou de Santiago, e também pensando nos aborígenes que percorrem o vazio infinito do deserto australiano, nos pastores espanhóis, nos membros de uma caravana há três semanas adentrando o norte de Níger ou Malí — dentre todos esses destinos há em comum o conceito de distância. E não se refere unicamente à “distância geométrica, mas também a essa outra, relacionada com a lonjura e o adeus, com o desapego e o estranhamento. Em neerlandês, alguém não só pode cobrir, manter ou criar distância, mas também “fazer” distância, o que significa “renunciar”. Normalmente se renuncia à coroa, mas às vezes também à certeza, à segurança, à stabilitas loci.

Este ato de renúncia costuma ser acompanhado de confusão, temor e dúvida. Até o viajante mais versado pode sentir medo dos ruídos que não conhece, e precisa se acostumar ao fato de que cada silêncio seja distinto. Um idioma incompreensível se percebe como ameaça ou sedução, olhares que não conseguimos interpretar podem causar insolúveis mal-entendidos… tudo isso pertence à experiência, vocábulo que deriva da mesma raiz que pirata (peiran = aventura), ainda que a relação semântica entre os dois termos seja tão frágil que podemos esquecer que cada experiência está ligada ao movimento.”

Viajar muitas vezes funciona como uma simultânea forma de conhecer o mundo e resguardar-se dele. Afinal, seja num convento de cartuxos ou no anonimato da urbe, há muitas maneiras de se extrair da sociedade. “Também o viajante pode construir uma cela ao seu redor”, adiciona Nooteboom — e é exatamente este mundo próprio, que o indivíduo carrega em sua identidade, sua biografia, que o aparta dos locais estrangeiros por onde passa, por mais que interaja com eles. O “tu não te moves de ti” da Hilst permanece válido, e o efeito paradoxal de sair por aí, carregando em profundo dinamismo geográfico um eixo estável (o si-mesmo) tem como resultado um autoconhecimento que de outra forma não se daria. Viajar é filosófico, é espiritual: agora sabemos por quê.

E depois, para o viajante-escritor, a matéria que se coleta em anotações confusas, no momento bruto durante as experiências, será consultada nos cadernos, em diários de bordo que lançam pistas sobre o que viveu e poderá se transformar em texto. Mas apenas uma parte muito pequena sofre essa conversão, por assim dizer: a maioria dos apontamentos restará em estado de perplexidade. “A perplexidade diante do mistério e do milagre de um mundo governado pelo azar ou por uma vontade, impossível saber por qual dos dois. Envolviam-nos coisas e fenômenos que só podíamos nomear com a linguagem; para além da linguagem não conseguíamos chegar. Sistemas, especulações, estruturas, exegeses racionais e irracionais, poéticas e obscuras… todas as infinitas possibilidades das vinte e seis letras do alfabeto de atirar uma rede de ordem sobre a realidade com o fim de capturá-la, ainda que somente por um instante, estavam condenadas ao fracasso. A perplexidade se mantinha, como desafio, e acaso também como consolo.”