Examinado a História da beleza, do Umberto Eco, parei no capítulo sobre as máquinas — e fui imediatamente transportada, como por um efeito de Madeleine, a uma leitura de anos atrás: Locus Solus, de Raymond Roussel. Esse clássico francês, infelizmente pouco conhecido no Brasil, ocupa um lugar de gênio na minha estante.

Mas devo explicações prévias, porque quem me conhece sabe que detesto aparatos eletrônicos, e a definição de liberdade para mim está numa praia naturista, e não num automóvel. Como então fui me interessar por uma leitura sobre máquinas, a ponto de precisar reler uma obra em que artifícios mecânicos se tornam os principais personagens?

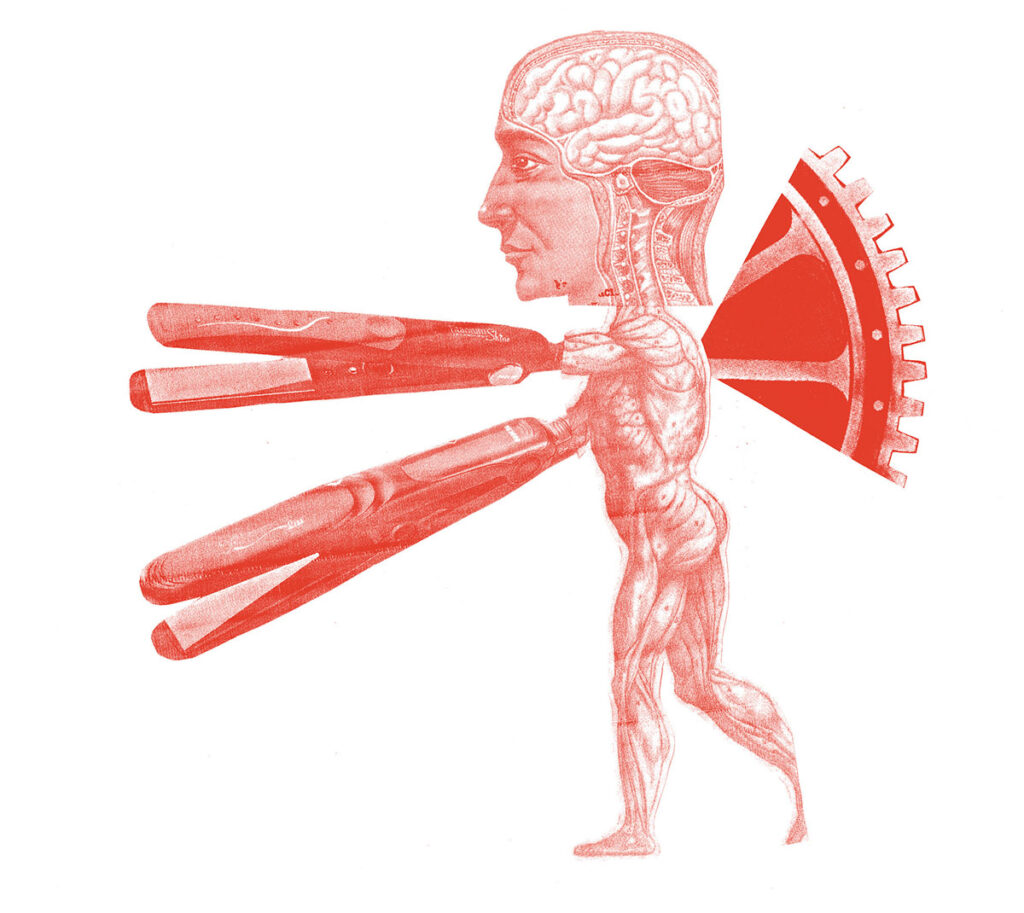

Para começar, o capítulo do Eco já seduz pelo aspecto monstruoso, repleto de mistério, em torno do funcionamento de máquinas complexas: “O mecanismo é oculto, interno, e em todo caso, uma vez ativado, procede por conta própria. O terror em relação a elas nascia porque, multiplicando a força dos órgãos humanos, elas acentuavam-lhe a potência, de modo que a engrenagem oculta que as fazia funcionar resultava lesiva para o corpo (…), e sobretudo porque — visto que atuavam como se fossem coisas vivas — era impossível não ver como viventes os grandes braços do moinho de vento, os dentes das rodas do relógio, os dois olhos ardentes da locomotiva à noite. A máquina parecia, portanto, quase humana ou quase animal, e é neste ‘quase’ que residia a sua monstruosidade”.

No início, a humanidade não associava às máquinas um caráter estético: “Elas eram úteis, mas inquietantes: usufruía-se do resultado que produziam, mas eram vistas como seres vagamente diabólicos, logo, desprovidos do dom da Beleza. A civilização grega conhecia todas as máquinas simples e muitas máquinas complexas, como por exemplo os moinhos d’água; seu conhecimento de aparelhos e mecanismos de uma certa sofisticação é revelado pela prática teatral do deus ex machina. Todavia, a Grécia não fala dessas máquinas. Não se ocupava das máquinas, como também não se ocupava dos escravos. O trabalho que realizavam era físico e servil e, como tal, não era digno de uma reflexão intelectual”.

O prodígio mecânico dos inventos passa a ser ressaltado a partir do século 15. Leonardo da Vinci, em seus desenhos, compraz-se em mostrar as articulações de mecanismos: “Giovanni Fontana o precedera em quase um século. Ele projetava relógios manobrados pela água, pelo vento, pelo fogo e pela terra, que com seu peso natural fluía através da clepsidra, de uma máscara móvel do diabo, de projeções de lanterna mágica, de fontes, pipas, instrumentos musicais, chaves, gazuas, máquinas bélicas, navios, alçapões, pontes levadiças, bombas, moinhos, escadas móveis”.

Progressivamente, a máquina vai sendo associada à produção de efeitos estéticos, sendo usada para produzir “teatros” ou soluções arquitetônicas surpreendentes, “como jardins animados por fontes milagrosas, daqueles de Francisco I de Medici até os projetados por Salomon de Caus para o Hortus Palatinus de Heidelberg”. É nessa linha que podemos entender as maravilhas descritas por Raymond Roussel no seu Locus Solus.

Em interessante artigo a respeito do livro, Renata Lopes Araujo comenta como as máquinas descritas por Roussel são “potenciais”, isto é, suscitam nos leitores uma impressão de veracidade e de possibilidade: “Essa impressão é gerada não apenas através da ‘circularidade’ da linguagem rousseliana que apresenta os fenômenos e os explica, ou por meio de descrições exaustivas e explicações detalhadas, mas principalmente através de sua organização eficaz no texto”. Trago desta pesquisadora o melhor resumo que se poderia fazer para Locus Solus:

“O narrador, acompanhado por um seleto grupo de pessoas, é convidado a passar um dia em Locus Solus, uma propriedade situada nos arredores de Paris. O anfitrião, um renomado cientista chamado Martial Canterel, conduz os visitantes através do parque, mostrando e explicando suas invenções e descobertas, entre as quais se destacam um líquido chamado ressurectina, capaz de trazer mortos à vida por um curto espaço de tempo, uma máquina voadora capaz de formar mosaicos com dentes humanos e um enorme diamante cheio de um líquido especial, a acquamicans, dentro do qual dança uma jovem, nada um gato sem pêlos e a cabeça de Danton recobra os movimentos”.

No século 20, vemos o surgimento de máquinas celibatárias, que não têm utilidade. Conforme Eco, “desprovidas de qualquer função ou com funções totalmente absurdas, [são] máquinas de dispêndio, arquiteturas inteiramente consagradas ao desperdício”. Essa proposta, desdobrada no esteio das exaltações futuristas, aponta para o ato de contemplar a máquina, muito mais do usá-la.

Ressalta ainda o estudioso italiano: “Máquinas celibatárias são aquelas inventadas por Raymond Roussel em Impressions d’Afrique. Mas se as máquinas descritas por Roussel ainda produzem efeitos reconhecíveis como, por exemplo, mirabolantes teceduras, aquelas efetivamente construídas como esculturas por artistas como Tinguely não produzem mais que o próprio movimento insensato, e seu único fim é bater ferragens no vazio”.

Eis como chegamos a uma subjacência filosófica à arte cinética…

E no próprio Locus Solus — se quisermos extrair um sentido desse jardim de artifícios —, é possível que a mensagem última tenha um peso niilista. Afinal, não é a nossa vida igualmente assim, uma sequência de repetições que apenas endossa o funcionamento social, exibível?

Entretanto, para além do seu esqueleto estrutural, Locus Solus fornece muito mais que as linhas de uma obra bem arquitetada. A linguagem se integra com a perfeição harmoniosa ao relato: à maneira das máquinas descritas nesse universo, ela jamais derrapa, ou funciona de modo imprevisto, ou quebra. Em épocas de vale-tudo literário, é um alívio seguir um texto tão maturado. Publicado em 1914, ele talvez demonstre como explodimos, desde então, em proeza industrial — mas encolhemos em disciplina artística.

A consciência de Raymond Roussel quanto ao trabalho que produzia fica bem clara em Comment j’ai écrit certains de mes livres, publicado postumamente em 1935. A autoexegese aparece justificada porque “o procedimento especial” utilizado por Roussel poderia servir a escritores do futuro. O autor, assim, detalha como inicia o processo de criação com um trocadilho de base para explorar possibilidades de jogo linguístico que logo disparam acontecimentos. A partir do manejo e recombinação de palavras, surgiam “equações de fatos”, conforme uma expressão empregada por Robert de Montesquiou em análise dos livros de Roussel. Os desdobramentos do enredo deviam, então, ser resolvidos logicamente (grifo do autor).

Tal método, bastante associado à exploração do acaso surrealista, também lembra a profunda aplicação dos membros do Oulipo aos seus desafios técnicos. Sua eficácia parece incontestável — a não ser por trechos que, pulsantes de ironia, sugerem que o leitor pode estar diante de uma brincadeira, e não de um guia literário. Veja-se por exemplo esta passagem, que traduzo:

“Gostaria de assinalar aqui uma curiosa crise que tive aos dezenove anos, enquanto escrevia Doublure. Durante alguns meses experimentei uma sensação de glória universal de uma intensidade extraordinária. O doutor Pierre Janet, que me tratou durante longos anos, fez uma descrição dessa crise no primeiro volume da sua obra De l’Angoisse à l’Extase (páginas 132 e seguintes); ele me designou sob o nome de Martial, escolhido por causa do Marhal Canterel de Locus Solus”.

Ao final, Roussel também expõe seu trajeto de publicações que passaram despercebidas, bem como as recepções escandalosas de suas peças teatrais, quando foi acusado de louco e mistificador em praticamente todas as montagens. Com um saldo de incompreensão majoritária por parte do público e algumas reportagens “detestáveis”, não se pode acusar o seu método da autopromoção que tanto vemos hoje. O confessionalismo do desfecho nos traz justamente o contrário de um “resultado garantido”: “Eu não conheci verdadeiramente a sensação de sucesso a não ser quando cantava, acompanhando-me ao piano, e sobretudo quando fazia imitações de atores ou pessoas conhecidas. Aqui, ao menos, o sucesso era enorme e unânime”.

Um processo criador que segue construções a partir de trocadilhos, trabalhando com uma lógica implacável, seria de fato tudo, menos popular — porque não é fácil segui-lo. E, além disso, a explicação da gênese de livros como Impressions d’Afrique e Locus Solus naturalmente não esgota, num passo a passo técnico, a riqueza estilística que eles contêm. É uma explicação, por assim dizer, da máquina criativa, de suas engrenagens — mas a qualidade do texto resultante ainda depende do talento pessoal, este item que nenhuma fórmula consegue apreender.