A edição 195 deste Rascunho trouxe, na seção Inquérito, com Charles Kiefer, um tema que me sensibiliza muito: a opção pelo silêncio. Desde a época em que, para o mestrado, pesquisei a obra de Raduan Nassar — tantas vezes definido como um “ex-critor” —, essa postura me intriga e fascina.

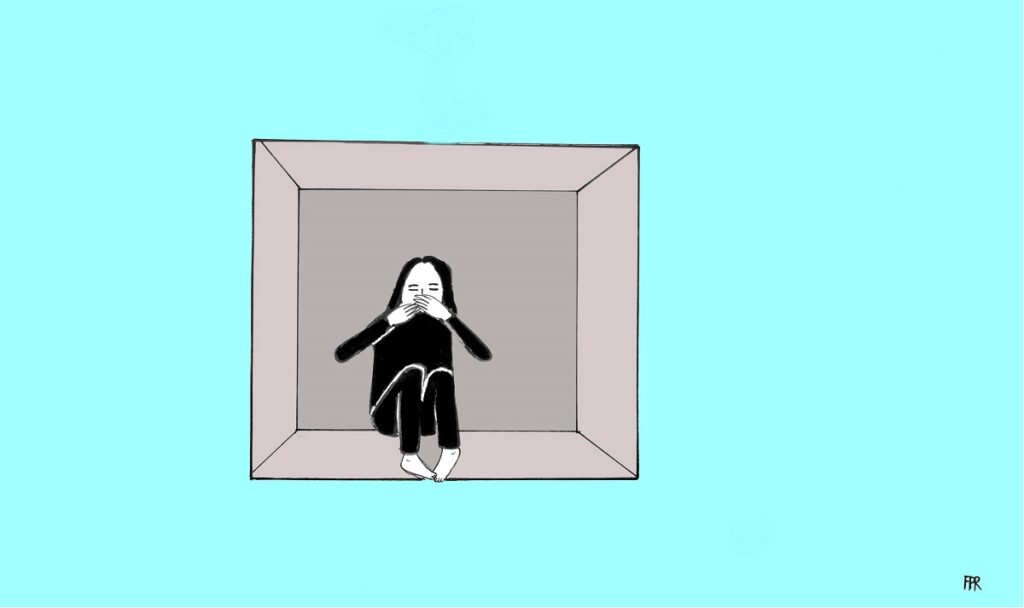

Inicialmente, fui tentada a considerar inviável tal espécie de renúncia. Como um artista, para quem a criação é coisa tão vital, poderia abdicar (e ainda mais, voluntariamente) de sua prática? No imaginário, estes indivíduos me surgiam como discretos rebeldes que, à custa dessa greve, pareciam elaborar algum protesto — contra o mercado? o público? os seus contemporâneos? Não me importava o ideal por trás da decisão: eu achava que essas pessoas amargavam o sacrifício, a sensação de sufocar pelo não-dito, ou não-escrito. Seriam mártires da estética ou, no mínimo, seres infelizes.

O tempo — com variados exemplos — fez com que eu mudasse de juízo.

O silêncio, como escolha, apresentou legitimidade e inúmeras facetas. Não se trata (apenas) de um gesto de recusa: deixar de produzir é também um tipo de resposta e, em última instância, o vazio linguístico pode ser recebido como um texto, implícito ou radicalmente econômico.

A própria literatura se encarrega dos exemplos. Vila-Matas é a figura que logo recordamos, para abordar estes casos; com Bartleby & cia. (e depois, em outros textos) o escritor espanhol explora, em sua ficção, episódios envolvendo “artistas do não”. O mote fornecido pelo livro de Melville, Bartleby, o escrivão, usa como ponto de partida a personalidade de quem prefere a paralisia ao gesto, a imobilidade à ação.

O silêncio derivado dessa circunstância parece ter uma raiz fleumática ou displicente, algo que se encontra em Oblómov, o protagonista eternamente deitado em sua cama. Este romance de Ivan Gontcharóv, publicado em 1859, repercute na obra de Georges Perec, O homem que dorme, de 1967. A preguiça ou indiferença pode ser um dos motivos para essa atitude de persistente repouso.

Confundindo-se com um pessimismo profundo — e oscilando à borda de um estado depressivo —, tal postura parece ecoar o início d’O artista inconfessável, de João Cabral: “Fazer o que seja é inútil/ Não fazer nada é inútil”. Os versos seguintes, porém, elegem “o inútil do fazer” como mais relevante, “porque ele é mais difícil/do que não fazer” e o esforço, em si, já tem valor.

Fernando Pessoa — via Bernardo Soares, no Livro do desassossego — abordou o tema com abundância adverbial: “Mais vale supremamente não agir que agir inutilmente, fragmentariamente, imbastantemente, como a inúmera supérflua maioria inane dos homens”. O orgulho de se destacar da massa, do grosso comum da humanidade, surge como outro motivo para a recusa de agir. O ponto que oscila entre plenitude e pessimismo continua, porém, escorregadio. Em momento adiante, o poeta reflete: “Mas não sei se a definição suprema de todos esses propósitos mortos, até quando conseguidos, deve estar na abdicação extática do Buda, que, ao compreender a vacuidade das coisas, se ergueu do seu êxtase dizendo ‘Já sei tudo’, ou na indiferença demasiado experiente do imperador Severo: ‘omnia fui, nihil expedit — fui tudo, nada vale a pena’”.

Susan Sontag, no ensaio A estética do silêncio, pertencente ao livro A vontade radical, demora-se em ponderações sobre o assunto e admite: “A atitude verdadeiramente séria é a que encara a arte como um ‘meio’ para alguma coisa que talvez só possa ser atingida pelo abandono da arte”.

Desde que o fazer estético pode ser considerado uma libertação, ou até mesmo um exercício de ascetismo, o artista vai se tornando purificado — “de si próprio e, por fim, de sua arte”. A necessidade (que, como tal, sempre revela uma carência, uma fragilidade) é superada pela satisfação. O artista não sofre mais com a inquietação de realizar uma obra; atingiu o sossego, que é mais valioso do que a voz.

Assim observa Sontag: “O silêncio é o último gesto extraterreno do artista: através do silêncio ele se liberta do cativeiro servil face ao mundo, que aparece como patrão, cliente, consumidor, oponente, árbitro e desvirtuador de sua obra”.

Em meio a tanto ruído do mundo, o caminho da contemplação surge como um veio promissor. É nesse sentido que abdicar da arte pode ser o ápice do propósito artístico, o exercício dentro de uma estética ensinando a extrair prazeres do mínimo. Render-se à tentação da mudez é, portanto, uma fase de êxtase, e não de sacrifício, para quem assim procede.

Mas Sontag adverte que essa etapa — como num trajeto de iluminados — tem de ser alcançada tardiamente: “Uma decisão exemplar dessa espécie só pode ser efetuada após o artista ter demonstrado que possui gênio e tê-lo exercido com autoridade. Uma vez suplantados seus pares pelos padrões que reconhece, há apenas um caminho para seu orgulho. Pois ser vítima de ânsia de silêncio é ser, ainda num sentido adicional, superior a todos os demais. Isso sugere que o artista teve a sagacidade de levantar mais indagações que as outras pessoas, e que possui nervos mais fortes e padrões mais elevados de consciência”.

O silêncio, em todas essas colocações, pode ser um sinal de orgulho no ultrapassar a ação (ainda que esta seja original, artística), ou pode, ao contrário, ser despretensioso, derivado de simples letargia. Também é possível que nem dependa de uma escolha do indivíduo, nos casos em que ele se encontra pleno a ponto de perder o anseio por criar. Tal parece ter sido o caso de Charles Kiefer, que em sua entrevista declara: “Como eu vivo hoje em absoluta plenitude, não escrevo mais”.

Sendo múltipla e criativa — embora exteriormente possa soar como uma tendência uniforme e estéril, devido à falta de produtos ou resultados —, a inação guarda o impulso narrativo. Susan Sontag assinala que “a obra de arte eficaz deixa o silêncio em seu rastro”. Numa linha próxima, mas agora pensando no potencial inventivo dessa mudez, arriscamos a afirmação vista pelo outro lado para dizer: o silêncio eficaz deixa um rastro de arte.