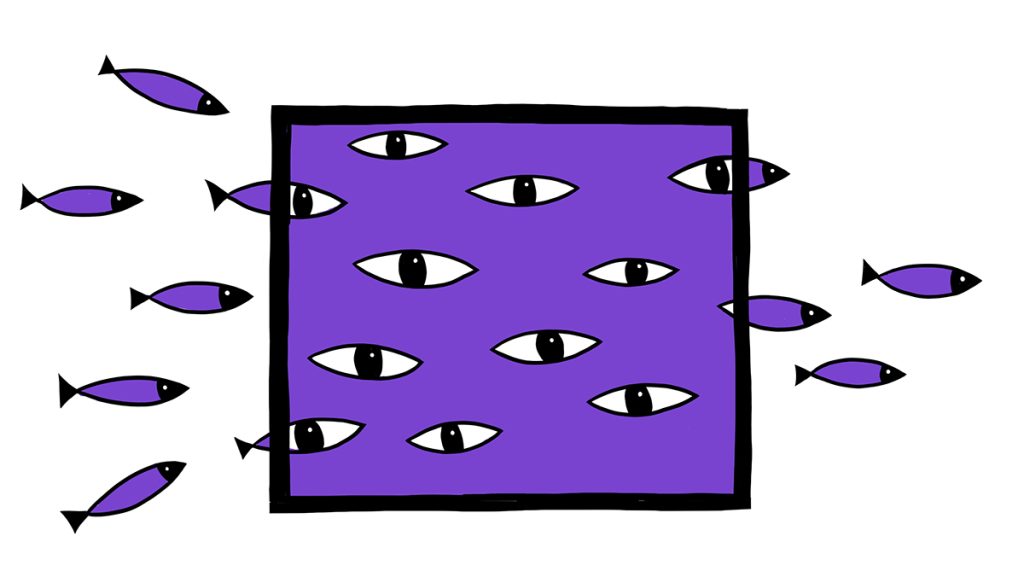

Um exercício de liberdade artística, por mais ousado que seja, costuma esbarrar no limite objetual: há espaços que definem a dimensão da obra, seu tamanho, área de atuação e existência. E, embora extravasamentos aconteçam no sentido receptivo (é imprevisível o quanto uma estética pode reverberar, em sua contemporaneidade ou além), um(a) artista lida sempre com recortes, mais ou menos desagradáveis, porque restritivos. Quanto mais clássica a obra, então, mais ela parece se conformar sem questionamentos à grade imposta para o seu funcionamento: fronteiras se estabelecem com pedestais, nichos, lombadas, palcos… No caso da imagem estática, a moldura surge como um item quase indispensável. Mas não é somente uma estrutura de apoio, um suporte, que ela representa: a moldura vira uma borda para o olhar, e, ao refreá-lo, incomoda.

Talvez para evitar essa sensação, a maioria das pessoas se habitua a percorrer imagens velozmente. Victor Burgin, teórico e artista nascido nos EUA em 1941, comenta a respeito desse fenômeno, no artigo Olhando fotografias, publicado em Thinking photography (Londres, 1982), livro que ele organiza:

Olhar uma fotografia além de um certo período de tempo é procurar uma frustração: a imagem que à primeira vista dava prazer tornou-se pouco a pouco um véu por trás do qual agora desejamos ver. Não é um fato arbitrário que as fotografias sejam dispostas de modo que não olhemos para elas por muito tempo; nós as utilizamos de uma tal maneira que podemos jogar com o ir e vir do nosso comando da cena/(visão) [scene/(seen)]. Um guarda de um museu nacional de arte que seguia os visitantes com um cronômetro verificou que eles dedicavam uma média de dez segundos a cada pintura — mais ou menos a mesma média de duração de uma tomada no cinema clássico de Hollywood. Ficar muito tempo com uma única imagem é arriscar perder o comando imaginário do olhar, abandoná-lo a este outro ausente a quem pertence por direito — a câmera. A imagem então não mais recebe o nosso olhar, reafirmando a nossa centralidade fundadora; ela antes, por assim dizer, evita nossa contemplação, confirmando a sua obediência ao outro.

Como os limites — as margens, os extremos — são ditados pelo(a) autor(a) da obra, inconscientemente buscamos escapar de sua armadilha. Olhar em demasia para uma imagem é se tornar enquadrado por ela, engolido por seu mundo, como certa personagem de Lygia Fagundes Telles, capturada numa tapeçaria… Victor Burgin continua:

O constrangimento que acompanha a contemplação excessivamente demorada de uma fotografia surge de uma consciência do sistema de representação de perspectiva monocular como uma sistemática ilusão. A lente organiza toda informação de acordo com as leis de projeção que localizam o sujeito como ponto geométrico de origem da cena em uma relação imaginária com o espaço real, mas os fatos intrometem-se para desconstrução a reação inicial: o olho/eu [eye/I] não pode se mover dentro do espaço retratado (que se oferece precisamente para tal movimento), ele só pode mover-se de um lado a outro, até os pontos onde ele encontra a moldura. O inevitável reconhecimento pelo sujeito das regras da moldura pode, todavia, ser adiado por meio de várias estratégias, que incluem dispositivos ‘de composição’ para desviar o olho da margem de enquadramento. A “boa composição” pode, portanto, ser nada mais nada menos que um conjunto de dispositivos para prolongar nosso comando imaginário do ponto de vista, nossa auto-afirmação; um dispositivo para retardar o reconhecimento da autonomia da moldura, e a autoridade do outro que ela significa. A “composição” (e de fato o interminável discurso sobre a composição — criticismo formalista) é, portanto, um meio de prolongar a força imaginária da fotografia, o seu poder real de agradar, e pode ser nisso que ela sobrevive há tanto tempo, dentro de uma variedade de racionalizações, como um critério de valor na arte visual de modo geral.

Eis aqui uma reflexão importante: algumas técnicas de composição “prendem” mais a atenção justamente porque disfarçam as fronteiras do enquadramento, ou da moldura. Em vez de apontar para as divisas da imagem, os lugares onde ela termina, determinadas estratégias simulam a sua infinitude, numa espécie de ramificação para dentro da cena, do texto visual. Desfoques, escurecimento das bordas, trabalho intenso com contrastes ou profundidades são modos de fazer o olho “trabalhar” no interno da imagem, tentando resolver dúvidas, comparar as áreas visuais — esquecendo, assim, os limites instaurados. A operação é semelhante à do final aberto na literatura: o leitor se encarrega de completar algo e, com isso, sente que o texto continua se processando. O texto resolvido por inteiro esgota a própria mensagem e, com isso, torna-se irrelevante. Tal princípio serve para qualquer linguagem.

Há um valioso livro de Victor Stoichita, L’instauration du tableau (1999), que desenvolve um debate sobre enquadramentos, principalmente na pintura, para quem se interessa pelo assunto. Por enquanto, deixamos somente mais um trampolim reflexivo, a respeito de como, afinal, toda iniciativa de classificar, de fechar as definições dentro de uma categoria (de gênero, estética, materialidade) traz aborrecimentos. Limites são coisas antipáticas não apenas para um criador, que se vê constrangido a operar dentro de protótipos favorecidos pelo mercado ou pela tradição, mas igualmente para o receptor da obra, que recebe “mais do mesmo”. Em última instância, mecanismos rígidos de definição, onde quer que surjam, podem ter valor didático ou institucional — mas são um verdadeiro anticlímax no processo artístico.