Roberto Bolaño, na segunda parte de 2666 — a parte de Amalfitano —, põe seu personagem para pendurar um tratado de geometria num varal, reprisando o gesto de Duchamp, e explica que o tal ready made foi um “presente de casamento” que o artista deu à sua irmã e que consistia numas instruções “para pendurar um tratado de geometria na janela do seu apartamento e prendê-lo com um barbante, para que o vento pudesse folhear o livro, escolher os problemas, virar as páginas e arrancá-las”. Após citar um fragmento à página 238 da biografia escrita por Calvin Tomkins, ressalta Bolaño que este foi o único exemplo de ready made que Duchamp teria produzido durante sua estada em Buenos Aires — e complementa: “Se bem que sua vida inteira fosse um ready made, que é uma forma de apaziguar o destino e ao mesmo tempo enviar sinais de alarme”.

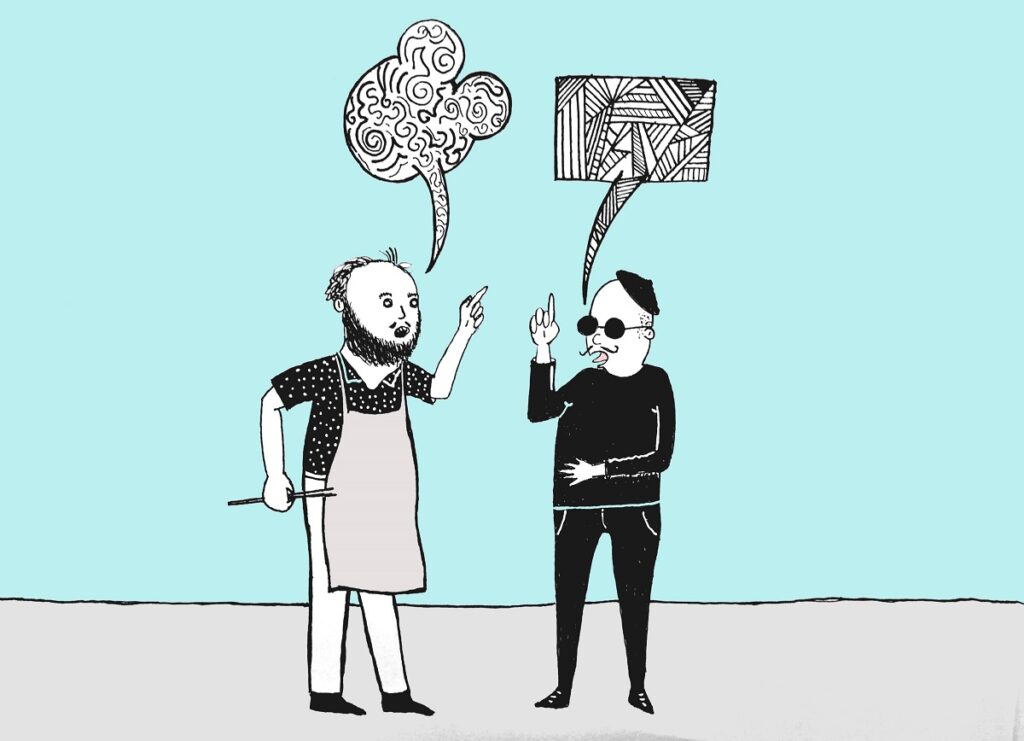

Já ouvimos exaustivamente falar em como a Fonte de Marcel tornou-se peça propulsora não só de inúmeras discussões sobre a natureza da arte, do pós-moderno e das tendências performáticas e conceituais. Mas agora, com essa ideia de a vida inteira de Duchamp ser um ready made (afirmação que não estou muito certa de haver compreendido), ponho-me a pensar em outros caminhos. Pois será que a mera atitude ousada (ou criativa), de desafio às convenções, pode ser tomada como atividade artística? E, dentro dessa perspectiva, a própria existência de um artista — supondo-se que, como tal, este indivíduo esteja mais ou menos num eixo de constante criatividade — seria um tipo de obra?

A arte enquanto vida parece ser o caminho natural de todos os que escolhem este ofício. Entregar-se a uma rotina até certo ponto errante — ou a uma antirrotina, na medida em que ela supõe muito mais sobressalto que certeza —, seguir os caprichos da intuição a ponto de transformá-la num método, sofrer com dúvidas que passam ao largo das preocupações comuns… tudo isso é parte do exercício estético. Para além do domínio de uma técnica, o artista é um inquieto e um angustiado; é o sujeito que está à margem, em situação paratópica, conforme definiu Maingueneau.

Mas outra coisa é entender a vida enquanto arte — ou seja, em última instância, compreender o próprio fato de estar vivo como uma interferência no mundo, um conjunto de performances ou intervenções sociais. Tal afirmação começou a ser discutida com força nos anos 1960, a partir do grupo Fluxus. Seus integrantes não por acaso foram influenciados pelo Dadaísmo e pelo citado Duchamp, tendo também sofrido o especial impacto das aulas de música experimental de John Cage: toda uma proposta de desconstrução — que inspira a ideia de que qualquer pessoa pode fazer arte — serve de eixo para estas experiências.

Óbvio que se pode polemizar sobre a aparente aleatoriedade ou sobre as “soluções gratuitas” nascidas a partir de então. A arte conceitual, por abolir uma execução física para seus projetos — por existir e se validar meramente no projeto, ideia ou conceito — atinge um extremo de dissolução. Movimentos, sons e literatura transitam, escorregadios: basta pegarmos, por exemplo, as instruções de Yoko Ono em Uma peça para orquestra, que integra a obra Grapefruit:

Conte todas as estrelas da noite

de memória.

A peça finaliza quando todos os membros

da orquestra terminam de contar estrelas,

ou quando amanhece.

Pode ser feito com janelas em vez

de estrelas.

Outras instruções de Yoko Ono — como “Grave o som de uma pedra envelhecendo” — mostravam que a arte não se contentava com o possível ou realizável, se é que algum dia o fez. A sua Pintura para o vento podia ser bem semelhante ao ready made do tratado de geometria no varal, embora a proposta fosse fazer um buraco numa sacola cheia de sementes e pendurá-la onde houvesse vento. Chegamos a um ponto drástico, em que parecemos simplesmente mergulhar no puro estado poético, das fabulações mentais. Há, inclusive, não somente certa memória de estranhamento literário presente nesta arte, como também se vê o lado contrário, da presença conceitual em alguns textos da literatura feita hoje (penso, por exemplo, em Matilde Campilho).

Entretanto a vida enquanto arte, em sua maioria, transcende a instrução, o texto, o suporte. Está sobretudo vazada em happenings, onde a apropriação do real se converte em obra. O detalhe é que, por mais que a realidade faça parte dos procedimentos de preparo e até ilusionismo que circundam estas experiências, não é qualquer extrato da vida que alcança status de arte.

Há que pensar no experimento como um tipo de ritual, algo específico ocorrendo com uma durabilidade e local pré-determinados. Lefebvre, com sua noção de “espace vécu” ligada aos espaços de representação através do uso simbólico de objetos, já sugeria que a vida — semiotizada, e somente desta forma — consegue alcançar uma categoria ficcional. Em Fortaleza, lembro os atos de um artista como Wellington Oliveira Jr. — com as atividades do Projeto Balbucio e, particularmente, com o ciclo A Paideia de Tutunho. Os acontecimentos biográficos viram alavancas de processos estéticos, mas o seu mérito se restringe a isso: ao trampolim, o disparo. O percurso da obra, ou o seu efeito, sempre circula em meio a surpresas.

Ao cabo de qualquer circunstância, o que importa mesmo é o rendimento interpretativo que damos a esse caminho. Retirando-se a arte da vida, resta somente um opaco percurso: afinal, do ventre ao verme, eis a rota que (como dizia Beauvoir) todos seguimos de maneira inevitável.