22.11.2011

Saio para me reunir com Manolo Graña, genro de Carlos Drummond de Andrade, que está hospedado naquele histórico endereço do poeta — Rua Conselheiro Lafaiete, 60, Copacabana. Por coincidência estou usando uma camiseta — Desvendando um claro enigma, anúncio de uma grande exposição sobre CDA em Curitiba (março 2012) da qual, Marina e eu, seremos curadores. Passo em frente ao Complexo Rubem Braga, em frente ao apartamento do cronista capixaba, e lembranças caem cronicamente. Passo junto à rua Canning onde morava Fernando Sabino, vejo nosso encontro desmarcado. Na Bulhões de Carvalho retornam a figura do sociólogo Guerreiro Ramos, um jantar, conversas. Caminho no passado. Mais adiante, o escritório do Millôr Fernandes, em coma há meses: não deve estar achando nenhuma graça.

O porteiro de Drummond é o mesmo desde 1968. Lembro-lhe que estive ali a primeira vez em 1967 quando fazia a tese: Drummond: o gauche no tempo. Começo a conversar com o porteiro perguntando se já deu muita entrevista sobre o poeta. Diz que não, porque diante de microfones fica mudo.

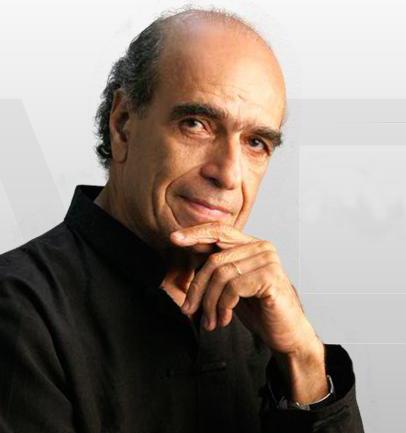

Na porta do apartamento uma reprodução de um profeta de Aleijadinho e uma carranca do São Francisco. A sala, antes austera, virou um parque de diversões do neto Miguel. Manolo me espera, de bermuda, a mesa cheia de papéis. Continua trabalhando como um mouro enquanto não faz 100 anos. Repassamos os quatro cantos finais de A grande fala do índio guarani, que deve sair pela editora El Copista. Na sua generosidade traduziu-me não só o volumoso Barroco do quadrado à elipse, mas vários poemas e ensaios. E mais um livro de contos de fadas de Marina.

Enquanto ele me fala de seus planos, dois retratos de Portinari nos olham. Um é o de um preto, outro do próprio Drummond. Tiro uma foto com Manolo. Ela saca de uma câmara e tira duas da gente. Está terminando o ensaio: Letras de tango como fator de decadência da Argentina. E cita um tango que começa: “No vayas al puerto”, pois quem lá vai tem que trabalhar. Digo a ele que esse louvor ao ócio e malandragem está também na música brasileira até os anos 60, tipo Renato Teixeira (“Não quero outra vida pescando no rio de Jereré/ Se compro na feira/ feijão rapadura/ pra que trabalhar?”).

Na mesa uma enciclopédia de erotismo. Manolo tem uma das maiores e melhores bibliotecas sobre isso. Certa vez tentei achar um comprador para ela. Falei até com o José Mindlin. Manolo e eu fizemos um seminário juntos há 20 anos e ele falou sobre o erotismo em Drummond. Mostra-me seu livro inédito: Poesia do amor imaginário, e diz que instalou em Córdoba um “Tribunal do amor” aos moldes do “amor cortês” no século 12 na Provence. Está muito triste com a situação da Argentina. Escreve um ensaio sobre Borges. A Companhia das Letras vai publicar seu livro borgeano sobre A literatura Hede — um povo e uma literatura que ele inventou.

Manolo insiste que eu vá ao escritório de Drummond, onde estive com o poeta algumas vezes. Olho a estante, a mesa. Os livros estão indo pro Instituto Moreira Salles. Num fichário organizado, todos os livros que havia na biblioteca. O ano 2012 vai ser uma loucura drummoniana: 25 aos de sua morte.

Na saída reencontro o porteiro, sempre simpático. Conversamos. E ele me conta coisas. Sua mulher trabalhou para Drummond nos últimos seis anos de vida do poeta. Seu João era o guardião da privacidade dele.

Contou-me estórias. De como certos leitores ficavam lá em baixo esperando o poeta, se escondiam na garagem com medo dele. Foi contando. E eu ouvindo…