É um desafio, com certeza um angustiante desafio, vencer a marca da segunda obra literária, sobretudo depois de um primeiro lançamento celebrado e destacado. Este pede, pelo menos, o depoimento de grandes autores que atravessaram esse momento, exigindo de si as mesmas qualidades e os mesmos destaques do primeiro momento ressaltados pelos críticos e pelos comentaristas.

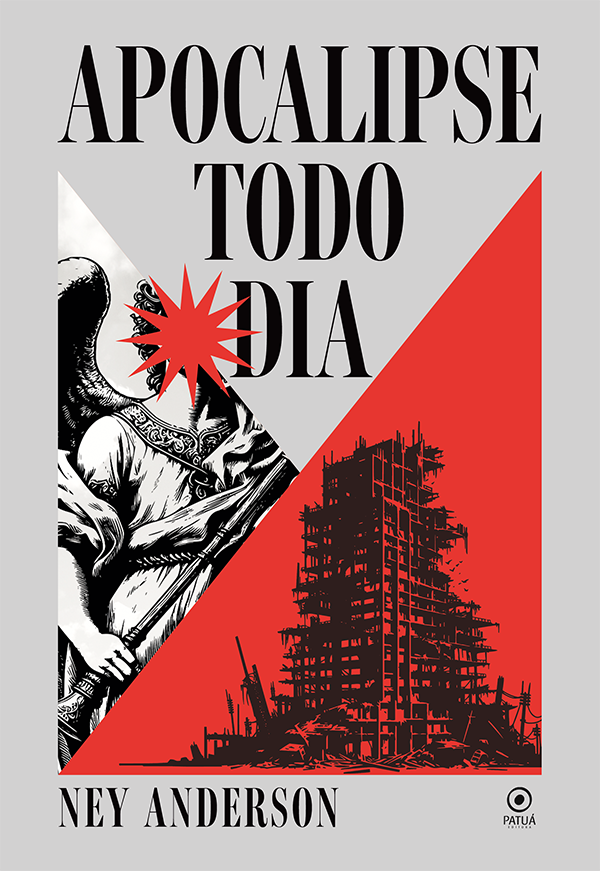

Escrevo tudo isto para afirmar, de forma veemente, que o pernambucano Ney Anderson acaba de vencer esse desafio depois da publicação da primeira obra, O espetáculo da ausência, com o rito inicial dos elogios e exaltações. Apocalipse todo dia, assim como a primeira obra, traz, de imediato, prefácio do já clássico Marcelino Freire, na primeira orelha, consagrando o Recife como cenário de suas cruéis narrativas: “Histórias que se passam pelas ruas da cidade. Da Rua ao Hospício à Rua das Calçadas. Em casarões ou em ruínas macabras. À beira-mar ou ao redor do Rio Capibaribe. Tudo é matar ou morrer. Eita danado!”. E define com acerto: “Ney, neste novo livro, constrói seu assombroso universo a partir da suspensão. Digo: na surdina. Nas entrelinhas. Nos velórios (tantos) onde murcham flores artificiais. O autor vai lá, fundo”.

Assim, define este mundo sombrio, onde habitam as dores do universo e por onde escorre o sangue impuro da humanidade, cercado de gritos e de gemidos, sem salvação; onde habitam os mortos insepultos, jogados no chão da rua, chão do mundo, nos esgotos, nos escarros; na lágrima de quem nunca mais volta a chorar, secos os olhos, secos os cílios, secas as pestanas; num mundo onde é proibida a paixão; num mundo onde as balas zunem de espanto e de tristeza. E de agonia pelos mortos de fome, de pranto e de agonia em cada guerra.

Enfim, de Ney pode-se dizer o mesmo que Baudelaire disse de Edgar Allan Poe: que sua obra não admite “choramingas enervantes”.