As pequenas e constantes paralisias que o mundo contemporâneo nos empurra diariamente, na esteira de invenções que já acontecem há séculos e que, pouco a pouco ou vertiginosamente, nos venderam a ideia e a ambição de que tudo pode ser feito de maneira mais fácil e mais rápida, tornou-se algo avassalador no universo dos bits e bytes que vivemos no século 21.

Facilitar o ato de fazer as coisas é uma de nossas obsessões mais visíveis, desde o comezinho ato de termos controles remotos para todos os tipos de gadgets até as centenas de “técnicas facilitadoras para ler mil páginas em 30 minutos”. E tudo isso se alia à ilusão de que estamos ganhando tempo. O resultado mais visível disso tudo é que as casas se enchem de quinquilharias e nossas mentes acumulam ansiedades insolúveis por fazer ainda mais rápido aquilo que sempre fizemos bem.

Um resultado desse cenário contemporâneo, que não me parece tão perceptível, é não percebermos que estamos sendo condicionados a trafegar na contramão de algo que seguramente distingue os seres vivos: a mobilidade, o movimento perpétuo do físico, da mente, das emoções, que só se extinguem com a morte, não por acaso sempre retratada como “um corpo inerte” em textos literários.

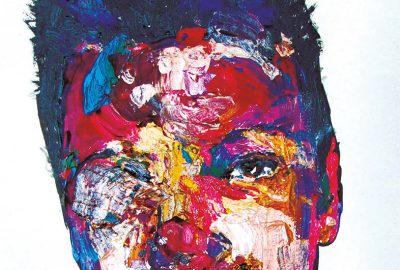

Vi surgir a fagulha dessa ideia de que estamos sendo condicionados a abandonar a mobilidade vivenciando o oposto disso, ao esperar, ansioso, mais um reencontro com minha neta à saída da creche. Nós, avós, a encontramos poucas vezes ao ano porque moramos a milhares de quilômetros dela. A surpresa de nos ver provocou o que sempre acontece nesses momentos: os olhos brilham, os sorrisos explodem, o coração acelera, as pernas se movem rápido e os braços se abrem para o abraço apertado e cheio de afeto num encontro que os movimentos do corpo e da emoção são os protagonistas. Respiração profunda, vozes alteradas, lágrimas furtivas, abraços que se repetem, falas entrecortadas, olhos que não se desgrudam. É a vida em movimento que se revela em um momento de júbilo por existirmos, estarmos juntos, nos amarmos, nos compartilharmos enquanto seres humanos que anseiam, antes de tudo, a sermos felizes e plenos com e nos outros.

A vida pulsa, ao contrário do corpo inerte, adjetivo que os dicionários classificam como “desprovido de movimento, que não dá sinal de vida; imóvel, inanimado”. E que também descrevem no sentido figurado como “carente de energia física ou moral; abatido, apático, prostrado”. Ou seja, tudo que nos leva ao não movimento visa nos imobilizar, conter, física ou espiritualmente.

Meu incômodo se acentua quando observo um jogo de poder e manipulação do real em que literalmente nos vendem de maneira objetiva e subjetiva a ideia da imobilidade como algo inexorável perante os poderosos do mundo.

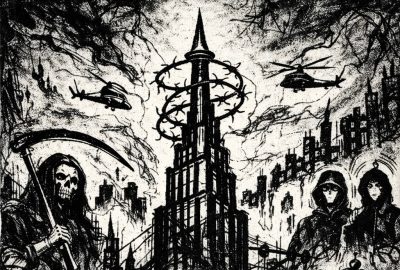

Frente às evidências das desigualdades, das injustiças, das iniquidades estruturais, o 1% que detém o poder econômico e político-militar está fabricando celeremente sociedades inteiras onde a imobilidade precisa imperar na forma de inapetência pela participação social e política; de fomento ao descrédito em relação às possibilidades virtuosas do fazer coletivo; na articulação de ações estruturadas de anticidadania e de destruição de Estados democráticos pregando a necropolítica. E quando tudo isso não basta para conter a mobilidade dos “de baixo”, as guerras surgem para a devida manutenção do poder e para tornar a encher os cofres do capitalismo destrutivo.

A questão que se coloca é saber até que ponto um projeto de “imobilidade” pode realmente acontecer quando se trata de seres humanos, mesmo em períodos de dominação complexa e sofisticada que estamos vivendo.

Entre outras óticas de análise, a filosofia sempre tratou desse tema. O conceito de movimento está nas origens da filosofia ocidental e sempre esteve intrinsicamente ligado à vida, embora a interpretação tenha sido modificada no decorrer dos tempos. De Heráclito e sua conhecida perspectiva de que “tudo flui”, “tudo muda”, chegamos a Aristóteles e sua definição de movimento (kinēsis) como a “atualização do que está em potência enquanto está em potência”, ou seja, movimento é o processo de passar de um estado de potencialidade para um estado de atualidade. No prosseguir da história da filosofia, a modernidade retrabalhou o conceito com Descartes, Newton e a filosofia idealista de Hegel, chegando finalmente à Fenomenologia de Husserl e Merleau-Ponty que se reconecta com a ideia de que o movimento nos seres vivos não é meramente mecânico. É um movimento autônomo, intencional e expressivo. Um ser vivo não apenas “se move”, mas “age” no mundo, buscando seus fins, adaptando-se e interagindo. A capacidade de autopoiese (autocriação e automanutenção) e a capacidade de resposta a estímulos (irritabilidade, sensibilidade) são formas de movimento que diferenciam radicalmente os seres vivos de objetos inanimados. O movimento do ser vivo é imanente, teleológico (orientado a fins, como a sobrevivência e a reprodução), e reflete uma organização interna complexa e dinâmica.

Em suma, desde a oposição entre o fluxo constante e a imutabilidade até a complexa dança entre potência e ato, e a fusão de corpo e consciência, o movimento permanece um conceito vital. Nos seres vivos, ele transcende a mera mudança de lugar para se tornar a própria manifestação da vida em sua capacidade de auto-organização, adaptação e expressão de sua existência no mundo.

Analiso com esperançar esses ensinamentos da história da filosofia e procuro encontrá-los nas práticas exercidas pelos inúmeros grupos de ativistas pela formação de leitores que me encorajam e me animam. E percebo, espero que com razão, que o 1% está jogando um jogo perdido para eles. Nós continuaremos a nos mover, a provocar imprevistos, a contraditar o previsível, a lidar criativamente com situações-limite.

Não preciso procurar exemplos desses movimentos longe de meu círculo mais próximo. O Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac), organização social que atua desde 1981, realiza há anos um trabalho multidimensional em Parelheiros que se tornou uma referência internacional ao unir meio ambiente, cuidados com a comunidade, educomunicação, empreendedorismo social e literatura em atividades nas quais a comunidade é agente, protagonista e principal fator determinante das ações. Está em andamento o projeto Contra o racismo, eu planto, contra o racismo eu leio, que propõe o plantio de 10.639 árvores em Parelheiros, em um terreno doado ao Ibeac e à Cooperativa Agroecológica dos Produtores Rurais e de Água Limpa da Região Sul de São Paulo. O número faz referência à Lei 10.639/2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos, incorporando a pauta da leitura de obras de autoria negra e indígena abordando temas raciais, étnicos e de justiça climática. Puro movimento vital: ecologia, antirracismo, literatura.

Do Ibeac, penso no esforço institucional do MinC e do MEC que começa a dar frutos com o movimento de construção do novo PNLL (Plano Nacional do Livro e Leitura) decenal, mandatado pela Lei da PNLE. É a possibilidade de se incentivar institucionalmente, e organizar, os milhares de movimentos pela formação de leitores no Brasil e voltarmos a ter uma política pública consistente nessa área fundamental e estratégica para o desenvolvimento sustentável e a democracia brasileira.

Se continuamos a nos mover e se o movimento é inerente à humanidade, não basta, porém, deixá-lo acontecer qual mão invisível, é preciso atuar nele. No universo da formação de leitores, essa atuação tem parâmetros que buscam a mediação e a qualidade, como nos ensina Maria Teresa Andruetto, em A leitura, outra revolução:

Não creio em livros nem em literatura fora dos leitores; para que um livro não seja, para uma criança ou para um adulto, um objeto inerte, mas um artefato que interroga, interpela e se aprofunda em nossa condição de vida, essa criança ou esse adulto deve se converter em leitor. Onde houver um leitor, houve antes outros leitores, uma família, um professor, um bibliotecário, uma escola, outros que estenderam pontes. Nossos esforços devem se voltar à construção e à qualidade dessas pontes.