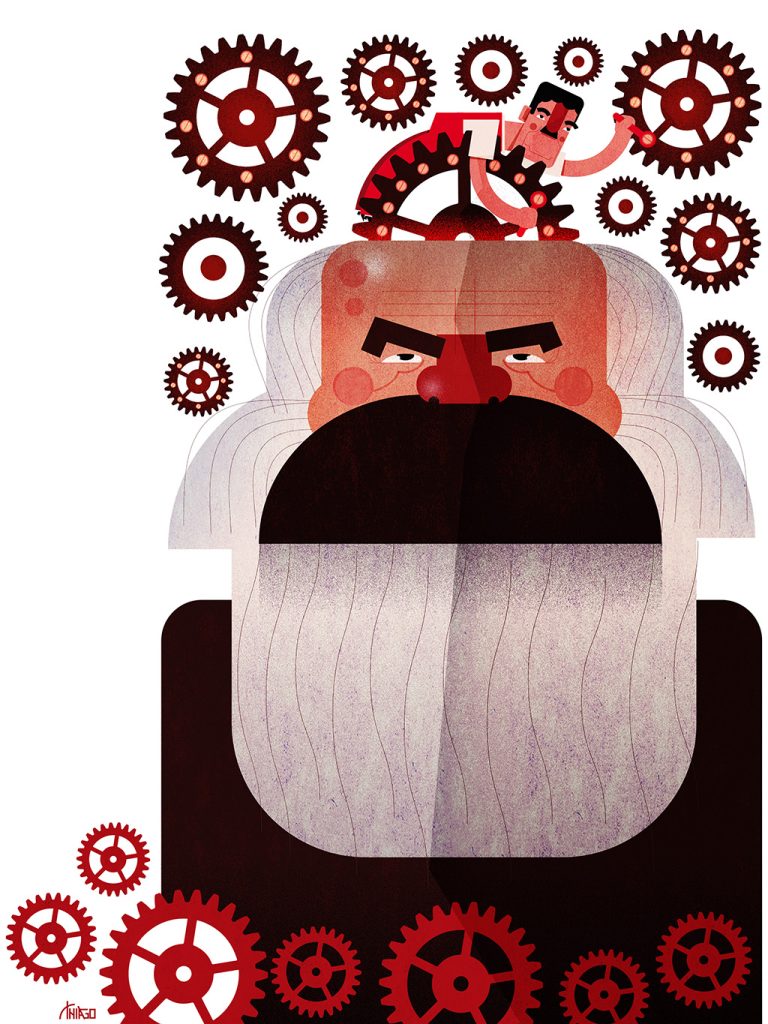

A ideia de “contradição em movimento” está no princípio da dialética marxista, quando o temido filósofo do século 19 formulou que os conflitos e tensões inerentes a um sistema (como o embate entre capital e trabalho no capitalismo) são a verdadeira força impulsionadora da história. Em vez de paralisar, esses antagonismos geram mudança contínua, levando à evolução das estruturas sociais e ao surgimento de novas formas. É a ideia de que a história avança através de seus próprios opostos interligados.

Absorvi esse conceito há mais anos do que desejaria lembrar e o considero uma ferramenta poderosa para o melhor entendimento das coisas terríveis que os seres ditos racionais realizam neste sofrido planeta. De certa forma, e em pequena medida, há também um certo conforto para as nossas cada vez mais frequentes ansiedades provocadas pelos absurdos que a política, transformada com muita constância em barbárie, tem nos proporcionado nessa primeira quadra do século 21. Os embates de antagonismos, ao final, não são paralisantes, mas movimentam, criam, fazem o mundo se transformar. E, enquanto estivermos em movimento, penso eu, há sempre a possibilidade da superação.

Esse antigo conceito me veio à mente ao receber um recorte de jornal enviado pela embaixadora do Brasil em Ruanda, África, Irene Vida Gala. Amigos há muitos anos, desde que ela abriu as portas do Itamaraty, em 2003, para as editoras universitárias brasileiras fazerem uma memorável feira do livro universitário em Maputo, Moçambique, sempre trocamos informações e conversamos sobre temas de interesse mútuo, como os livros, seus autores e as leituras.

A última mensagem virtual que me enviou de Kigali carregava um recorte do jornal ruandês The New Times do dia 7 de outubro. A matéria jornalística trata do recém-encerrado Festival Internacional Livros e Artes e ressalta que “o evento foi projetado especificamente para celebrar e elevar a literatura e as publicações como principais impulsionadores do desenvolvimento nacional de Ruanda”.

Reafirmando essa conclusão, segue-se o depoimento do secretário permanente do Ministério da Juventude e Artes, Olivier Ngabo, que afirma que “o evento é mais do que uma celebração da cultura, mas também um reconhecimento do papel central que livros, publicações e contações de histórias desempenham na construção do conhecimento, na preservação do patrimônio e na criação de oportunidades para gerações futuras”. Termina afirmando que “os livros continuam sendo a pedra angular da expressão cultural. Eles registram nosso passado, iluminam nosso presente e despertam visões para o futuro”.

Nessa conjuntura que vivemos, em que os genocídios são transmitidos via satélite, como a barbárie impetrada em Gaza, soou-me muito forte a informação de que, em Ruanda, o livro e a leitura estejam sendo considerados impulsionadores do desenvolvimento e acolhidos como instrumentos de transformação. Afinal, há 31 anos, e sob o olhar covarde da comunidade internacional, Ruanda foi protagonista de uma guerra civil genocida que ceifou a vida de cerca de 1 milhão de pessoas em 60 dias de matança. Nada mais distante — ou contraditório — do que se mostrou neste evento de setembro último, que festejou livros e artes.

Tudo leva a crer que o movimento da história, nesses 31 anos, seguiu contando com coragem essa tragédia, que para mim chegou pelos jornais quando ocorria e depois, com força literária ímpar e inesquecível, na escrita da ruandesa Scholastique Mukasonga, em seu magistral A mulher de pés descalços, editado pela Nós (2017).

A personagem central de Scholastique é sua mãe, uma das vítimas trucidadas pelo genocídio. Sempre pedira às filhas que, quando morresse, queria que seu corpo fosse coberto. Sem ter quem a cobrisse após o massacre, a mulher de pés descalços foi postumamente coberta pela força das palavras de sua filha escritora: “Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo, e tenho apenas palavras — palavras de uma língua que você não entendia — para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha com minhas pobres palavras e com minhas frases, na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha de seu corpo ausente.” Dor crua em palavras que nos tocam fundo e passam a fazer parte da nossa sensibilidade resiliente.

O depoimento de outra escritora ruandesa no festival, Yolande Mukagasana, que também escreve sobre o genocídio, transmitindo sua experiência pessoal, vai ao encontro do que parece ser uma comunidade que, ao se recusar a esquecer, se fortalece. Yolande afirma ao jornal a necessidade de se estabelecer a verdade que não pode ser apagada: “Meu propósito fundamental é educar a geração mais jovem sobre essa história, garantindo a transferência deste conhecimento para todas as gerações futuras”.

Transmitir, educar, difundir as histórias das iniquidades, das violências, dos esmagamentos de corpos e almas acompanha muitas gerações de escritores, ensaístas e professores, chegando aos pais e irmãos que, como Scholastique Mukasonga, não conseguiram cobrir o corpo de seus entes queridos devorados pelo ódio das ditaduras, dos genocídios e dos arbítrios autocráticos que parecem nunca ter fim.

E fazemos tudo isso por intermédio das palavras, das oralidades, dos teatros da vida, das literaturas, das escritas que escapam das censuras dos que odeiam a verdade e a história.

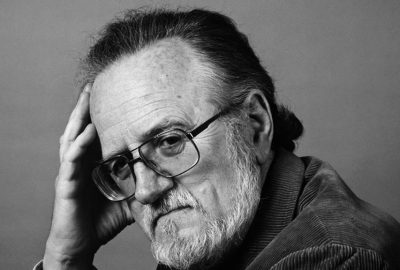

Para muitos de minha geração é impossível escrever sobre isso e não voltar a buscar na estante um livro que também está impregnado em mim. Refiro-me a Retrato calado, de Luiz Roberto Salinas Fortes (Cosac Naify, 2012), de quem fui aluno nos barracos da FFLCH-USP nos anos 1970. Morto por um infarto aos 50 anos, Salinas foi preso e torturado pelos militares de 1964 e escreveu sobre essa odiosa experiência nesse livro, em que prenuncia que o mal que lhe infligiram seria provavelmente a causa de sua morte. E, como assinala Marilena Chauí no prefácio e Antonio Candido no posfácio, ele se sentiu no “dever de expor o que aconteceu a tantos, transbordando a sua singularidade para exprimir o destino de outros. O que sofreu, muitos sofreram, e quem sabe sofrerão…”.

Nas palavras de Salinas: “Daí a necessidade do registro rigoroso da experiência, […] da sua transcrição literária. Contra a ficção do Gênio Maligno oficial, impõe-se o minucioso relato histórico, e é da boa mira nesse alvo que depende o rigor do discurso”.

Os que me acompanham nessas leituras compartilhadas sabem de minha defesa intransigente pela formação de leitores e leitoras. Da leitura e da escrita como direito humano às boas consequências de uma formação desde a primeira infância para todos, já escrevi aqui várias argumentações e histórias. A elas acrescento também esse olhar de que o acesso à leitura e à literatura, em políticas públicas inclusivas, é uma ferramenta de reparação histórica e de empoderamento.

Ao ter acesso à educação e à cultura, os indivíduos ou os grupos sociais podem narrar suas próprias histórias e ter suas vozes ouvidas. A literatura, ao dar visibilidade a essas experiências, contribui para desconstruir preconceitos e promover uma sociedade mais equitativa.

Pensar a leitura como política é, portanto, uma reflexão estratégica e prioritária. As políticas de leitura não devem ser vistas como programas isolados, mas como um pilar fundamental para enfrentar os desafios de uma sociedade em crise. Em uma era de conflitos sociais, desinformação e discursos de ódio, elas são um antídoto poderoso, porque capacitam o cidadão a exercer sua cidadania de forma plena, a se engajar no debate público de maneira qualificada e a lutar pela inclusão e pelo respeito à diversidade.

A leitura e a escrita são ferramentas de resistência e de esperança, como está ocorrendo em Ruanda, em nosso país e pelo mundo afora, nos escritos e obras artísticas em suas diversas modalidades. Para cada tentativa de esquecimento, sempre haverá a palavra contraditória em movimento dos Salinas, das Scholastiques, das Yolandes, das Chauís e dos Candidos. Que assim seja!