O rapaz é esfaqueado e hospitalizado. A garota pensa que ele a abandonou e, por isso, parte para a França. Ao retornar para a pousada, ele descobre que ela foi embora e não tem mais como encontrá-la. Ela não deixou informações com ninguém. Ele fica desolado e volta para a Alemanha. Fim do filme.

Se houvesse celular naquela época (década de 40), ele teria telefonado avisando do ocorrido — e é mesmo capaz que, com o celular, ele nem tivesse sido esfaqueado — e ela iria correndo visitá-lo no hospital, cuidaria dele e um relacionamento que se baseava na instabilidade finalmente se tornaria definitivo. Tudo por causa de um pequeno aparelho. Aparelho, aliás, que viria a mudar o desfecho das histórias do cinema e, claro, também da literatura, eliminando quase inteiramente o teor trágico dos desencontros.

Será que o celular extinguiu o aspecto trágico das narrativas?

Se Nietzsche escreveu O nascimento da tragédia no espírito da música, caberia a algum filósofo contemporâneo escrever O declínio da tragédia pelo uso do celular.

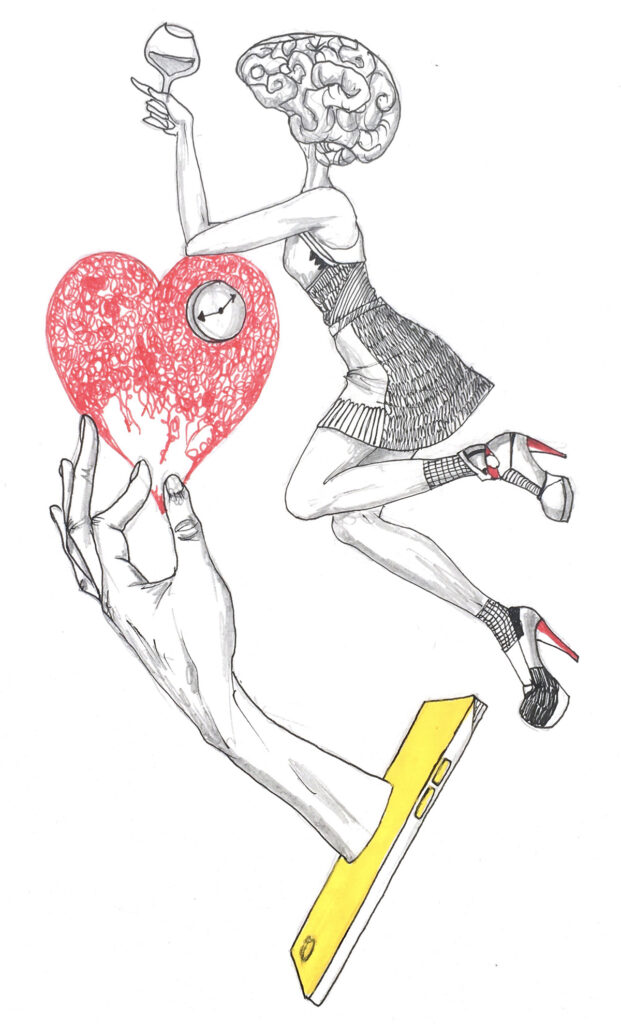

O sentimento do trágico advém, sobretudo, dos vazios provocados por tipos diferentes de desencontros. Originalmente, do desencontro entre a predestinação divina e a soberba humana. Mas, consecutivamente, essa mesma defasagem se traduz em diferenças de desejos, de ambições e também de tempo e de espaço.

Se a mulher que ronda a cidade procurando o amante que bebe pelos bares tivesse um celular, talvez ela não precisasse sair de casa nessa busca e quem sabe teria encontrado outro amor num desses aplicativos, o que deixaria de nos render o samba-canção Ronda, de Paulo Vanzolini.

Como essa história, podemos lembrar de inúmeros romances, peças de teatro e filmes cujo desfecho funesto se deve a um acaso incidental.

A posse e o uso do celular diminuem consideravelmente a interferência do acaso e dos próprios desencontros temporais e espaciais em nossas vidas. E, junto a ele, as redes sociais, os aplicativos de paquera, as novas moralidades e sexualidades, as lutas das minorias, os novos modelos econômicos, todos juntos, mudaram de forma radical a forma como se vivem os relacionamentos amorosos e as ideias de fidelidade e exclusividade. Expressões como “a fila anda”, “tem mercadoria nova na prateleira”, para os mais pragmáticos e mercantilistas do amor ou modelos amorosos mais flexíveis e com menos idealizações levam a visões mais plausíveis e autônomas desse sentimento. E, se isso acontece com o amor, é claro que se pode aplicar a outras paixões — inveja, ciúme, ira — diminuindo em tudo a valência trágica dos contratos sociais.

Mas será que o resultado desse fenômeno — se é que ele faz sentido — é necessariamente ruim? Será que, desprovidos da gestualidade trágica e das suas polaridades sublimes, ficamos abandonados à trivialidade ou aos finais felizes? É claro que não. Há mais de um século — mas principalmente nas últimas décadas – a banalidade do cotidiano e a pequenez do anti-herói têm mostrado a que vieram, inspirando uma literatura que, se não apela para mortes e punições, emociona justamente pelas ambiguidades, contradições e pelas perguntas sem resposta. A morte de Macabéa não é trágica: é pequena e ninguém vai chorar por ela. Mas é a própria ausência do trágico que nos espanta. Sua anonimidade é sua hora de estrela.

Quando ouço pessoas reclamando que atualmente já não há mais gênios como havia antigamente, fico um pouco irritada. Ouço com frequência questionarem onde estão os novos Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Drummond e por aí vai. Isso na literatura, mas também na música, no cinema e nas artes visuais. Penso, nesses casos que, ou essas pessoas estão mal informadas ou têm muita preguiça de olhar em volta. Já não vivemos mais em tempo de gênios; não precisamos mais deles, porque nossa literatura, agora — e essa palavra não é aleatória — é feita de desencontros menores, de impossibilidades possíveis, de “pontos cegos” (como mostra Javier Cercas em seu belo ensaio com esse mesmo nome ), de descobertas mínimas que se renovam quase diariamente. No Brasil, ao menos, temos muitos escritores preocupados com questões minoritárias, com questões cibernéticas, com questões cotidianas e muitos deles com vozes e estilo inesperados e expressivos. Não são mais alguns poucos. São muitas e muitos, em todas as regiões e periferias do país, muitos deles escrevendo no próprio celular e chegando às pessoas pelo mesmo meio. Não os conhecemos, a muitos deles. Não sabemos da “qualidade” do que produzem. Mas esse conceito — ufa — também mudou. Não é mais a academia nem o cânone que define um determinado tipo de qualidade, noção que se transforma muito, segundo critérios que também variam de acordo com o tempo e o lugar.

Tudo depende de nosso desejo para o acompanhamento, a atualização e de uma disposição para o desconhecido, para aquilo que não cabe em parâmetros tradicional e fixamente estabelecidos.

É difícil, é desafiador e é polêmico, mas não é trágico.

***

Contente de escrever mensalmente para o Rascunho, nessa nova versão, dei à coluna o nome de Garupa. Isso porque minha intenção é viajar na garupa de outros autores, referências, linguagens e influências. Assim como convidar você, leitor, a viajar na minha.