Quando escrevo, o que acontece antes de começar é uma idéia geral de meu desejo, de minha intenção sobre o que vou escrever. E automaticamente, eu sei, tem que ser um conto. Ou sei que é um primeiro passo para uma novela. Mas não há nenhuma deliberação.

É uma operação delicada, por isso exige cuidado. Um espelho, apesar de não ser digno, é boa pedida. Álcool e algodão esterilizado são essenciais. Afinal, furúnculos no escroto podem degenerar e causar efeitos extremamente desagradáveis. Digo o que digo com conhecimento de causa. Morri por isso.

Uma estrutura não pode ser uma estrutura se não contém em si uma opção prévia sobre a forma com que se vai construir o conto. E em geral, a noção geral do conto, o tema em grosso modo, para mim vem acompanhado da forma com que tenho que fazê-lo.

Começou com um pêlo encravado. Um modesto pêlo escuro, de comprimento médio e que se confundia na multidão. Entre seus irmãos, mais jovens e seniores, parecia destinado a existir durante o tempo devido e, inexoravelmente, ser destacado e desaparecer em uma troca de cuecas ou um banho cuidadoso. Não quero com isso defini-lo como banal. Sendo parte de mim, tinha por ele toda a consideração. No entanto, como a unha que cresce e é cortada, se não tivesse feito o que fez, passaria desapercebido.

Para mim, o conto é um texto contínuo e fechado sobre si mesmo, que exige um alto grau de perfeição para ser eficaz. Não quero dizer perfeição artificial, feita de fora, mas perfeição interna.

Nasceu em um momento inglório de minha vida. Fosse eu mulher, seria na metade do percurso de minha década balzaquiana. Fosse eu uma tartaruga, nem sequer teria existido e eu poderia continuar minha saga de rugas e lentas caminhadas. Fosse eu um…

(pára com isso, rapaz!)

mas sou o que sou, macho da espécie homo sapiens sapiens, e o pêlo estava lá, tranqüilo, indômito, parecendo satisfeito com sua anônima existência e seguindo seu processo natural de crescimento. Tivesse alcançado o topo da maturidade, seria um espécime exemplar.

Essa perfeição interna do conto, o escritor precisa ajudá-la e completá-la com uma versão idiomática perfeita. Quer dizer, a linguagem precisa ser implacavelmente justa. Não pode haver adjetivos de sobra em um conto. Não pode haver indecisões a menos que isso faça parte da intenção do conto. Quer dizer, o conto precisa ser um pouco como o soneto na poesia. Ter uma espécie de definição formal muito justa, muito precisa.

Geograficamente posso dizer que estava acima do deserto chamado Terra de Ninguém e abaixo do pedúnculo peniano. O que pode explicar seu desvio comportamental.

(culpá-lo adianta? Ou é apenas a busca de uma desculpa para o mal feito?)

Não sendo eu um adolescente, onanista consumado, como explicar o surgimento daquele ponto vermelho na raiz pentelheana? Aquela insossa marca purulenta que evoluiu em menos de um mês para causa de minha fatalidade? Dr. Éder, pediatra e acupunturista, afirmou boquiaberto que se tratava de um caso único, pelo menos em seu histórico médico.

— Caramba! Se espremer, esvazia teu saco e você nunca mais terá filhos.

Eu sei, automaticamente, quando me ponho frente à máquina, que tenho uma idéia geral de um conto que me é obsessão. Esta é a cócega que me obriga a escrever. Mas também sei, sem poder dar nenhuma explicação racional, se vou escrever esse conto em primeira pessoa ou em terceira. Isso eu sei, sei sem razões, sei que vou começar a falar de mim “eu”, ou vou começar a falar de algum ponto ou algum tema. E isso não tem explicação. Isso se dá assim.

Morrer desta maneira, definitivamente, não é o modo mais digno. Eu, que sempre me imaginei perecendo de forma heróica, esfaqueado após um longo combate à vera; ou talvez um tiro disparado à queima roupa por um assassino contratado; quem sabe vítima de um crime passional; no mínimo destroçado dentro da cabine de um automóvel a duzentos e sessenta por hora. Não, para minha vergonha e desgraça de meus herdeiros inexistentes, eu acabei vítima de um furúnculo no escroto, ou como disseram os presentes ao meu enterro, espinha arruinada no saco!

Para mim, o conto é um relato no qual o que interessa é uma certa tensão, uma certa capacidade de confundir o leitor e conduzi-lo de uma maneira que podemos qualificar, quase de fatal, até um desfecho, até um final. Ainda que pareça piada, um conto é como andar de bicicleta. Mantendo-se a velocidade o equilíbrio é fácil, mas se começa a perder a velocidade, aí você cai. Um conto que perde a velocidade no final é um golpe para o autor e para o leitor.

Mas chega de falar de minha causa mortis. Sem querer decepcionar os fideístas crentes em um além túmulo paradisíaco, não existe céu. Mas para não ser um total desmancha prazeres, aos pecadores contumazes, posso afirmar com conhecimento de causa que não existe inferno. Aquilo que espera a todos vocês, como esperou a mim e aos que me precederam, é nada mais nada menos que um imenso corredor. E para matar as últimas esperanças dos que acreditaram que existe luz no fim do túnel, esse corredor não conduz a lugar nenhum. É apenas um corredor sem fim. O que acaba gerando a dúvida de muitos dos senhores e senhoras que devem estar se coçando em seus assentos: todos os que morreram antes de mim e antes de vocês ali estão? Não posso responder com certeza cabal, porém posso dizer que é impossível imaginar os zilhões de pessoas que por ali passam segundo a segundo. Sejam recém-chegados, como eu, ou antigos moradores.

No caso de meus livros, transformar a realidade é um desejo, uma esperança. Mas me parece importante salientar que meus livros não estão escritos, nem foram pensados com a pretensão de transformar a realidade. Há gente que escreveu livros como uma contribuição para uma modificação da realidade. Eu sei que a modificação da realidade é uma empreitada infinitamente lenta e difícil. Meus livros não são funcionais neste sentido.

Mal cheguei, fui empurrado para uma enorme fila. Uma daquelas bichas sem fim que vemos em Lisboa nos pontos do coletivo. Não sou lisboeta, muito menos ibérico, mas sou de Curitiba e, deste modo, fiquei ali, acompanhando o cavalheiro que seguia na minha frente. Teria ficado mais tempo não fosse as flatulências e o modo insistente com que o velho contraía os glúteos cada vez que ia exalar um de seus suspiros anais. Cedi meu lugar a uma garota que parecia perdida em seus pensamentos de ruiva. Uma bela garota, por sinal. Não fosse metade do cérebro estar tapando a visão de seus seios, tenho certeza de que eu poderia ter vislumbrado um belo corpo. Interessante pensar que naquele momento eu ainda não havia me dado conta de estar morto.

O romance é o contrário do conto. O romance permite bifurcações, desenvolvimentos, digressões. O sabemos de sobra. Então, curiosamente, o romance é um gênero muito mais perigoso que o conto porque facilita todas as indisciplinas, todas as negligências, e assim você se deixas ir escrevendo um romance. Há que ter muito cuidado depois, no ajuste final.

Não sou dos mais estúpidos. De uma numeração que vai de zero a dez, posso dizer que mal alcanço a fase quatro de estultice. E para aqueles que duvidam, perguntem a quem me conheceu. Eu sabia somar e, em dias de sol, podia ser encontrado em cafés tomando rubiácea frente a revistas e jornais abertos. Admito que não os lia. Em compensação, desenvolvi uma grande força na mão direita e uma grande capacidade de encontrar e apreciar as figuras seminuas de raparigas em flor. Como disse e repito, nunca fui estúpido. Se não me dei conta até aquele momento que era um defunto a caminhar pelo limbo, foi por pura distração.

Para mim, a única parte difícil são os começos. O começo é sempre muito difícil e a prova é que alguns de meus livros nem começaram verdadeiramente ali onde agora está o começo para o leitor. O jogo da amarelinha, por exemplo, começou pela metade, sem que eu tivesse idéia de tudo o que iria escrever antes e depois dessa parte.

O corredor tinha a largura de cinco metros. O teto, apesar de não possuir lâmpadas ou qualquer outra forma de iluminação conhecida, conseguia deixar o ambiente claro de um modo obsceno. O local era tão claro que não havia sombras no chão. E falando em chão, um detalhe interessante é que todos estavam descalços. Algo que passaria despercebido não fosse um grupo de senhores sem pés passarem por mim, arrastando os coxos. Seguindo na frente desses foragidos de Bosch, adiantava-se um homem de pernas muito curtas, de barba, bigode e fraque, que se aproveitava sua posição inferior para olhar sob a saia das garotas pelo caminho. Parecia ser bem popular na área, tanto que uma senhora nariguda, com ar bêbado e usando um belo vestido rendado, o chamou aos gritos.

— Vite, Tolouse, vite!

E tombou ao chão com as pernas arreganhadas. Ninguém lhe deu atenção, ou mesmo dignou um olhar penalizado. E sendo eu quem sou, humano sem grandes pretensões, também me pus a caminho, na cola de um grupo de turistas americanos decapitados, vestidos com camisas de listras e estrelas, seguidos por mulheres de burka e que arrastavam vísceras como cordas soltas e deixavam rastros de sangue. Durante meia-hora carreguei no colo uma criança desprovida de braços e que mesmo assim sorria. Ela me deu uma argola de granada que perdi em algum dos muitos encontrões que sofri.

(já comentei da multidão incontável que cruzava o corredor sem parar?)

Para mim, começar um livro é muito difícil. Em contrapartida, os finais não apenas não são difíceis como se escrevem soltos. Ali há uma espécie de marcha. O final de O jogo da amarelinha escrevi inteiro no manicômio, em quarenta e oito horas, realmente em um estado — ali eu posso dizer — quase de alucinação.

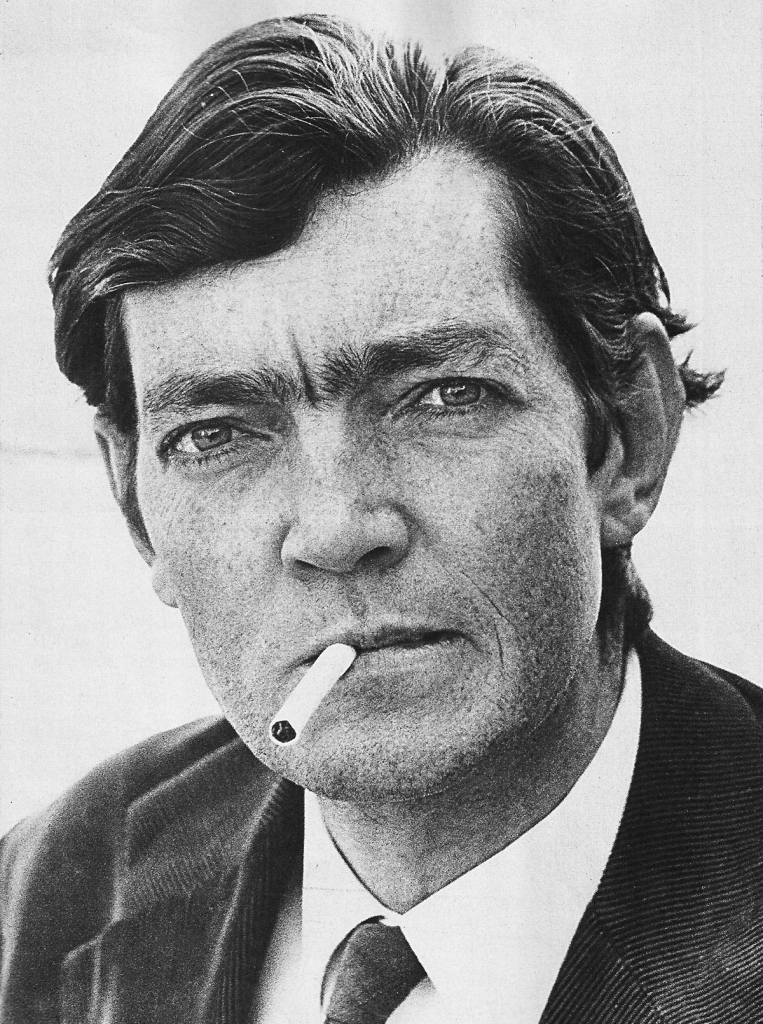

Jamil estava em uma roda, fumando Marlboro e esperando que terminassem seu retrato. Parecia o mesmo, um tanto magro, mas com o olhar arguto e o hábito de cofiar a barba com os dedos das mãos. Seu retrato era uma obra em parceria. Enquanto Jamil fumava e produzia cinzas, o retratista recolhia os restos do tabaco e, com a ponta dos dedos, fazia os traços que logo se transformaria na imagem econômica de meu amigo. Nos metros de parede anteriores, havia figuras ilustres e outras nem tanto. Churchill com seu charuto, assim como Che e Freud e Vargas e Bogart e Dietrich e Sandra Bréa e Chesterton e Rosa e Machado e por aí vai. Naquele canto — se é que corredor tem cantos — estavam diversas figuras históricas e outras nem tanto. O que posso dizer apesar de não ter conversado com todas é que todas tinham histórias interessantes para contar. Mas como não temos espaço ou tempo para discorrer — não levou assim tanto tempo para me ressuscitarem — vou me resumir a uma figura que Jamil me apresentou e que gostei especialmente: Julio Cortázar.

Eu podia trabalhar em condições inclusive fisicamente incômodas. Por exemplo — isto o Diretor Geral da Unesco não deveria ficar sabendo — muito capítulos de O jogo da amarelinha e muito capítulos de 62 foram escritos na oficina entre os “batches” de traduções. Quer dizer, quando eu estava entediado com meu trabalho, colocava uma folha de papel na máquina. As pessoas continuavam circulando, entrando e saindo. Era assim nas seções de tradução espanhola. Todo mundo gritando porque se os espanhóis não gritam, eles sufocam.

Quando Jamil o chamou, estava o gringo jogando cartas com um grupo de estropiados ciganos. Vestido com um sobretudo preto, de lã grossa e pesada, virou-se e acenou pedindo um momento de aguardo. Nos aproximamos.

Com o passar do tempo passei a sentir necessidade de estar só e muitas vezes fechei minha porta. Por exemplo, nunca poderia trabalhar aqui, no meio, jamais. Para isso teria que colocar uma mesinha em um canto, o mais próximo possível da parede.

Ao redor dos jogadores havia um pequeno número de ilustres e uma centena de anônimos. Jamil me explicou que naquele pedaço do corredor ficavam os que tinham idéias comuns, no caso a literatura e o boxe e as corridas de carros e as brigas de galo e o tabaco.

— Nem vou te aposentar esses tipos todos porque a morte é curta.

Eu tenho visto muitos contos virem abaixo por se destruírem no último momento. Por exemplo: com a tentativa de explicar um mistério. Quando o mistério era mais que suficiente no conto e cada um poderia encontrar ali sua própria leitura, sua própria interpretação. Há gente que fracassa contos, pondo-os excessivamente explícitos.

— Falando nisso, do que você morreu? — Jamil me perguntou enquanto esperávamos.

— Um tiro.

— No saco? Esses maridos desgraçados gostam de se vingar por completo.

E Jamil cofiou a barba e deu uma longa tragada..

— É triste, mas pelo menos morreu como homem.

Todos ao redor concordaram.

Há um velho jogo que eu continuo praticando, com resultados que me assombram, que é o que alguém chamou de “poetomancia”. Ou seja, pegar um livro de poemas, qualquer livro de poemas, fechar os olhos, abrir as páginas e colocar o dedo em um verso e ler esse verso. É impressionante a quantidade de vezes que, em meu caso, o verso que caio me ilumina um futuro imediato ou me aclara o passado ou me mostra qual é o meu presente. Então, como não crer no poder da linguagem quando um simples jogo se transforma em uma coisa séria?