O conceito é o desastre da ideia porque a fixa fora da situação em que ela surge e existe. A ideia, em si mesma, não é grande coisa: é só um eflúvio, um transbordamento repentino da inteligência diante de um objeto atraente ou inspirador. Se você carrega a ideia consigo, mas ignora a musa que a soprou, a ideia se ressente e murcha.

O que importa não é definir a ideia ou torná-la mais exata em si mesma, como procura fazer o conceito, pois o efeito colateral desse processo de definição, ou de contenção da ideia em si mesma, é uma cesura entre a ideia e o seu momento singular de irrupção e fluxo. O conceito funciona, então, como contenção da ideia – e contenção, aqui, implica separação: o conceito separa a ideia da situação complexa que a fez brotar, do ecossistema em que respira.

Você pode imaginar que, ao criar o conceito, amarra junto a ideia pura e nua, a essência da ideia, mas não é o caso. A ideia não subsiste bem sob a contenção conceitual, pois a essência dela, quando há, existe dentro da situação em que surge e se movimenta. A ideia é como um dedo que aponta para a situação que a excita e a faz se apresentar para nós. Fora da situação complexa que exibe, a ideia desmaia e arrisca virar coisa morta — para ser, então, devolvida à praia, à platitude da falta de ideias.

Na situação em que a ideia se apresenta reside o gatilho único que dispara e sustenta a sua força. Apenas aí a ideia mantém suficiente fricção com as coisas variadas presentes na situação para acender o próprio fogo. Uma ideia é, portanto, uma centelha que assinala o momento em que uma situação complexa e heteróclita, um coletivo de coisas, toma uma forma singularmente viva e atraente.

Quando alguém cuida da ideia como se ela estivesse sozinha, ou então se esforça para isolar a ideia num conceito nítido em si mesmo, pois gosta apenas da ideia e não da situação impura em que surge e se mostra para nós, então a ironia é que a ideia foge, como uma ninfa arredia, deixando de si apenas vestígios melancólicos ou sinais tênues, sem brilho e excitação. Desse ponto de vista, o conceito é sempre uma ideia melancolicamente perdida.

A ideia sem a situação em que surge — que é o tipo de cirurgia especializada do conceito — perde a luz e o ritmo que lhe são próprios. Fora do fluxo onde a ideia circula, tudo são como poças fora do leito do rio: apenas água estagnada, sem movimento, ritmo ou brilho. Uma curva de rio perdida em terras alheias. Um meandro abandonado do que um dia foi uma ideia em pleno ato de fricção com as coisas.

O quadro patogênico que acabei de descrever é particularmente agudo quando o conceito cristaliza ideias sobre obras literárias. Isso ocorre porque as obras literárias são, de início, apenas uma indeterminação radical que, depois, entrelaçada a um fluxo mais ou menos inesperado, adquire uma forma perfeitamente determinada. Uma forma precisa, nascida de uma indeterminação radical, não pode subsistir à separação de coisas que a contingência largou juntas por ali mesmo, como que vestindo a obra. Um conceito que tenta barrar a indeterminação única de que é revestida a forma literária funciona como uma barragem malfeita cujo único destino é a catástrofe.

Mas precisamos nos precaver contra a suposição de que uma indeterminação radical é inefável ou abscôndita, porque, bem diferentemente disso, como ficou dito, a indeterminação radical da literatura tem forma. Enquanto forma, a obra literária se apresenta diante de nós, a nossos olhos. Ela pode ser vista, tocada, ouvida e sentida perfeitamente. Logo, pode ser descrita e pensada, mesmo que não possa ser reduzida a conceito.

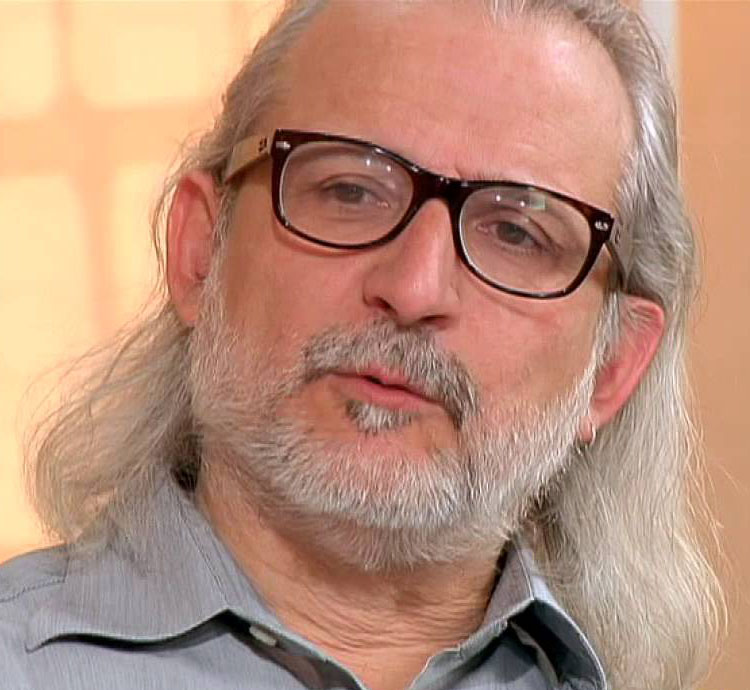

Se o conceito é a morte da ideia, então, infelizmente, o habitat natural de um livro de filosofia conceitual é o cemitério. No entanto, alguns filósofos admiráveis se precaveram contra a patologia do conceito e lutaram para descrever a obra na sua situação complexa de irrupção, fluxo e forma. Dentre os contemporâneos que conheço, o que melhor faz isso, na minha opinião, é o russo Boris Groys.

Num livro recente de Groys, editado pela coleção Humanities, da Imprensa da Universidade de Coimbra, ele diz o seguinte sobre o seu desinteresse por cunhar conceitos, como fazem Deleuze ou Derrida:

Eu não estou interessado em inventar termos [conceitos], como faz Deleuze, por exemplo. Talvez isso seja uma fraqueza minha, porque eu sei que, se você inventa algum tipo de termo novo, um conceito novo como “desconstrução”, isso é uma boa marca, é um jeito de marcar o seu discurso filosófico, e é muito eficiente em nossa cultura. Mas eu não estou interessado nisso. Assim, quando eu falo, por exemplo, em “self-design” [“autodesignação”, ou talvez “autoapresentação”], eu simplesmente uso o termo “design” num tipo de shifted way [à maneira de um dêitico]. O termo já estava ali, mas eu o emprego de uma maneira em que não é geralmente usado. Quando falamos sobre “design”, nós usualmente falamos sobre a superfície das coisas, das quais nós conhecemos como foram feitas e como é a sua função por trás da superfície. Por exemplo, nós podemos fazer o “design” de um aspirador de pó ou de uma geladeira. Essas são coisas que sabemos como são feitas e funcionam. O que é interessante sobre “self-design” é que o “self” não é algo que precede o “self-design”. O “self” emerge como consequência do “self-design”. Sem “self-design” não há “self” como uma espécie de poder ou pensamento, ou coisa, ou seja lá o que for. O que já está ali é o corpo. O nosso corpo está sempre ali. Nosso corpo, como corpo nu, em primeiro lugar, está sempre ali. Mas corpo nu é muito genérico.

Há tempos, quando eu tinha quinze ou dezesseis anos, eu li um livro de São João Crisóstomo em russo. E havia uma passagem que me influenciou muito. A ideia de “self-design” veio dali. Os seus alunos lhe perguntaram por que os pintores de ícones bizantinos do seu tempo começaram a se distanciar da representação tradicional grega dos corpos nus em favor de corpos que eram cobertos com roupas. Então ele disse: “O problema é que, se você apresenta o corpo nu, você não pode representar a alma”. Isso significa que alguém só pode representar a alma através das roupas. Ao colocar roupas em nossos corpos, nós podemos manifestar nosso lugar no mundo. Pode ser um militar, um padre, um cidadão comum etc. Assim, a representação do “self” – e assim, na verdade, a criação do “self” – só é possível através das roupas. Isso foi o que realmente me influenciou [ao pensar em “self-design”].

Percebem o que eu dizia ao vislumbrar o conceito como um cemitério de ideias? É que o conceito isola o que devia estar o tempo todo junto da ideia: a “autodesignação” só faz sentido quando vem acompanhada da circunstância do ícone, de São João Crisóstomo, da curiosidade dos alunos e, principalmente, dos 15 ou 16 anos — que é quando você começa a pensar seriamente em se apresentar às pessoas de um jeito ou de outro, ou ao menos quando quer resistir à designação que outros fazem de você.