Uma.

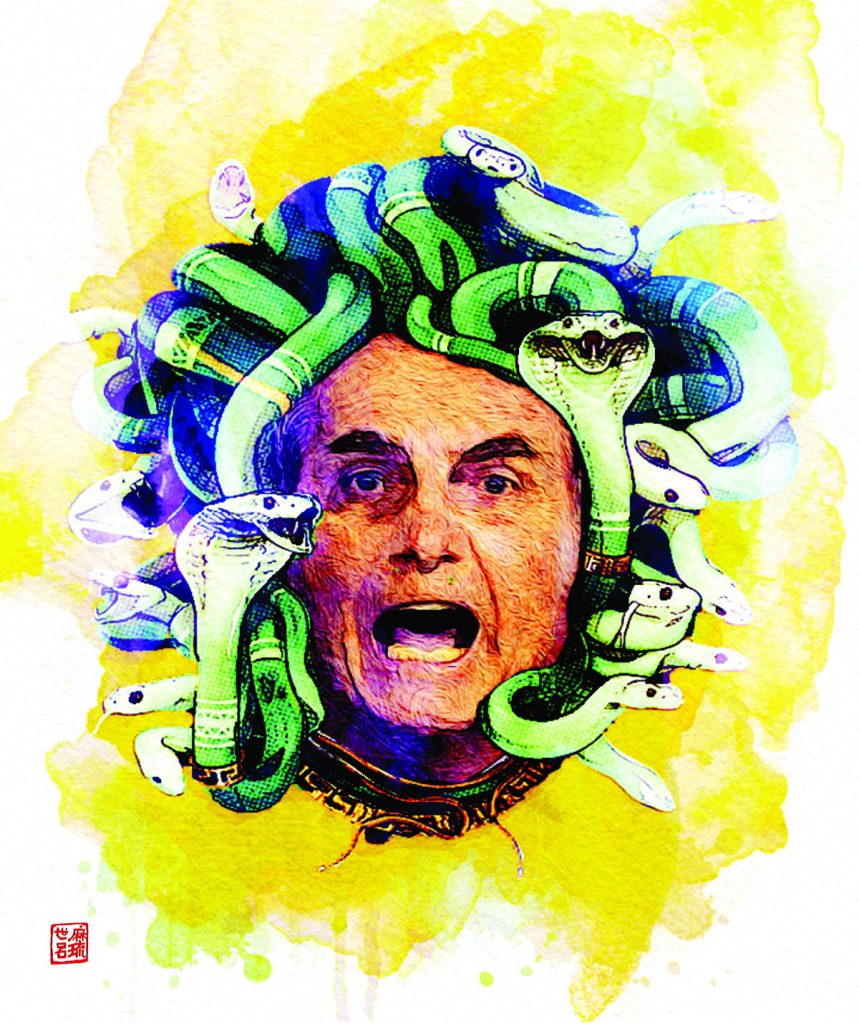

No Brasil, a situação do ensino superior de qualidade está sob ameaça constante — e não apenas a área das Humanidades, a qual, desde que o flagelo bolsonarista se abateu sobre o país, tornou-se alvo habitual do governo federal. Essa constatação emite sinais alarmantes para todas as regiões do Brasil, pois, infelizmente, em nenhuma delas a Universidade tem um lugar institucionalmente estável, isto é, juridicamente bem defendido contra os ataques sistemáticos vindos das instâncias de poder e de focos reacionários da sociedade, que vão do mercado ao neopentecostalismo. O fenômeno foi estupidamente evidenciado naquela famigerada Comissão Parlamentar de Inquérito das Universidades paulistas, criada pelo ex-grande gestor antipolítica, o Bolsodoria — hoje expelido da política pelos próprios sequazes.

O principal pretexto para esses ataques são as preocupações com a suposta má gestão, profissional e financeira, das Universidades. O que, por sua vez, tem levado à ideia predominante de que a saúde financeira delas depende da capacidade de captação de recursos externos à própria Universidade. De preferência, da sua capacidade de captar recursos do setor privado. E até — por que não avançar logo à raiz dos problemas? — de deixar de ser Universidade pública para se tornar mais um caça-níquel privado.

No entanto, até o final do século passado não havia essa necessidade de “captação” privada para gerir a universidade: o que ela recebia como dotação anual do Estado dava conta razoavelmente do que se gastava tanto com pessoal, como com infraestrutura e contratação de novos docentes e funcionários. Hoje, entretanto, a maioria das universidades tem os seus recursos internos reduzidos ao necessário para pagamento de pessoal, sem reajuste. Nas federais, a situação é ainda pior: falta dinheiro não apenas para investimentos e contratações, mas para pagamento de energia, água e até serviços de limpeza e de retirada de lixo. Agora mesmo, enquanto escrevo, os jornais noticiam um novo corte no MEC de 2,6 bilhões de reais [o governo voltou atrás após forte pressão de vários setores da sociedade].

Nesse quadro de desmonte das Universidades públicas, do qual frequentemente são cúmplices os governos estaduais, tornou-se comum a crítica da “gestão amadora” e a exigência de uma “gestão eficaz”. Aliás, nos dias que correm, os candidatos do Novo (sic) — partido que nunca passou de linha auxiliar do bolsonarismo — arregalam os olhos e salivam quando pronunciam a palavra mágica: “Gestão!”. Como se o negócio, e não o ensino, fosse a melhor representação da universidade.

Nós éramos professores e, agora, temos de ser também microempresários. E pensar que antigamente vínhamos ser professores para não ser empresários!

Duas.

Em 1973, ingressei no curso então chamado de Ciências Humanas, da Unicamp (naquela época, UEC). Era regido por um modelo anglo-germânico no qual os alunos, durante os dois primeiros anos da Graduação, liam autores e questões decisivas das várias áreas das Humanidades, a saber: Antropologia, Política, Economia, e ainda Sociologia, Filosofia e Linguística, conjunto ao qual se reuniu, um pouco mais tarde, a Teoria Literária. Após dois anos cursando em tempo integral um conjunto obrigatório de disciplinas dessas diferentes áreas, o aluno optava por uma delas como terminalidade, recebendo então, após mais dois anos de estudos, o diploma do bacharelado.

A ideia do básico comum estava assentada na importância da “formação”, entendida como um acúmulo de experiência intelectual fornecida por diferentes perspectivas científicas e culturais que mantinham constantes remissões internas entre si. Escolher uma ou outra terminalidade não mudava muito o repertório do saber adquirido pelos alunos. Podia-se falar, de fato, de um Curso de Ciências Humanas, cujo núcleo residia no confronto das ideias dos principais nomes dos diferentes campos das Humanidades: de Platão e Aristóteles a Heidegger e Wittgenstein; de Lévi-Strauss a Margaret Mead; de Weber a Durkheim; de Saussure a Chomsky, de Marx a Keynes etc. etc. Os macacos pulavam em todos os galhos.

Quase cinquenta anos depois, a Universidade mudou, como era natural que mudasse. No caso das Humanidades, entretanto, grande parte das mudanças foi para pior. A segmentação dos campos de saber a que assistimos desde então não fez bem a nenhuma de suas áreas. E isto porque as Humanidades se alimentam dos debates entre as várias abordagens das suas questões de longa duração e perdem densidade quando reduzidas a operações técnicas de uma única especialidade.

Outro ponto a observar é que também não lhe fez bem a inclusão nos sistemas de financiamentos, sejam os privados, sejam os das agências estatais de fomento à pesquisa. A razão é que os modelos dominantes nessas agências são sempre os das Ciências Exatas, e, a fim de obter os recursos, os docentes das Humanidades tiveram de aceitar a submissão artificial do estudo e da leitura, que são o único fundamento pétreo das suas áreas, ao esquema de “projetos de pesquisas”, com “metodologia” alegadamente objetiva, e cuja produtividade medida em papers rápidos, nunca deveria ocupar o tempo empregado em livros e debates.

Dou um exemplo pessoal.

Quando me aprofundei nos estudos de Retórica para falar dos sermões do padre Antonio Vieira, o meu propósito era lê-los melhor e de maneira mais abrangente: considerar a sua obra de maneira histórica, política, teológica, linguística e letrada — vale dizer, articular os vários campos de saber imbricados no século 17. Hoje, entretanto, o processo de especialização parece tão irresistível que até uma disciplina como a Retórica — que, por definição, não pode ser restrita a qualquer campo disciplinar — passou a ser entendida como aplicação de categorias técnicas, quase misteriosas, que só especialistas podem decifrar.

O estudo de argumentos que deveria ser abertura para um grande repertório de textos e para a significação complexa da obra vai sendo revertido para um vocabulário final restritivo, que subjuga o pensamento ao academicismo. Nessa nova roupagem, a Retórica parece mais apta a justificar a contratação de especialistas para um departamento universitário, ou a dar nascimento a “sociedades” acadêmicas, do que a interpretar uma prática letrada imersa em história e cultura.