Caro Zé Valdemar

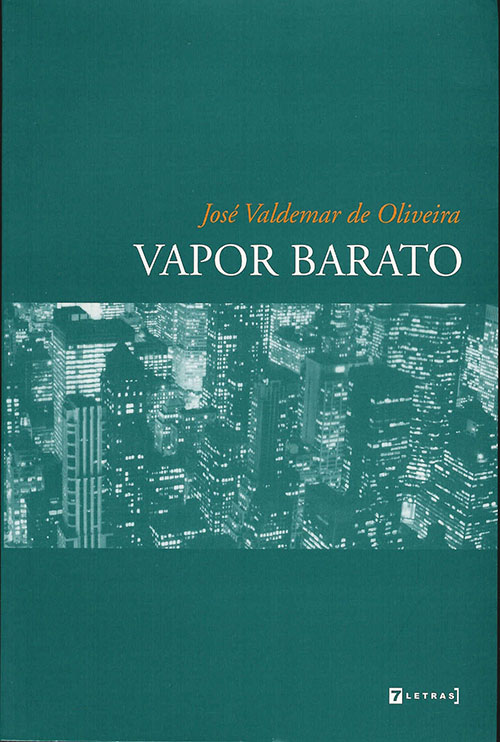

Sinto muito. Tudo me levava a sentir uma grande simpatia por seu Vapor barato. Foi com o coração desarmado que comecei a lê-lo. Tudo nele me atraía: a visão pluralista do mundo, a piedade e o carinho pelos estigmatizados e excluídos, os personagens que não se conformam com a discriminação e que lutam para afirmar sua liberdade, gente que se agarra a quase nada para seguir a viver e, apesar de tudo, persevera no amor pela vida.

No entanto, Zé, e infelizmente, a leitura de seu livro provocou em mim, aos poucos, uma grande decepção. Eu sei: já estou ficando com a fama do leitor que não gosta de nada. Um arrogante, um pedante, quem sabe um neurótico, devem pensar. Declaro-me um aprendiz, afirmo que leio para “sofrer” do que leio — e, no entanto, me indisponho, me decepciono, reclamo das leituras que faço.

Já me disseram que não passo de um mentiroso: que me apresento como aprendiz, mas, na verdade, escrevo com soberba. Que me coloco na posição de quem deseja aprender com o que lê, mas que sou, ao contrário, desdenhoso e professoral. Mas o que posso fazer se entendem as coisas assim? Será que elogios insinceros ajudam a alguém?

O que um livro, todo livro, faz com seu leitor? Faz isso mesmo — lhe dá uma rasteira. Você o abre com o coração limpo, disposto a encontrar isso e aquilo, decidido a se envolver e a gostar. Mas, no desenrolar das páginas, o livro desmente e mesmo desfaz essa impressão inicial. Isto é ler: é ser “devorado” pelo livro que se lê. Você pensa que pensa uma coisa, mas a leitura te leva a ver que, na verdade, você pensa outra. Você parte de um ponto de vista, mas a leitura o retorce e, ao fim dela, você já é outro. Entretanto, só assim a literatura interessa, Zé: como um instrumento de susto e de perturbação.

Riqueza da leitura: deslocar, derrubar certezas, desarrumar. Pois veja o que me aconteceu. Um livro sincero como Vapor barato, eu pensei numa primeira folheada, tem tudo para me agradar. “Que bom”, cheguei a pensar, apressado, “enfim um livro de que vou falar bem!” Mas não mandamos nos sentimentos — e são sentimentos, sim, que estão em jogo aqui. O desassossego que uma leitura provoca não é só intelectual; é emocional. Mexe com os nervos e com a sensibilidade. Para o bem ou para mal, ler é se expor, inteiro, ao pior — ainda que esse pior seja o melhor.

Você anotou em sua dedicatória: “esperando por suas sinceras palavras”. Lá vão elas, Zé, e elas são o melhor que posso te dar. Seus relatos tratam de mundos marginais, habitados por desviantes e insatisfeitos, seres que não suportam a rudeza do mundo “normal”. Diz André Sant’Anna na orelha do livro: “É preciso ter muito peito para escrever como um marginal”. E é mesmo, Zé. E aqui tiro meu chapéu para você e para sua coragem. É um belo projeto. Mas (e posso estar inteiramente enganado, considere sempre isso…) você não o realiza.

Em literatura, coragem não basta. Boas intenções, belas idéias, linguagem impecável, posições “corretas”, sentimentos justos — disso tudo o inferno está cheio. E é aí que a coisa fica mais difícil para mim: como, apesar de compartilhar com você essa indignação e essa fúria, como, ainda assim, venho agora admitir que seu livro não me agrada?

Não me agrada, Zé, porque, ao lutar para denunciar clichês e armaduras, você termina por reforçar esses clichês e essas armaduras. É mesmo um grande risco! Tenho um grande respeito pela figura de João Silvério Trevisan. Mais respeito ainda por sua coragem intelectual. No entanto, anos atrás, escrevendo sobre seu Troços e destroços, uma coletânea de contos “gays”, fui duro, não poupei palavras, para lhe dizer por que o livro me decepcionou. Desde então — e é um preço (injusto, eu acho!) que pagamos nesse mundinho difícil da crítica literária — Trevisan ficou magoado comigo. É um homem educado, gentil, nunca manifestou isso de modo agressivo. Mas sei que ficou.

Eta mundo! Agora corro o mesmo risco com você! Que você passe a não gostar de mim — isso faz parte do jogo, já me acostumei, embora torça para que não aconteça. Ninguém faz crítica literária para ser amado, ou para ser odiado. O que me dói mais, Zé, é ter que questionar com firmeza relatos que nasceram de idéias e sentimentos de que compartilho. Sim, e com que firmeza! Idéias que a mim também norteiam e mobilizam. Pode parecer loucura: se você compartilha, como pode não gostar? Mas é assim. Exatamente como fez Trevisan em seu livro de contos (e aqui estou eu, imprudente, a mexer em velhas feridas…), também você, decidido a denunciar e a exibir a violência de um mundo, reforça os clichês, as fantasias mais banais, os preconceitos secretos mais odiosos, as superstições mais miseráveis que sustentam essa mesma violência.

Apesar do horror sincero pela discriminação e pelas superstições que retrata, você, Zé, cheio de boas intenções e com o coração em chamas, reforça essa mesma discriminação e essas mesmas superstições. Veja só como as palavras são perigosas! Seus personagens estão sempre em crise. Eles misturam a vida com a mitologia do cinema, dissolvem seus sentimentos em festas “piradas” e orgias, cultivam fantasias sádicas e jogos arriscados, confundem — quando não associam deliberadamente — a morte e o gozo. Moram em apartamentos sujos, arriscam a vida com overdoses (“Overdose, caríssimos. Morrermos todos disso”, um deles diz), cultivam a loucura como um luxo, e no fundo se consideram (vestindo a carapuça que lhes dão!) desumanos mesmo. “Tenho forma humana, mas não sou isso não”, um deles chega a dizer. O fedor azedo de vômito, as depressões fortes (“as águas turvas da dor”), a solidão que amesquinha e enlouquece, a sujeira mais fétida decoram suas vidas — e, de modo estranho, mas feroz, deles eles parecem depender.

Há muita discussão medonha, violência doméstica, manipulação odiosa, pequenas armadilhas nojentas pelo caminho. Nem o amor salva, e um deles afirma sem vacilar que “a paixão corrói”. O suicídio parece, muitas vezes, uma opção positiva. “Não viu aquela tentativa de suicídio cinematográfico, Oscar em fotografia, tão demasiada era a beleza plástica. Não viu o maior ato poético do ente amado”, você descreve em Fragmentos de uma discussão amorosa, talvez o relato mais bem resolvido do livro.

De seu livro, Zé, ficam idéias nada agradáveis. E, sobretudo, perigosas. Por exemplo, a de que a liberdade é igual à dor. A de que amor e sofrimento se equivalem. A de que tudo o que um gay pode esperar da vida é se tornar uma Diva do submundo. A de que o sexo acaba, quase sempre, por se confundir com o estupro. Sexo e morte, violência e gozo, amor e manipulação — seus contos, que parecem libertários, nada mais fazem do que reforçar todos esses laços odiosos, que se grudam sobre os desviantes e os marginais, queimados a fogo sobre eles, como estigmas.

Sempre me pergunto por que poucos escritores, muito poucos, conseguem revirar a malha de clichês que cobre o mundo marginal. Penso em um deles, que faz isso de modo magnífico: João Gilberto Noll. Seus personagens são frágeis, deixam-se manipular por forças que não controlam, perambulam pelo mundo em busca de coisas que não encontram, chafurdam no pior. Mas, apesar disso, e de muitas vezes não conseguirem mesmo escapar disso, eles conservam uma liberdade interior que lhes permite não ceder às armaduras que os sufocam e, com uma coragem feroz, se agarrar a si mesmos.

Não é que não haja dor, não exista sofrimento, que pessoas frágeis não sofram nas mãos de hipócritas, sádicos e canalhas. Tudo isso há. E a literatura, é claro, deve tratar disso também, por que não? Mas tratar não para confirmar, não para repetir, ou para glamourizar. Ao contrário: tratar para desmontar, para deslocar, para reinterpretar — exatamente como Noll faz em seus livros. Saímos das narrativas de Noll sempre tontos, castigados, com o coração em pedaços. Mas saímos com forças para continuar a ver porque, com sua escrita radical, Noll descortina novas perspectivas, quebra preconceitos, rasga superstições e nos dá a chance de pensar de outra maneira.

Até porque, meu caro Zé, uma literatura que se pretende marginal não é só uma literatura que trata de temas e personagens ditos marginais. É, sobretudo, uma literatura que efetivamente se coloca à margem dos rituais literários, das maneiras consagradas de narrar, dos cânones de escola — e que se arrisca em novas formas de ver. Não basta falar de coisas violentas e difíceis para fazer uma literatura de coragem. Não falo do novo pelo novo, do novo “de griffe” das butiques e revistas. Mas daquele novo que é, de fato, a imposição de uma nova maneira de olhar. Aquele novo que deixa a nós, leitores, um pouco tontos, mas que depois nos faz ver o mundo numa perspectiva desconhecida, nos leva a ver coisas que não podíamos imaginar.

Pois é, Zé, suas histórias são comoventes e é muito bom que seus personagens — esquecidos, desprezados, violentados — tenham a chance de existir. Mas isso não basta! Ou você se arrisca a vê-los de outra maneira, ou serão ainda, e sempre, simples fantasmas a repetir os scripts de horror em que estão presos. Uma literatura marginal se arrisca, também, a se marginalizar enquanto escrita. Se você se conforma com a repetição — ainda que a repetição corajosa e justa —, corre o risco de repetir a frase de Marguerite Duras que você mesmo usa como epígrafe de um de seus contos: “Muito cedo na minha vida ficou tarde demais”.

Tarde demais porque não basta denunciar a injustiça, ou o horror, ou as crenças odiosas. De uma literatura se espera bem mais que isso: que nos defronte com novas maneiras de ver e de valorizar o mundo. Ou bem a literatura inverte valores e reescreve a maneira com que observamos a vida, ou bem, por mais sincera e bem intencionada que ela seja, estará condenada a ser só a repetição dessas mesmas injustiças e desses mesmos horrores.

É isso, Zé, não me tome a mal. Em tudo o que eu estiver errado, ou iludido, por favor, me corrija.

Com o abraço de seu leitor

José Castello