Alunos de oficinas literárias costumam reclamar que é difícil inventar novas histórias, porque todas as histórias já foram contadas. Quando interrogam o mundo em que vivem, ouvem apenas um grande silêncio, o silêncio doloroso da repetição. São, em maioria, jovens e, para provocá-los, digo que estão velhos, e provavelmente surdos. Há tanta coisa para ouvir. A música do mundo é complexa, sutil e bela. Bela, mas difícil. Exige ouvidos não digo “treinados” — porque o treinamento conduz, ele também, ao Mesmo. Não “treinados”, mas sensibilizados, ouvidos sutis, capaz de captar aquilo que, por hábito, por preguiçosa, por indolência, quase sempre nos escapa.

Os escritores sabem tirar partido disso que, para a maioria das pessoas, é apenas um grande e preguiçoso silêncio. Dele, desse falso silêncio, arrancam sua escrita. São escritores, tornam-se escritores justamente por isso: porque afinam sua escuta e sintonizam com a melodia delicada que escorre da vida. Lendo o inquietante Prosas apátridas, do peruano Julio Ramón Ribeyro (Rocco, tradução de Gustavo Pacheco e posfácio de Paulo Roberto Pires), encontro, no capítulo 55, um relato que exemplifica, com perfeição, o que aqui tento dizer.

Lembra-se Ribeyro das noites em Miraflores, e usa a lembrança para começar a trabalhar uma narrativa. “Então, e só então, percebi que essas noites — duas ou três da madrugada — tinham uma música particular. Não eram silenciosas.” Na juventude, quando se entregava às delícias noturnas, o escritor e seus amigos achavam que as noites eram tranquilas, que o silêncio era tão grande que não dava para escutar nada. “Só agora, ao me lembrar dessas noites com o propósito de descrevê-las, me dou conta dos rumores que as povoavam.” Não se trata de simples imaginação — embora a imaginação seja, ela também, um importante elemento na construção da memória. Voltam-lhe, de fato, ruídos que, na época, lhe escapavam. “Ondas batendo nos penhascos, gemidos do distante bonde noturno, latidos de cachorros nas ruínas dos antigos santuários incas e uma espécie de zumbido, de estampido persistente e afogado, como o de uma trombeta gemendo no fundo do porão.”

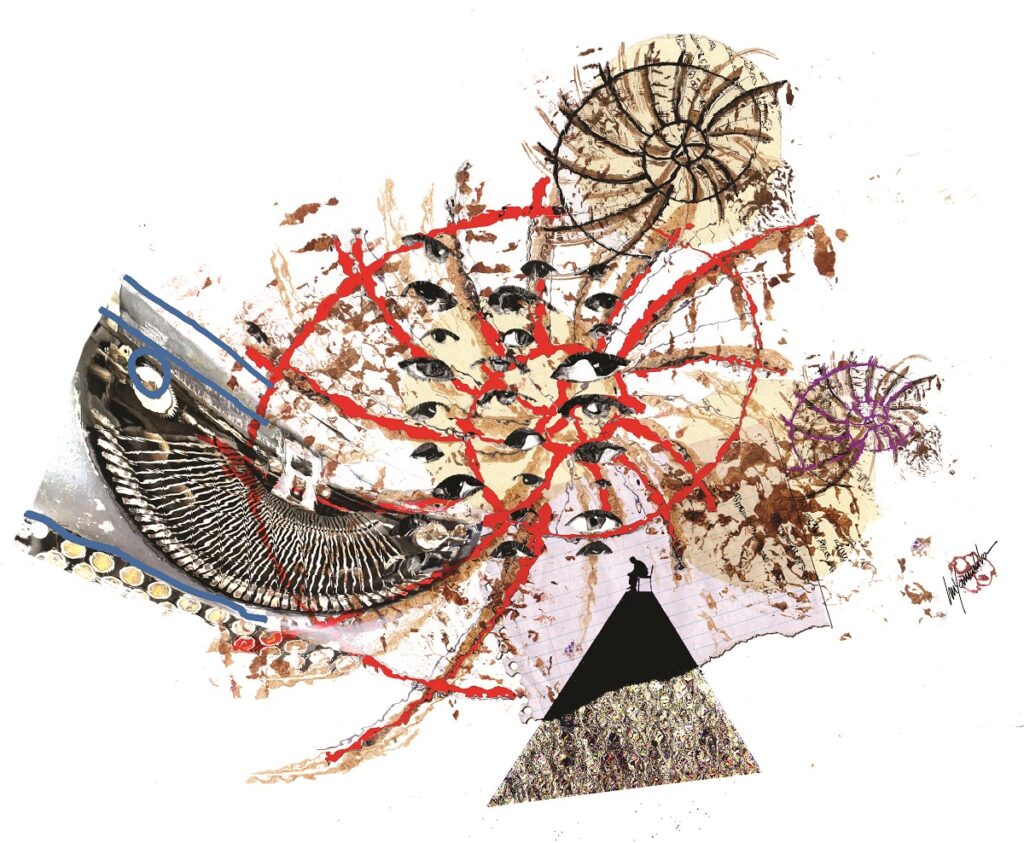

Além das ondas, do bonde, dos cachorros, Ribeyro e seus amigos ouviam o respirar da Terra. Ouviam a vida. Aquele murmúrio em que homem e natureza, obra e paisagem, invenção e real se misturam, compondo o rumor que — embora nunca nos demos ao trabalho de escutar — caracteriza a presença humana no planeta. Conclui Julio Ramón Ribeyro que só conseguia chegar a ele porque escrevia. A escrita é uma máquina que captura o mundo. Que o produz — e aqui nem mente, nem diz a verdade, oscila entre os dois. Avalia o escritor: “O ato de escrever nos permite apreender uma realidade que até esse momento se apresentava de forma incompleta, velada, fugitiva ou caótica”. Parte importante da existência só chega até nós quando trabalhamos com a ficção. É ela que preenche os vazios, ressalta as partes obscuras, realça os pequenos detalhes, enfim, expande o mundo, levando-nos a percebê-lo melhor. A enfim ouvir.

Há também — estou agora no capítulo 68 — uma experiência contrária que leva, no entanto, na mesma direção. A direção da sutileza do mundo e o quanto ele exige de nós, de apuramento, de esforço, de negociação, para enfim se oferecer. Ribeyro nos fala mais uma vez de sua “faceta de animal noturno”. Muitas vezes, lendo quieto em seu quarto, ouve o chamado da noite. Sem resistir ao chamado, coloca o casaco e sai para uma caminhada. Entra nos bares, bebe devagar, sente operar-se em seu interior uma transfiguração. “De repente, já somos outro: uma de nossas cem personalidades mortas ou repudiadas nos ocupa.” Aqui o novo se arranca do silêncio. De novo: de alguma coisa que, no silêncio da noite, se faz ouvir. Um chamado, um apelo secreto, uma evocação. Assim também se escreve: partindo do escuro e dele fazendo nosso destino.

Mas, muitas vezes ainda, nos mostra o escritor peruano, o silêncio do mundo insiste. O mundo como segredo — como algo sem decifração, que devemos apenas aceitar e abraçar. Estou, agora, no capítulo 82. Descreve Ribeyro: “Às vezes descerro a cortina e lanço um olhar ávido sobre o mundo, o interrogo, mas não recebo nenhuma mensagem, salvo a do caos e da confusão: automóveis que circulam, pedestres que atravessam a praça, lojas que acendem suas luzes”. Escavadeiras, pássaros perdidos, uma zoeira sem definição, na qual tudo se mistura. Tudo parece, enfim, sem sentido e sem direção. O mundo é um carro desgovernado, que trafega no escuro, sem considerar obstáculos, sem respeitar nenhuma lei. Contudo, é desse rumor indefinido, desse pequeno caos, que o escritor deve tirar alguma coisa.

Muitas vezes a criatividade, ainda assim, emperra. O silêncio ensurdecedor a mata. “São os dias nefastos, nos quais nada podemos desentranhar, pois nossa consciência está excessivamente entorpecida pela razão e os olhos embaçados pela rotina.” Ultrapassar essa fronteira do Mesmo, essa inóspita barreira da repetição que se parece com a morte, não é uma tarefa fácil. Ainda assim, a tarefa do escritor, mais uma vez, e sempre, é, em meio à zoeira do indiferenciado, aprender a ouvir o singular. Admite Ribeyro, algo aliviado, que às vezes se consegue isso com algum esforço de concentração. De escuta de si. Outras vezes, ele diz, “isso acontece naturalmente” — o que assinala ao necessidade da entrega e do desarmamento para que a escrita possa, enfim, tomar corpo. Escritores armados, “que sabem o que querem”, não costumam chegar a muita coisa. Chegam, no máximo, ao ponto de partida. Daí a ênfase que o narrador peruano empresta ao “natural”. É com naturalidade, com desapego e entrega, que temos a chance de esbarrar, quando menos esperamos, na palavra procurada.

Outras vezes, diz ainda Ribeyro, isso só se consegue “graças a um trabalho interior no qual não participamos de forma deliberada”. É um tatear às cegas. Uma entrega ao instinto e à surpresa. Farejar os rumores do mundo. Aceitar o que vem, aceitar o que surge. “Só então a realidade entreabre suas portas e podemos vislumbrar o essencial”, ele diz. Há, nessas horas, um outro que toma o lugar do autor. É a própria linguagem que, operando em silêncio, o arrasta para refúgios longínquos onde, enfim, a palavra se esconde.