Atrapalhado com as coroas islandesas, compro em uma loja de Akureyri, a 100 km do Ártico, um moedeiro de couro. Um objeto simples, sem símbolos ou adornos, só o couro nu e negro, e mais nada. Fazemos uma viagem de carro pela Ring Road, que contorna toda a Islândia. Não me separo de meu moedeiro, embora continue confuso com as moedas que recebo.

Com o moedeiro no bolso da jaqueta, tomo enfim o voo de volta a Frankfurt. Temos uma conexão longa na Alemanha e resolvemos fazer uma caminhada. Ainda me lembro que, logo no desembarque, peguei o moedeiro para completar o pagamento de um café. Recordo, ainda, do momento em que o apalpei de volta em meu bolso. Depois disso, ele desapareceu.

Talvez pelo esgotamento de uma noite sem dormir, talvez pelo cansaço da longa viagem entre campos gelados, montanhas nevadas e vulcões, a perda do moedeiro, que comprei quase sem pensar, me abalou mais do que eu poderia supor. Esgotado e um tanto perdido, nele investi a esperança de um pouco de ordem e paz.

Não me abalei pelo que ele continha, só algumas moedas de euro, mas por ele próprio, o couro macio, o negro reluzente, sobretudo o sentimento de ter onde esconder meus segredos. Sentamos para almoçar em uma praça de Frankfurt. Eu era a própria desesperança, nada mais me importava a não ser o moedeiro perdido. Mas se alguém se preocupava comigo, eu dizia: “É só o sono”.

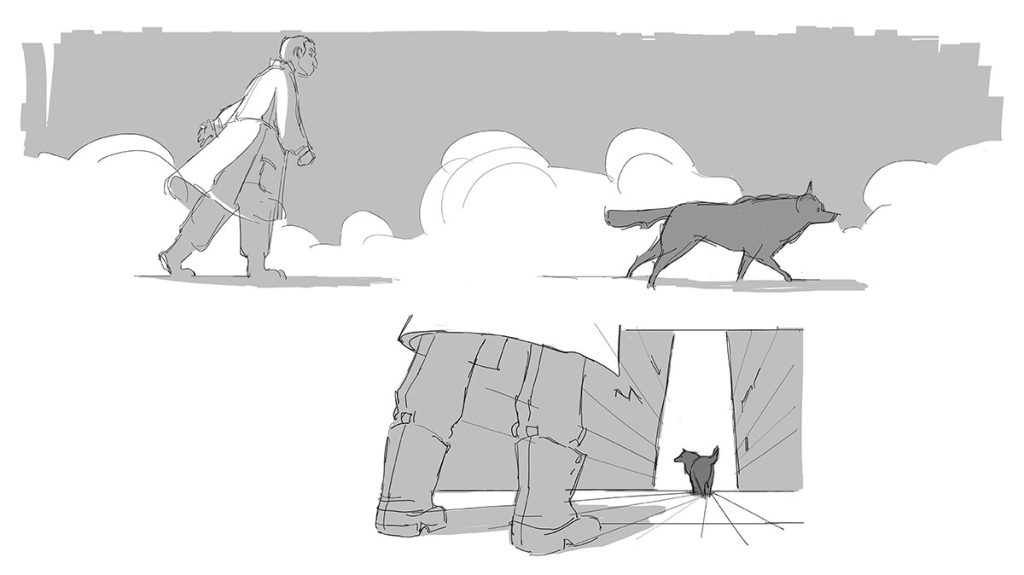

Até que, na mesa ao lado, se acomodou um casal alemão. Com eles, um imenso cão de uma raça que desconheço. Parecia uma raposa, talvez um lobo. Só muito vagamente se parecia com um cachorro. Logo percebi que o lobo — pois só podia ser um lobo domesticado pela família e pela filosofia — me encarava. Olhos cilíndricos, pestanas de vedete, postura de mestre. Foi com grande temor que passei a encará-lo também.

Era difícil sustentar o olhar, seus olhos azuis me devassavam, como câmeras secretas. Mas insisti. Até que, subitamente, o lobo se ergueu, me deu as costas e começou a andar. Passos lentos, mas seguros, rumo a um canto da praça. A essa altura, já na segunda caneca de cerveja, o casal se esquecera do bicho. Além do mais, ele parecia um animal confiante e civilizado, incapaz de provocar problemas, ou de agredir alguém.

Até que o lobo se enfiou em um beco. Veio-me, então, o pensamento insensato: “Ele quer me levar ao moedeiro”. Nós, os obsessivos — sou um obsessivo clássico —, diante de uma ideia ou hipótese súbita, afrouxamos os freios. Ébrios ou não, nos entregamos. Pedi licença a meus amigos, levantei-me e segui o animal. Agora que ele andava, entendi que era bem menor do que eu supunha. Mas o porte altivo e a elegância o elevavam acima do chão. Talvez flutuasse. Talvez não passasse de uma visão.

Entramos no beco, o lobo à frente e eu logo atrás. “Devo ter deixado o moedeiro cair quando mexi no bolso para pagar uma conta”, pensei. E, ainda mais convicto, concluí: “O lobo sabe de tudo. Não sei como sabe de tudo, mas sei que sabe”. Obsessivos são sujeitos que usam ideias fixas como coleiras. Obsessivos são cachorros adestrados pelo pensamento.

Na esquina, havia uma livraria. Na vitrine, entre compêndios e guias turísticos, avistei uma biografia de Wittgenstein. Logo me veio à mente sua sentença mais célebre: “Aquilo que não se pode dizer não deve ser dito”. Calar, muitas vezes, é o melhor. Fugir também. Devo fugir do lobo?

Também o lobo, por ser um lobo, nada dizia. Nada dizia, mas fazia. Descia a rua estreita, apertava os passos. Apesar do tempo que perdi diante da livraria, não o perdi de vista. “Essa viagem não só me esgotou, me enlouqueceu”, pensei. “A Islândia e se imenso vazio me destroçaram a mente.” Eu só pensava em meu moedeiro, e o cão era só uma isca.

Mais alguns passos, ouvi gritos às minhas costas. Era o casal alemão que, ofegante, vinha à caça de seu cão. Não entendo uma única palavra do alemão, mas percebi que eles chamavam o cachorro de Witt. Saltaram sobre o bicho, o ataram a uma coleira, ralharam e retornaram para a praça. Congelado — como se ainda estivesse em Akureyri —, escondi-me atrás de uma coluna.

Foram-se, mas ali fiquei, imóvel. Se o lobo me levou até o beco, alguma resposta nele eu devia encontrar. Olhei em torno, observei as pessoas que passavam apressadas, turistas chineses barulhentos, um grupo de árabes. Nada mais. Mas, antes que a desesperança me dobrasse, eu vi o velho.

Estava em uma esquina, vestia trajes típicos alemães e tinha diante de si uma mesa. Vendia quinquilharias: chaveiros, imãs de geladeira, panos de prato. Um impulso — como um empurrão — me conduziu em sua direção. Sorridente, passou a ordenar seus produtos. Então, no meio deles, eu vi. Sim, vi um moedeiro de couro.

Eu sabia que não era meu moedeiro perdido. Era mais arredondado, o couro mais grosso e tinha uma aparência rústica. Era o único moedeiro à venda. Era ele. Perguntei o preço. O velho me apontou o valor anotado no verso. Não preciso dizer que eu o comprei. Sem pensar, como faço as melhores coisas.

Voltei às pressas para o restaurante. Meus amigos já estavam preocupados. “Você desapareceu.” Sorri, não havia o que explicar. O casal alemão ainda tomava sua cerveja na mesa ao lado. O lobo me olhava. Seu olhar, agora, era mais sereno. Parecia cansado. Tive a impressão absurda de que sorria. Não precisei dizer nada: “O que não se pode dizer não deve ser dito”, pensei, encarando Witt.

Uma amiga, que fala o alemão, puxou assunto com o casal. Tinham vindo de Heidelberg para um casamento. Jamais se separavam do lobo. A festa tinha sido linda, mas agora vinha a parte triste: no dia seguinte, sacrificariam o cachorro. Apesar da aparência saudável, ele sofria de uma doença grave, estava desenganado, e tinha muitas dores. A cerveja na praça era, também, uma despedida.

Depois que me amiga traduziu a conversa, desolado, não me contive: ajoelhei na praça e abracei o lobo. Ele se aninhou em meu peito e chegou a suspirar. Creio que foi nesse momento que, por distração, perdi meu segundo moedeiro. Hoje comprei um terceiro, bastante parecido, em uma feira de artesanato no centro do Rio. Ele está aqui a meu lado. Não se batizam moedeiros, mas passei a chamá-lo de Witt.