Acreditei um dia, um dia muito distante, que descobri uma maneira de me esconder do mundo. Um caminho para me tornar um homem invisível. Só na meia idade, de cabelos grisalhos, entendi que fugir do mundo é impossível. Hoje, com os cabelos brancos, meu pensamento, de novo, se revira e entendo que sim, eu descobri uma maneira de me esconder das aflições do mundo, mas, com a maturidade, eu a reneguei. Só a velhice a traz de volta.

Sei que meu pensamento é confuso. Tento explicar melhor. Menino, eu passava as férias no sítio da família, em Teresópolis. A casa vivia cheia de visitantes. A movimentação de seres estranhos, ainda que amáveis, me oprimia. Já não conseguia respirar. Passei a sofrer de asma. Eu precisava fugir. Minha dor se estendeu até um episódio banal, mas esmagador. O sítio estava em obras. Entre as reformas, trocavam a caixa d’água erguida sobre o pequeno banheiro do jardim. Por distração, um dos trabalhadores esqueceu, encostada ao banheiro, uma longa escada de madeira.

Ao anoitecer, cheio de esperança, eu a escalei. Queria ver o que se via daquela altura que, para mim, aos 7 ou 8 anos, era um abismo. A escada era tosca e bamba. Agarrado a sua borda, em passos lentos, cheguei enfim ao topo. Lá estava a nova caixa d’água, branca, desumana, ali deixada como o ovo de um dinossauro. Ela brilhava na noite. Com medo de cair, a ela me agarrei. Ali no alto, vislumbrei um mundo — creio que mais um olhar, do que um mundo — que eu desconhecia.

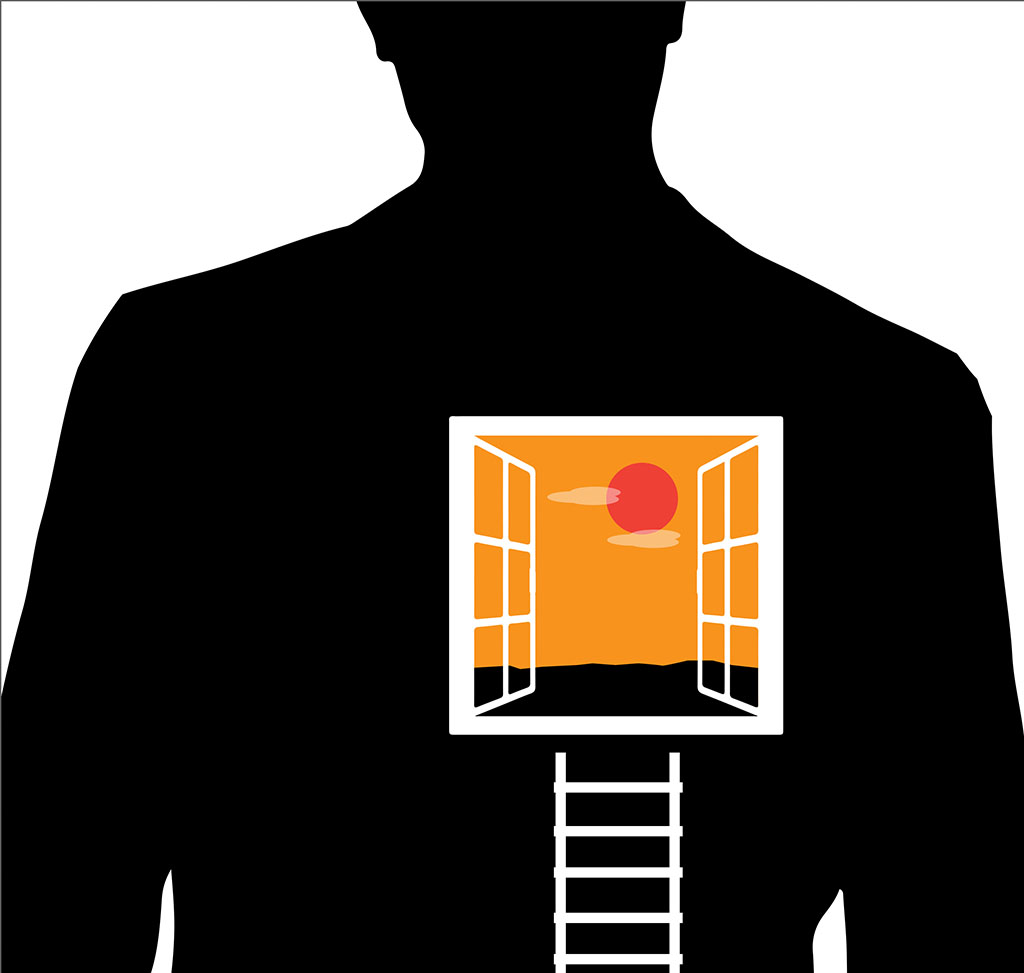

Hoje, quando penso nessa primeira visão invertida da realidade, o telhado da casa logo abaixo de meus pés e as janelas lá no fundo, perdidas na escuridão, constato que foi ali, no topo daquela escada, que aprendi a ser. Essa visão primeira, que inaugurou minha vida, sempre me volta, disfarçada em um sonho, ou em um livro. Outro dia, esbarrei com ela em uns versos do Harutyun Sayatyan, o poeta armênio do século 18: “O mundo é como uma janela/ e estou cansado desses arcos/ quem olha através deles se queima”. No topo do banheiro, uma janela se abriu, deformando tudo o que o mundo, até ali, parecia ser. Na noite aberta, e graças à escada, cheguei ao fogo da vida.

Tentei explicar a meu pai minha descoberta. “Não diga tolices”, ele me corrigiu, “você só subiu uma escada”. Ao me erguer do chão, contudo, novos arcos e janelas, ainda que imaginários, se abriam sobre o jardim. Nos recortes de meu olhar, eles desvelavam um mundo desconhecido. Neles, antecipando a leitura dos versos de Sayatyan, eu me queimava. Agora sei que o mundo não se define pelas planícies e pelos desertos, mas pelos cortes e pelos rasgões. Basta subir em uma cadeira, ou em um banquinho de cozinha, para a realidade se inverter e tudo despencar.

Todo fim de tarde, eu escalava a escada e me refugiava no topo do banheiro. Era um segredo, ninguém podia saber. Um ritual secreto, como se eu fosse degolar uma virgem à beira de um vulcão. Costumava levar comigo um livro, mas raramente o lia. Não me lembro qual era esse livro, mas era sempre o mesmo. Lá do alto, eu via. Via um mundo que ninguém mais via, e que era só meu. “Um dia desses, você vai cair e se quebrar”, meu pai reclamava. Nunca entendeu que aquela escada era minha asa. Que ali, no terraço do banheiro, eu flutuava sobre a existência. Meu primeiro voo. Em direção a mim mesmo, a quem mais?

Lembro-me do dia em que peguei no sono encostado à caixa d’água. A família entrou em pânico. Minha mãe gritava e, se eu estivesse desperto, poderia ouvir: “Alguém o raptou”. Eu me raptei. Quando enfim acordei, em plena escuridão, entendi tudo. Sim, no meio da noite, em um desmentido, tudo se tornava inteiramente claro. Ali estava o mundo, aquilo era a vida, nada mais havia a descobrir, ou a inverter. Volto hoje, com temor, aos versos de Sayatyan: “Vi tudo claro e extremamente nítido, e compreendi que a vida me tinha abandonado”. A claridade mata.

Quando a reforma do banheiro ficou pronta, a escada foi retirada. Perdi meu refúgio, mas já o carregava em meu interior. Dentro de mim, ainda hoje, existe uma escada. Todos levamos escadas escondidas no peito, mas poucas vezes ousamos escalá-las. Ainda ecoa a voz de meu pai, que não se cansava de dizer: “Você vive no mundo da Lua. Isso não vai acabar bem”. Tentou me disciplinar. Fez de tudo. Ensinou-me a andar a cavalo, mas, um dia, atrapalhado com os arreios, escorreguei e caí. Tentou me ensinar a nadar, mas eu me afogava. Usou de vários expedientes para fazer de mim um adulto, mas fracassou. Um dia, esgotado, me disse: “Você não tem jeito. Você não aprende que a vida é reta e que, por isso, só os homens retos vencem”.

Até hoje sou um homem torto — aquela escada, essa escada que ainda hoje arrasto em meu peito, me entortou. Em um ato desesperado, pouco antes de morrer, já no hospital, meu pai me chamou para uma conversa. “Meu filho, não seja teimoso”, conseguiu dizer. “Não brinque com as regras do mundo.” Eu já tinha mais de 30 anos, não era nem um rebelde, nem um subversivo. Vivia minha vida correta e com certo equilíbrio, mas a escada em meu peito nunca deixou de abrir asas e me erguer. Lembro que disse a meu pai: “Eu o amo. Você fez o melhor. Mas eu sou assim”. Morreu acreditando que errou. Muitos anos depois, também minha mãe, no leito de morte, me disse: “Meu filho, me perdoe. Fui uma péssima mãe. Não consegui fazer de você um homem”. Mas que homem?

Nenhum dos dois chegou a entender que, ao errar, ou ao achar que erravam, acertavam. Carregavam na mente, ainda, a ideia perigosa da educação. Ninguém educa ninguém. Tudo o que você pode fazer é dar asas. Ou melhor: apontar as asas que já estão ali e que não se consegue ver. Tudo o que se pode fazer é largar escadas pelo jardim, para que alguém as encontre e, ainda que trêmulo, ouse escalá-las. Não se trata de crescer, mas de se erguer.

Ainda hoje sou fascinado por escadas. Certa vez, em Córdoba, visitando o Palacio de la Merced, esbarrei com a célebre Escalera Negra. Nada mais naquele palácio me interessou. Subi e desci a escada por várias vezes seguidas. “Você parece um menino. Nunca viu uma escada na vida?” — me disseram. Era o menino que, torto e feliz, continuava a se erguer.