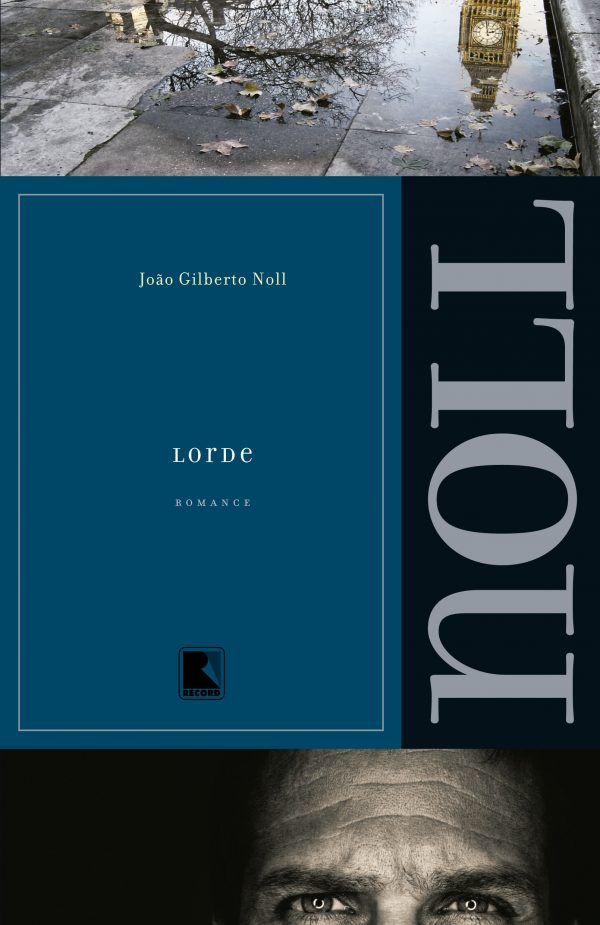

Muito esquecido, o romance Lorde, de 2004, prêmio Jabuti de 2005, é um dos mais importantes da obra de João Gilberto Noll. Tem a aparência de uma autobiografia. Conta a história de um escritor brasileiro que é levado para a Inglaterra a convite de uma instituição estrangeira. Para quê? O que esperam dele? Por que ele? Enquanto espera pelo contato daqueles que o convidaram, o escritor passeia por Londres — pela City, pelo pobre bairro de Hackney, pela National Gallery, pelas sex-shops do Soho.

Lorde conta-nos uma história obscura. O escritor se sente chamado a Londres por uma espécie de missão. Qual missão, se nada lhe cobram? Espera que alguém lhe diga qual é sua próxima tarefa, para onde deve ir, em que quarto deve se hospedar. Tudo o que tem é o silêncio. Sabia que “teria de prestar contas algum dia a alguém por estar ali”. Hospedam-no, enfim, no bairro de Hackney, de imigrantes vietnamitas e turcos, “já fora das margens dos mapas da cidade”.

A escolha de Hackney é significativa: um escritor está quase sempre um pouco deslocado de si. Convidado para falar em algum lugar estrangeiro — ainda que seja dentro de seu próprio país — o escritor se duplica: de um lado passa a ser alguém digno de expectativa e de atenção; de outro, precisa continuar a ser ele mesmo, alguém que deseja apenas ficar quieto e escrever. Lorde é o romance exemplar da era de festas literárias, bienais, viagens literárias, feiras de livro em que vivemos. Época em que o escritor é carregado de um lado para o outro. Em troca de um pagamento que o ajuda a sobreviver, ele se deixa passar por quem não é, ou, o mais grave, por alguém que ele próprio desconhece.

Hospedado em um apartamento da Mare Street, o escritor se torna um personagem antipsicológico: sem memória, sem passado, sem recordações, sem história. Assim são tomados, muitas vezes, os escritores que viajam: como sujeitos intercambiáveis — sai um, entra outro —, que não valem tanto pelo que são, ou pelo que dizem, mas pelo que desempenham. No quarto em que o escritor está hospedado não há um espelho — falta-lhe a imagem de si. Em um passeio pelo Victoria Park, de tão frágil e tênue, sofre uma vertigem. Escapa de si mesmo. De volta para “casa”, continua a procurar um espelho no apartamento em que está hospedado, “pois preciso constatar que ainda sou o mesmo”, mas não há espelho. Por fim, sai ele mesmo para comprar um espelho, ovalado, com um cabo para segurar, “um verdadeiro espelho de salão de beleza”. Ele mesmo precisa providenciar sua imagem e decidir, afinal, quem continua a ser.

Nas viagens literárias, é comum esse sentimento de desfalecimento. Você se sente tão longe de si que precisa de um objeto qualquer que lhe devolva essa garantia. Lembro-me de um encontro que tive com Moacyr Scliar, na feira do livro de Campos dos Goytacazes, pouco antes de sua doença e morte. Depois de uma mesa de debates, esbarrei com Scliar, que estava aflito. “Você me emprestaria seu celular?”, ele me pede visivelmente envergonhado. “Esqueci o meu e preciso telefonar para casa.” Eram onze horas da noite. A ligação foi rápida. Ele e alguém trocaram rápidas palavras, perguntaram se estava tudo bem, desejaram bom sono e mais nada. “Eu precisava disso. Precisava voltar um pouco a mim mesmo”, me disse depois. “Sem isso, não conseguiria dormir.” Porque, de fato, sem a voz familiar, não haveria um sujeito que pegasse no sono.

Observei-o melhor e percebi que tinha uma aparência esgotada. “Ainda há esse jantar, a que devemos ir”, balbuciou. Sim, havia, pouco antes da meia-noite, um jantar de abertura oficial da feira. “Você não vai a jantar algum”, eu lhe disse, tomando o lugar de pai. “Vai voltar para o hotel, pedir um sanduíche no quarto, e dormir.” No dia seguinte, às 5 horas da manhã, Scliar devia pegar a estrada de volta ao Rio de Janeiro, pois embarcaria num voo de nove horas para o Recife. “Se não dormir um pouco, você não vai aguentar”, eu lhe disse. E ele, repetindo um pouco o personagem de Noll, admitiu: “Você tem razão. Ou apago um pouco, ou já não saberei mais quem sou”.

Nessas situações, o escrito sente-se desamparado. A realidade lhe escapa, e ele entra em uma espécie de névoa que iguala tudo. Depois de se despedir de dois ingleses que enfim lhe aparecem, também o personagem de Noll nos diz: “Sim, eu dependia deles e alguma voz interna me dizia que eu não me afastasse dessa dependência”. Sem ela, o escritor não consegue desempenhar o papel que lhe é destinado. Sem ela, não pode suportar a máscara de escritor. Estranho: o escritor precisa se fantasiar de quem é (Pessoa) para, enfim, ser aceito. Para enfim ser. Isso exige grande desprendimento e renúncia de si. “Eu era um abnegado” — diz o personagem de Noll — “faria tudo para que isso que chamam de mundo me abrigasse com algum conforto”.

Descobre então que fora levado a Londres para “ser vários”. São muitos os papéis que se esperam de um escritor em viagem: desembaraço, simpatia, prolixidade, sedução, emoção. Volta a se olhar no espelho e se vê como um dândi, “um lorde”. Alguém que sustenta um luxo que não tem. Reflete: “Essa era a minha sina de agora em diante, e eu precisava fazer de tudo para continuar nela até o fim”. Precisa sustentar os papéis que lhe são destinados. Precisa estar atento para discerni-los. Deve comportar-se com naturalidade e alegria. Precisa saber fingir bem — o que, afinal, é um desdobramento da própria ficção.

NOTA

O texto Noll em viagem foi publicado originalmente no blog A literatura na poltrona, do jornal O Globo.