Não vi a velha quando entrei no elevador. A pressa nos cega. Além disso, os idosos — a prova mais brutal da passagem do tempo — se tornam invisíveis. Se os vemos, vemos o tempo que se desenrola à nossa frente. Um tapete cheio de dentes, prontos para nos mastigar. Então, negamos o que vemos. Pelo mesmo motivo, evito os espelhos.

O elevador fede a desinfetante. Isso não disfarça o ranço que emana do poço. O espelho, em que examino minhas olheiras, está embaçado. Tudo está velho, não só a velha. Também sou um velho, então é impróprio que eu a chame de velha, mas continuarei a fazer isso. Estou aborrecido. Agora que tomo essas notas no café da esquina, sinto uma irritação ainda maior. Não vou pedir desculpas por isso. Lamento.

A porta do elevador se fecha. Por mania, por vício, aperto pela segunda vez o botão do décimo andar. Não sei por que o senhor Joãozinho escolheu um edifício tão catinguento para seu escritório de contabilista. Só veste roupas antigas, compradas em brechós. Usa uma peruca vermelha e desbotada. Também é um velho, só que faz questão de acentuar isso.

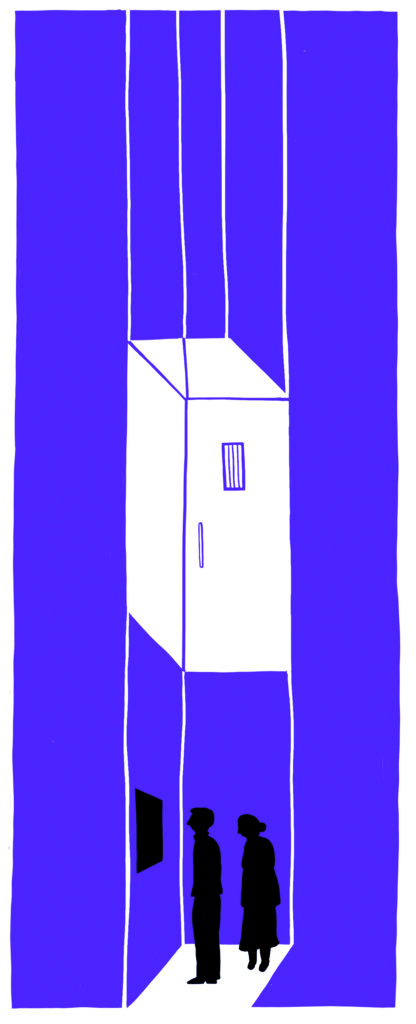

O elevador choraminga. Alguns andares acima, creio que entre o quinto e o sexto andar, dá um tranco e para. Para completamente, diante de uma parede branca. Tento os botões de socorro, nenhum funciona. Não há um telefone de emergência. Só então noto que a velha, sem dar atenção a meu desespero e como uma condenada, se limita a olhar para o chão.

“Fique calma”, eu digo. “Logo nos tirarão daqui”. Ela ri. Primeiro só esboça um sorriso, macilento, desdentado, enjoativo. Logo depois, como se espirrasse, solta uma gargalhada. Muitas pessoas choram de alegria, por que a velha não pode gargalhar de pavor? “Tomara que isso demore. Que demore muito”, ela me diz. Diante de meu estupor, acrescenta: “Tomara que demore e não se resolva”.

Acendo, mas logo apago a lanterna do celular. Ficamos no escuro. Não quero encarar a velha. Instala-se, então, uma atmosfera de confessionário. Talvez de terapia — que, em geral, se faz à meia-luz. A velha insiste: “Melhor assim. Melhor que tudo exploda”. Pergunto por que diz isso. Não seria um alívio sair daquela gaiola? Ao longe, vozes incompreensíveis. Peças estalam, marteladas, o barulho de correntes. Tentam fazer alguma coisa.

“Tudo uma bobagem”, a velha insiste. “Tomara que o apocalipse chegue logo. Que chegue antes deles. Desses que se acham nossos salvadores.” O elevador é apertado. Seu bafo azedo se espalha no ar. O cheiro de seu suor. A fedentina. Os miasmas — como na homeopatia. Uma fragrância de colônia barata. Tudo misturado. Sinto náuseas. “A senhora se acalme”, peço. Responde, muito calma, que está calma, só está furiosa. Tudo desmorona em sua vida. Nada presta. Melhor a explosão. Melhor, como em João, o apocalipse.

Não tem emprego. Não recebe aposentadoria. Come mal — quando come. “Uma danação.” Está ali para visitar um agiota. Cuida de duas netas menores. A mãe morreu, espancada por um policial. “Tentava roubar um pacote de feijão. O senhor sabe o que é um pacote de feijão?” Um policial à paisana, que fazia suas compras, largou o carrinho e voou sobre ela. “Minha filha era corajosa. Reagiu e esbofeteou o homem.”

Jogaram-na no chão. Um rapaz musculoso passou a chutá-la. O segurança se empolgou e fez o mesmo. O policial, primeiro, observou a cena. Depois, simulando um salvamento, a arrastou pelo pescoço. Mais dois ou três homens se lançaram sobre ela. Todos gritavam: “Vagabunda!” Não se sabe como ela morreu. Talvez asfixiada, ou enforcada. Quando deram por si, estava morta. Foi o que a velha ouviu, dias depois, de uma atendente do caixa.

Ficou com os dois netos pequenos. Não tem como comprar comida. Se compra comida, não paga o aluguel. O agiota, indicado por uma vizinha, é sua última esperança. “Por que última?” — pergunto. Se não der certo, me jogo. Não disse de onde se jogaria. Imaginei uma janela, uma linha de trem, um viaduto. “E as crianças?” — pergunto. “Levo comigo. Serão um presente que darei a deus.”

O ar se torna mais pesado. Mal posso respirar. Nossos salvadores continuam em silêncio. Desistiram? Só por mania, ligo a lanterna para examinar a cara da velha. Ver se a velha é mesmo uma mulher. Se é humana. Se existe, ou é só um delírio meu. “O senhor não sabe de nada”, ela resmunga. “Pela sua camisa, logo se vê. O senhor deve ter cartão de banco.”

Será que pretende explodir o elevador? Mas como faria isso? É só uma velha — ou será uma terrorista disfarçada? Uma mulher bomba? Volto a inspecioná-la com a lanterna. “Tire essa luz da minha cara”, pede. “Por que me examina tanto?” O elevador passa a tremer. Amparo-me em uma parede. A velha continua hirta. Talvez saiba flutuar.

Penso no meu medo — um medo viril, discreto, disfarçado, mas medo. Estou apavorado. Quanto à velha, ela está à beira de alguma coisa que me escapa. Irá me atacar? Terá na bolsa uma gilete, uma faca, um revólver? Subia para, como em Dostoiévski, assassinar seu agiota? O que exatamente deseja explodir?

“O senhor tem medo de mim. Tem medo porque estou desesperada. Porque fedo. Porque quero que o mundo exploda.” Toca em um ponto. Naquele ponto. A velha nada tem a perder. A um passo da loucura, ainda conserva a lucidez insana dos terroristas. Tem um plano. Só pode ter. Segue um script. Terá gráficos? Planilhas? Mapas? Quem a comanda?

Busco uma ordem onde não há ordem alguma. Sentido onde não há sentido. A velha se afoga. Minha mão lhe é inútil. Talvez já tenha se afogado. Já está morta? Falo com um cadáver? Resta-me o papel de testemunha. Sepultá-la no túmulo do elevador. O problema é que estou a seu lado. Serei enterrado junto.

Até que o elevador dá um tranco, as luzes acendem e ele volta a subir. A velha ameaça: “É agora que tudo vai explodir”. Abraça-se à bolsa. Arregala os olhos. Está pronta. Para quê? Por sorte, salto antes dela. No dia seguinte, os jornais anunciam que, no bairro de X, uma velha foi morta, a marteladas, por um agiota. Tenho o jornal aberto diante de mim. As folhas sangram. Folhas não sangram. Sem pagar, fujo do café. Ainda estarei vivo?