Existem histórias que não devem ser contadas. Histórias que não nasceram para a luz da escrita, mas para a noite do esquecimento. São histórias que, de fato, devem permanecer no silêncio e no abandono. Experiências que vivemos na mais absoluta solidão e que, na mais absoluta solidão, devem continuar. Não porque não tenham valor. Ao contrário, elas formam a estrutura secreta sobre a qual erguemos nossa existência. Caso sejam reveladas, nosso mundo desabaria e deixaríamos de ser quem somos.

Ainda assim — ou exatamente por isso —, em algum momento da vida devemos trazer algumas delas à luz. É uma decisão imprudente, que pode transformar uma vida em estilhaços, mas pode também torná-la mais digna. É exatamente o que me preparo para fazer. Não sei por que tomei essa decisão. Não sei por que exatamente hoje. Contudo, com o avançar dos anos, aprendi que, sob a ignorância e a cegueira, se erguem os melhores atos. Talvez os segredos, apesar de vergonhosos, ou de estúpidos, ou de imorais, sejam o que temos de melhor. Só por isso venho me arriscar.

A história secreta que hoje venho lhes oferecer se passou na época em que estudei com os jesuítas. Procuro, com desânimo, reconstituir o cenário perdido. As salas de aula íngremes e fúnebres. Os corredores em torno do pátio central, que me pareciam intermináveis. Até onde eles levavam? Nunca soube responder. Talvez ao inferno. As paredes austeras onde eu, um garoto hesitante, que me encolhia nas sombras, me apegava ao plano de me tornar invisível. Os livros de poesia que eu levava em minha pasta e que camuflava sob os cadernos escolares. Enquanto os professores davam lições de matemática ou de latim, eu me escondia na poesia.

As sombras se adensavam quando eu me aproximava da sacristia. O mármore polar, a madeira rangente dos bancos, os vitrais inertes, dos quais escorriam luzes imprecisas e hostis. Um vento desordenado soprava desde o altar central. A nave balançava em meio a uma tempestade inexistente. Seria a respiração de deus? A face desafiadora das imagens sagradas. Seus sorrisos benevolentes, mas cheios de ameaças. E os padres que, em batinas negras, desciam pelos corredores. Velas fincadas em castiçais de prata tremiam pelos cantos. A fumaça do incenso impregnava tudo. Sinetas longínquas, que talvez não existissem, soavam desde as capelas laterais.

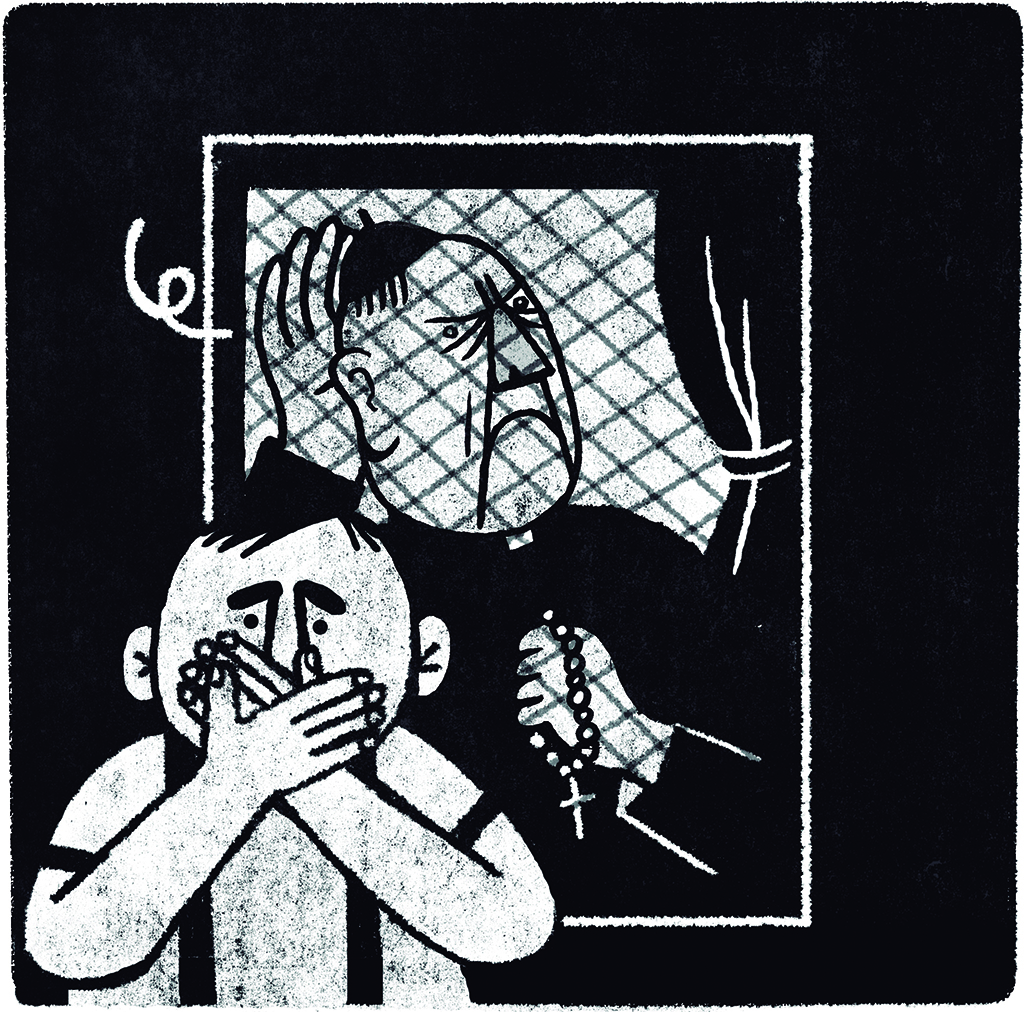

Foi aí, entre a ameaça e a esperança, que, pela primeira vez, me perfilei para uma confissão. Escolhi ao acaso: padre Lúcio, ele se chamava. Custou a aparecer, lento e trêmulo, e tomou seu lugar no confessionário. Uma cortina de veludo vermelho o protegia. De quem? De mim? Puxada a cortina, surgia uma grade trançada que se assemelhava à das masmorras. Só que éramos nós, do lado de fora, que estávamos presos, e não ele. Presos em nossa angústia de meninos pecadores, com nossa raiva incontrolável e nossas memórias imorais.

Chegou, enfim, a minha vez. Ajoelhei-me. A madeira era áspera; meus joelhos doíam. A cortina se abriu: “Estou pronto para ouvi-lo, meu rapaz”. Meus joelhos nus, que as calças curtas não cobriam, passaram a tremer sobre o genuflexório. Ainda na fila, vasculhei os pensamentos em busca do que poderia dizer. Em busca também do que, mesmo correndo graves riscos, eu devia não dizer. Tudo o que encontrei foi um grande vazio, uma ausência total de vida, como se eu não existisse. Eu nascia ali, diante de meu confessor. Antes, tudo fora deserto e lapso.

Emudeci. “Vamos, meu filho, o Senhor é piedoso.” Quanto mais eu me esforçava, mais os pensamentos me fugiam. Minha memória estava vazia. Talvez eu devesse inventar pecados, os mais escabrosos, para alimentar a fome do sacerdote. Mas também a imaginação me fugia. Eu transpirava. Até que o sacerdote se cansou: “Se nada tem a dizer, meu filho, reze três Pai-Nossos e três Ave-Marias para pagar por seu silêncio”. Vi sua mão branca que, através da grade, fazia o sinal da cruz. Depois, mais nada. O padre ficou esperando que eu me erguesse para dar lugar a outro menino, mas eu não conseguia me mover. Voltou a fazer o sinal da cruz, agora mais enfático, para frisar que a confissão terminara. De nada adiantou. Continuei imóvel.

Não era uma decisão, mas um destino. O padre, enfim, se levantou, saiu do confessionário e veio até mim. Com esforço, ele me pegou pelos ombros e me ergueu. Eu era um menino magro, mas ele, sem forças, me largou no chão, onde caí. Houve uma correria. Alguns gritos. Um homem se aproximou, me abriu os olhos e disse: “Está vivo”. Não perdi a consciência, só não tinha domínio sobre meu corpo. “Agora se levante”, o sacerdote ordenou. Assim que me ergui, vi diante de mim a figura macilenta do padre Lúcio, que se alongava nas trevas. Achei que estava no inferno.

Levaram-me para a sacristia e me deitaram sobre um banco gelado. Uma freira me trouxe um líquido vermelho para beber. Seria sangue? Era tudo impreciso. Quando enfim consegui me sentar, estava cercado de curiosos. Alguém sugeriu que chamassem uma ambulância. Outra voz garantiu que era um exagero e que eu já estava bem. Faziam-me perguntas que eu não conseguia responder, que eu nem chegava a entender. Havia um zumbido, que vinha do fundo da sala, talvez das catacumbas, e que me atordoava. Seria o choro de deus?

Enfim, fiquei de pé. O chão balançava em ondas; precisei me apoiar em uma coluna. Mais do que medo, eu sentia vergonha. Sem dizer uma só palavra, eu expusera tudo o que tinha de pior. Agora sabiam que eu não me pertencia. Que não passava de um escravo. Eu me confessara não com palavras, mas com o corpo. E todos tinham presenciado minha confissão. Eu era um escândalo. Aos tropeções, fugi da sacristia rumo ao corredor. Só queria desaparecer. No caminho, desmaiei. Quando acordei, já estava em casa. Meu pai repetia: “Esse menino é o demônio, sempre fazendo das suas”. Não precisaram ouvir meus pecados para me condenar. Naquela noite, como os náufragos a seus salva-vidas, dormi agarrado aos poemas de Bandeira.