A experiência da ficção é bela, mas assoladora: ela arruína uma série de noções elementares a que nos apegamos para sustentar a realidade. Destrói, por exemplo, a noção de Tempo, com que ordenamos e catalogamos nossa existência. Através da ficção, posso pegar o senhor Antunes, meu vizinho do 807 — um burocrata acostumado ao monólogo e à sensatez — e colocar em seu lugar, por exemplo, um personagem de Tolstoi ou de Flaubert. Com a ficção, posso instalar os próprios Tolstoi e Flaubert no apartamento do senhor Antunes, e simplesmente apagar o presente, que já não anda fácil, de vista.

Dá-se na literatura, portanto, uma experiência dupla, de caráter paradoxal, e por isso mesmo inaceitável para as mentes sensatas. De um lado, sinto-me feliz porque posso carregar Tolstoi através do Tempo, retirá-lo de seu túmulo russo e instalá-lo em uma sala de estar de Copacabana. Este é um exercício de intensa liberdade, que me arranca das grades invisíveis dos relógios, permitindo-me entender o que o Tempo tem de convenção e, portanto, me autoriza a remanejá-lo como eu bem quiser. Porém, se faço isso, e eis o outro lado de que não posso fugir, a realidade se torna mais inaceitável (ou será fascinante?) e se torna mais complexa também.

Como posso fechar os Contos, de Tolstoi, publicados no ano de 1869 e que leio na tradução de meu amigo Rubens Figueiredo, ou reler Madame Bovary, romance que Flaubert nos deu em 1857, e retornar, sem feridas, à linha reta dos relógios? Uma vez fechados os livros, de volta à rotina do mundo, tudo aquilo que li e acolhi dentro de mim se torna tênue, para não dizer impossível. Logo: quando penso na ficção, é do impossível que se trata. Descubro-me, então, em um mundo de convenções, rituais e coreografias, um mundo planejado no qual a verdade se parece com um uniforme mergulhado na goma. Em que me submeto a rituais que não são meus, a scripts que não escolhi, um mundo em que vivo, a maior parte do tempo, um destino alheio.

Agora mesmo acordei de um pesadelo que tem se repetido em minha vida desde que, no início da década de 1990, abandonei as redações da imprensa para me dedicar à literatura. Sonhei que estava atrasado para uma reunião de pauta no diário em que trabalhava. Era meio-dia, a hora agendada, e eu ainda buscava um café onde pudesse tomar meu desjejum. O sentimento de opressão e de fracasso me dominava. Eu estava desamparado. Ao despertar do sonho — ficção colocada no lugar da convenção — eu senti, no entanto, um inesperado pavor. Observando meu quarto na penumbra, tudo nele parecia falso e o sonho, ao contrário, mais verdadeiro. Um sonho — uma ficção impetuosa, engendrada por minha mente — veio substituir minha realidade humana, veio desestabilizá-la.

Vejam que poder tem um sonho: ele conseguiu tornar minha realidade medíocre e minha rotina de sonhador, por contraste, mais forte. Isso me fez ver que a realidade não é só má – ela não é só repetição e negação, mas pode ser também expansão e liberdade. Ela me protege, me alimenta e me mantém vivo. Contudo, ela inclui sempre seu contrário. É como se, ao virar um casaco pelo avesso, ele desaparecesse, ele me transportasse para outro lugar, e então o que tenho nas mãos já não seria um casaco, mas outra coisa. E, no entanto, ele está ali o tempo todo. Um pesadelo, assim, me transportou para o coração da realidade — e por isso pesadelo é. Ao acordar, aliviado, era como se eu enfim caísse no sono. A ambivalência que experimentei em meu sonho é própria da ficção. É uma de suas marcas mais belas, mas, também mais perturbadoras.

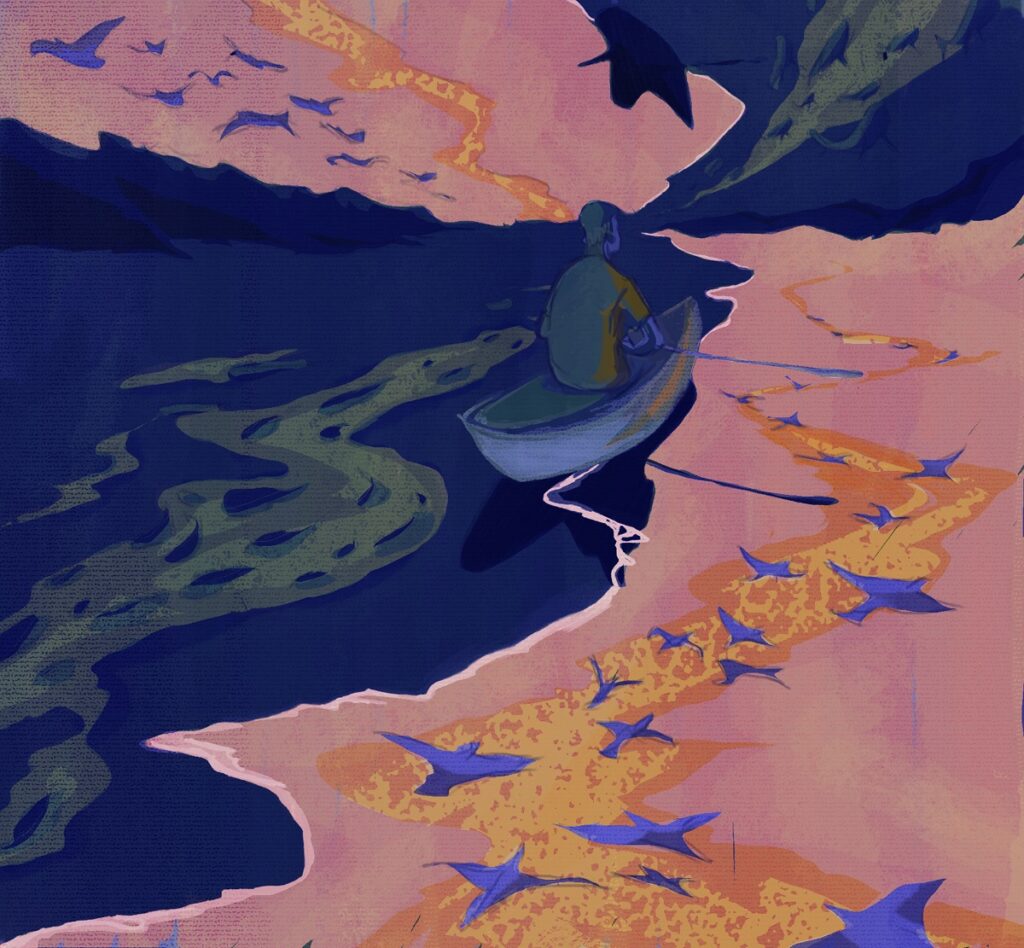

A experiência da ficção desvela o paradoxo do Tempo. Ela me transporta para lá e para cá, como se eu dançasse em cima de um tapete cheio de furos. Ao distrair-me (ao escrever) esses furos podem me sugar. Mas, ao cair através de um deles, paradoxalmente, ainda estou de pé — como se voasse à Rússia de Tolstoi. Lá viveria uma realidade invertida e, no entanto, continuaria pisando em terra firme. A realidade não é só má, ou negativa, não é uma coisa só. A ficção se intromete justamente nessas frestas, ou rachaduras, que cobrem a pele trêmula do real. Vira e revira o casaco da realidade e é dessa “dupla face” que um escritor tira proveito, é nela que ele se constitui. A ficção nos transporta para outras realidades potenciais, muito mais distantes do que a Rússia. Ela coloca outros tempos e espaços em cena, arrumando e reordenando a ordem dos acontecimentos. Redistribui os elementos do real, me possibilitando, em simultâneo, estar (ocupar) outro lugar. Mas que lugar?

Nada melhor do que pensar em A terceira margem do rio, o extraordinário e nunca esgotado relato de Guimarães Rosa. Lido pelos olhos cegos dos “realistas” de toda espécie, o isolamento do personagem sem nome em seu barco — posto na terceira margem do rio, isto é, aquela que delimita seu centro (coração) — não passa de uma insanidade. A literatura também costuma ser vista assim. Tanto que os poetas são, até hoje, tidos como sujeitos inadaptados e improdutivos, homens sem lugar na vida social. Homens que, com sua escrita e sua posição divergentes, deslocam e embaralham as posições socialmente aceitas, descerram espaços antes inexistentes, ou inacessíveis, e que com isso colocam em crise o bom funcionamento da cidade.

Os poetas e ficcionistas são inaceitáveis, a cidade não suporta conviver com seu semblante fluido. Ocorrem-me aqui as palavras sábias do escritor checo Vaclav Havel:

Às vezes também sou consciente do absolutamente incrível de meu destino. E até deixo de entender minha vida e inclusive me imagino como uma espécie de erro da História. Às vezes penso que estou sonhando minha vida, e que em dado momento acordarei de tudo isso.

Havel descreve com inspiração a tênue fronteira entre ficção e realidade, a mesma em que o personagem de Rosa se posta em seu barco. Também Manoel de Barros, o poeta do pantanal, disse certa vez que acreditava sofrer de uma “disfunção lírica”, algo que se passaria no interior de seu cérebro. Contudo, a biologia não basta para explicar essa experiência que, mais do que isso, é uma prova viva da grandeza humana.