Busco uma loja em que eu possa comprar uma lanterna. Sim, uma velha lanterna, como a usada, em minha infância, pelos lanterninhas dos cinemas. Parece ser um objeto em desuso, ultrapassado pelas luzes dos celulares. Mas hei de encontrar em algum lugar e por isso insisto. Enquanto caminho, a memória se apossa de mim.

Quando menino, eu sempre tinha uma lanterna. Em Teresópolis, eu costumava caminhar à noite por um bosque vizinho a nossa choupana, e a lanterna me guiava na escuridão. Mas depois que descobri o Robinson Crusoe, de Defoe, preferia ficar na cama lendo. Meus pais protestavam, porque eu varava a madrugada agarrado aos livros. Exigiam que eu apagasse o abajur e pegasse logo no sono.

Então, eu me enfiava debaixo das cobertas e, com a luz de minha lanterna, como se estivesse em uma caverna, voltava a ler. Aquela camuflagem, em que a lanterna era um objeto salvador, transformava a leitura em uma aventura. Acrescentava a ela um caráter secreto e perigoso. Foi nessa posição de expedicionário, dissimulado sob minha tenda de lã, que li meus primeiros livros.

Continuo minha caminhada. Até que, no fundo de uma loja de bugigangas, deparo com uma caixa cheia de lanternas antigas. Maravilhado, escolho a minha. Uma lanterna prateada, reluzente, que já traz em seu invólucro a luz brilhante que é capaz de produzir. Pago e saio. Volto a caminhar pelo calçadão orgulhoso de minha descoberta. Ela me transmite a mesma sensação de cuidado que a velha lanterna vermelha despertava no menino que fui. “Nunca mais me afastarei dela”, penso, ao recordar minha lanterna de menino que, não me lembro como, eu perdi para sempre.

Começa a anoitecer, mas a noite já não me incomoda, pois carrego a luz em minha mochila. Até que, entre as sombras das árvores, um vulto se aproxima. “Posso lhe fazer uma pergunta?” Trata-se de uma senhora baixinha, de cabelos em coque, abraçada a um guarda-chuva negro. Ela nem me deixa pensar. “Por que vivemos sempre nas trevas?” Temo que seja o início de uma pregação religiosa, caso em que, sem nenhuma piedade, eu a afastarei. Contudo, ela permanece em silêncio, contrita e aplicada, à espera de uma resposta. “Como posso ajudá-la?” — eu pergunto, sem entender do que ela fala. A mulher é direta: “Eu não aguento mais tantas trevas. Será que existe um meio de escapar?”.

Não sei o que fazer, não sei como consolá-la — porque o que ela me pede é consolo. Para ganhar tempo, convido-a para um café em um quiosque do calçadão. De pé diante do balcão, sem nem tocar em sua xícara, a mulher me diz: “Muito obrigado”. Não fiz nada, não a ajudei em sua luta contra as trevas, sequer entendi a que escuridão ela se refere. “De que trevas a senhora fala?” Com a boca aberta e a língua de fora, surpresa ou perplexa, ela ajeita os cabelos para ganhar tempo. Por fim, me pergunta: “Então, o senhor não vê a escuridão que nos cerca?”.

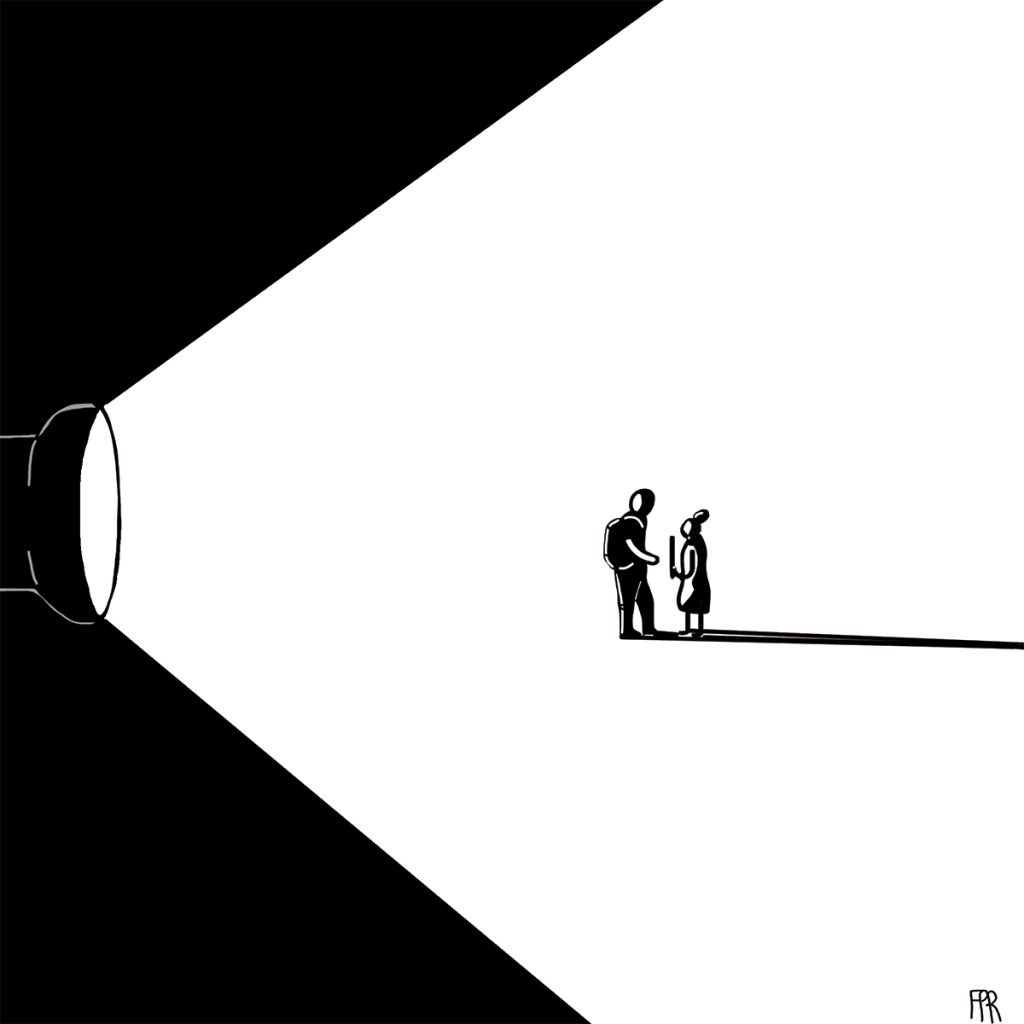

Logo me vem à cabeça que, muitas vezes e ainda hoje, também me sinto perdido como um cego. Na infância, só quando me apegava a minha lanterna vermelha me sentia protegido. O facho de luz me abria as portas para o mundo. Com a lanterna, enfim, eu tinha algum controle sobre a realidade. Era só um fio, muito tênue, mas já era um caminho a seguir.

Se tantas vezes me sinto perdido, e preciso de uma lanterna — como a lanterna nova, prateada, que acabo de comprar —, não tenho lições a dar à mulher que me pergunta a respeito das trevas. Poderia lembrar a ela que o mundo interestelar é feito, antes de tudo, de escuridão. Muito ainda desconhecemos a respeito do negror do cosmos. Subtraídas as luzes das estrelas e das galáxias, porém, parece que ainda resta alguma luz — emitida, quem sabe, pela matéria escura. Mas nada disso é certo. A única certeza é a escuridão. É a treva.

“Eu sinto as trevas como se fossem uma chuva grossa que caísse em cima de mim” — a mulher me diz. “O senhor não percebe? Não se sente molhado por ela?” Sempre me interessei pelas pessoas que se veem prisioneiras de enigmas. Que carregam consigo o mistério. A conversa me entusiasma. “Talvez a senhora esteja falando da tristeza” — eu arrisco. É rude: “Deixa de bobagem. Estou falando da escuridão mesmo. Daquilo que não nos deixa ver mais nada”.

Permaneço em silêncio, em respeito à sua dor — mas ficar em silêncio é uma maneira de ceder às trevas, pois só as palavras iluminam. Palavras são lanternas, eu penso. Muito frágeis, instáveis, imprecisas, mas que nos amparam em nossa caminhada pelo mundo. “Olhe para as pessoas que andam pelo calçadão. Elas não parecem estar hipnotizadas? A maioria delas não sabe para onde vai, simplesmente vai” — a mulher me diz. Uma filósofa de guarda-chuva em uma noite de lua. Era o que me faltava.

Terminamos o café e voltamos a caminhar. Eu, na direção de meu ponto de ônibus. Ela, nos meus passos. Só agora me vem um leve temor. O que essa mulher espera de mim? Se me oferece uma pergunta sem resposta, o que ela quer é outra coisa. Que coisa será? Analiso sua face enrugada. A tristeza a fragmenta. Mais que tristeza: o desespero. Mas me escolheu para entregar a sua aflição? Estamos próximo da catedral. “Por que a senhora não vai até a catedral e reza um pouco?” Não creio que a reza adiantará, mas a mulher precisa se elevar acima de seu desalento, ou se afoga.

“O senhor é um homem ingênuo. Não estou falando de coisas espirituais, estou falando do mundo. O senhor não se arrepia com o que vê?” De fato, naquele fim de tarde, quando as pessoas passam apressadas rumo às suas casas, tudo o que se vê é o desalento. Homens e mulheres exaustos e perdidos. Aqui e ali, como consolo inútil, as luzes dos celulares brilham. “Existem essas pequenas luzes” — tento animá-la. “Isso não passa de ilusão” — ela me diz. “E não tenho mais tempo para me iludir.”

Penso que a mulher tem razão. Penso nisso e logo me lembro da lanterna prateada que carrego em minha mochila. Não penso em mais nada: em um impulso, abro a mochila, pego a lanterna e dou para a mulher. “É um presente. Não servirá para muito, mas lhe trará alguma luz.” Ela sorri, faz uma reverência e se vai.