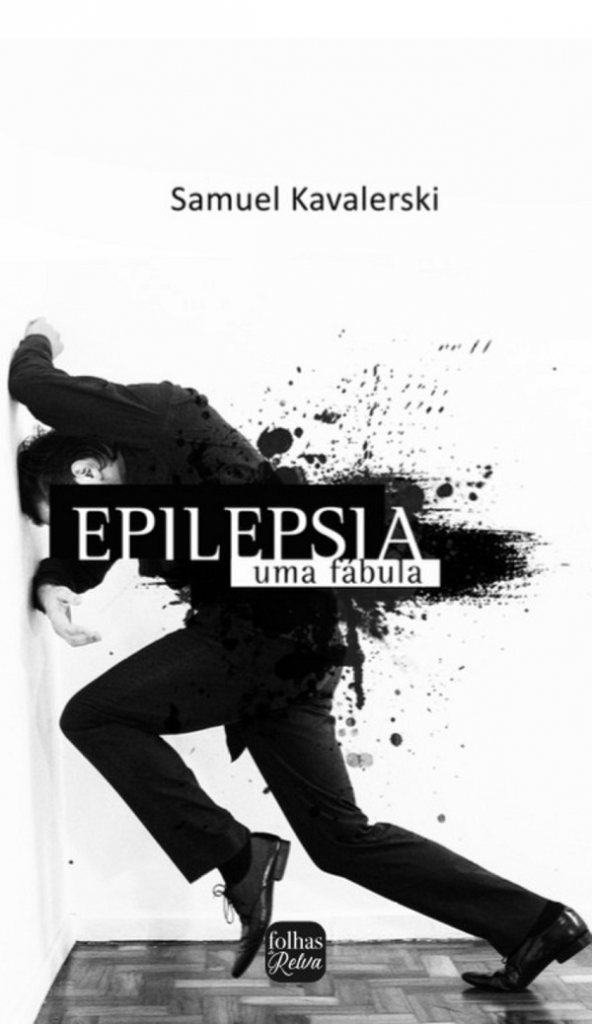

A vida é movimento, a vida é dança. Não se deixa pegar, não se deixa deter, não se aquieta, e por isso só uma escrita dançarina pode com ela sincronizar. Encontro essa escrita em Epilepsia: Uma fábula, pequeno e maravilhoso livro de Samuel Kavalerski. Antes de tudo, é preciso dizer que Samuel é bailarino, coreógrafo e artista visual. Sua matéria é o corpo, é a imagem. É em silêncio — e portanto, sem palavras — que ele produz. Mas como conceber uma escrita da dança e do silêncio?

Samuel nos traz o personagem de um mendigo epilético. Como todos sabem, a epilepsia é uma doença que se manifesta por súbitas convulsões — danças repentinas, sacolejos —, em que mente e corpo se desconectam, e nas quais o corpo dança sozinho, por sua conta e risco, a coreografia da dor. A epilepsia — para usar a palavra certeira do apresentador Tom Leão — é um “redemoinho”. Uma espiral que em torno do vazio se mexe e se ergue.

O dicionário Houaiss apresenta vários sinônimos populares para a epilepsia: batedeira, mal-caduco, mal de terra, e o mais antigo deles, opilência. Palavras distintas, e estranhas, tentam dar conta daquilo de que não se dá conta. A palavra fala; a epilepsia cala. Tudo o que resta é uma dança, frenética, assustadora, imprevisível, terrível. Nesse fluxo dançarino, o sujeito se remexe e remexe, treme, baba, sua, até que, de repente, estanca.

A fábula de Samuel Kavalerski começa quando havia, antes de qualquer outra coisa, a imobilidade. “A aparente imobilidade daquela noite era uma farsa.” Logo começam os tremores: “o corpo encrespa; a respiração acelera; o coração bomba impetuoso, soca o peito; o sangue engrossa”. É como uma explosão — como se, de um cenário escuro e imóvel nascesse, de repente, bruta e incontrolável, a própria vida. Que surge sem lógica ou direção, surge sem sentido, apenas busca ar para respirar.

A escrita de Samuel é poética. Mais que isso: é mágica. Em seu pequeno livro de 68 páginas, emerge um gigante: o próprio Samuel que, com suas palavras inesperadas e afiadas, consegue capturar aquilo que não se captura. O livro é resultado de um financiamento coletivo realizado através da plataforma Kikcante. Surgiu, portanto, não de um projeto, mas de um desejo. A ideia que o move, em princípio, é simples: “A pretensão era apreender a imagem de um homem que se mexia no centro da geometria da praça”. É no meio da praça, no coração da cidade de concreto, que o mendigo-dançarino desaba e treme. Exposto aos olhares alheios, assustados diante do incompreensível, ele se entrega aos movimentos e tremores da dor. Até porque não tem escolha.

Em seu balé desgovernado, ele assusta e assombra. “A indigência, a doença, a sujeira e a degradação impunham limites à capacidade de compreensão dos habitantes da cidade. O descontrole era algo inassimilável.” Nessa dança louca, não há regente, não há partitura, não há coreografia, ou pauta em que se apoiar. Mais do que um plano, ou um projeto estético, a dança é uma entrega. Entrega a quê? Talvez ao absurdo (belo e comovedor absurdo) que define nossas vidas. “Nada se fixava, tudo fluía, tudo acontecia pelas transições, pelos meios. Tudo era entre.” Podemos recorrer ao velho filósofo: não nos banhamos duas vezes nas águas do mesmo rio.

Personagens estranhos passam a desfilar pela praça: uma menina sem olhos, uma velha senhora caolha, um pintor de paredes gentil, um metódico relojoeiro. Mas nenhum deles — embora atônitos e até hipnotizados — consegue capturar o que se passa com o mendigo lançado no chão. A vida é isso: fuga, escape, desvio, negação. A vida dança não para que a compreendamos, mas para que simplesmente a vivamos.

Vejam o caso da velha senhora caolha, uma “teórica”, respeitada em várias instituições por sua aplicação e por seu rigor. “Ela tinha um projeto: compreender e sistematizar o caos que era a dança do mendigo epilético.” Pretendia aprisionar a dança do homem em seu mundo das ideias, ou, como nos relata Samuel, “espalhar pelo mundo as ideias que eram suas sobre algo que era do outro”. Deter, possuir, dominar, fixar: projetos que, seja como for, alijam e ignoram a dança real. A dança que dói no corpo do mendigo. A dança que sua, transpira e respira.

Depois da crise, já sozinho, o corpo do mendigo congela — o que não deixa de ser outra maneira de dançar. Uma dança imóvel? “Durante boa parte daquela tarde, ele estivera estático à borda do chafariz, fazendo companhia aos mitos de pedra, musgo e água.” Como se estivesse prensado entre duas paredes, o corpo do mendigo experimenta, agora, aquele que é talvez o mais atroz dos movimentos: a paralisia. Depois de algum tempo, o homem simplesmente desaparece. A praça continua em seu lugar, as pessoas a atravessam apressadas, os movimentos ritmados e previsíveis da vida diária se repetem, mas o mendigo não está mais lá. “O centro da praça ficou vazio. Os habitantes da cidade continuavam passando e, cada um a seu tempo, pôde compreender a falta. O mendigo não voltava.”

O mendigo estava morto. E, sem ele, a vida se empobrecia. Restavam agora os movimentos repetitivos, ordinários, mecânicos que — como na máquina de um relógio — fazem as coisas andar sempre no mesmo ritmo e na mesma direção. A direção da morte. A verdade é que, sem a feiúra do homem, a praça perde sua beleza. É que não se pode aprisionar uma feiúra: também ela se desdobra em vida, se multiplica e nos embriaga.

Uma bela sentença de Marcel Proust abre o livro de Samuel: “Talvez a imobilidade das coisas ao nosso redor lhes seja imposta pela nossa certeza de que tais coisas são elas mesmas e não outra, pela imobilidade do nosso pensamento em relação a elas”. O problema não está na realidade — não está no mendigo —, mas sim em como nós a vemos. Se há paralisia, é a nossa mente que se detém e, morta de medo, se agarra ao Mesmo. Só a dança estraçalha essas certezas, só ela perfura a parede de nosso temor. A escrita da dança, que Samuel Kavalerski pratica com rara inspiração, é a escrita de nosso próprio corpo. Que não precisa de palavras para ser.