* O autor escreve segundo o acordo ortográfico e a norma angolana da língua portuguesa, em formação.

O sistema cultural e mediático oficial e/ou dominante do Brasil, “o segundo país negro do mundo” (depois da Nigéria), é aberta e assumidamente eurocêntrico, para não ser mais preciso e dizer “norte-americanocêntrico”. Assente no conhecimento pessoal que tenho do Brasil, onde morei durante oito anos, viajei pelo país e estabeleci diferentes relações, tenho dito isso inúmeras vezes, não sem incómodo, em ocasiões variadas. O incómodo voltou a assaltar-me nos últimos dias, a propósito da Bienal do Livro de São Paulo, cuja edição deste ano tem o simbolismo de coincidir com as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil.

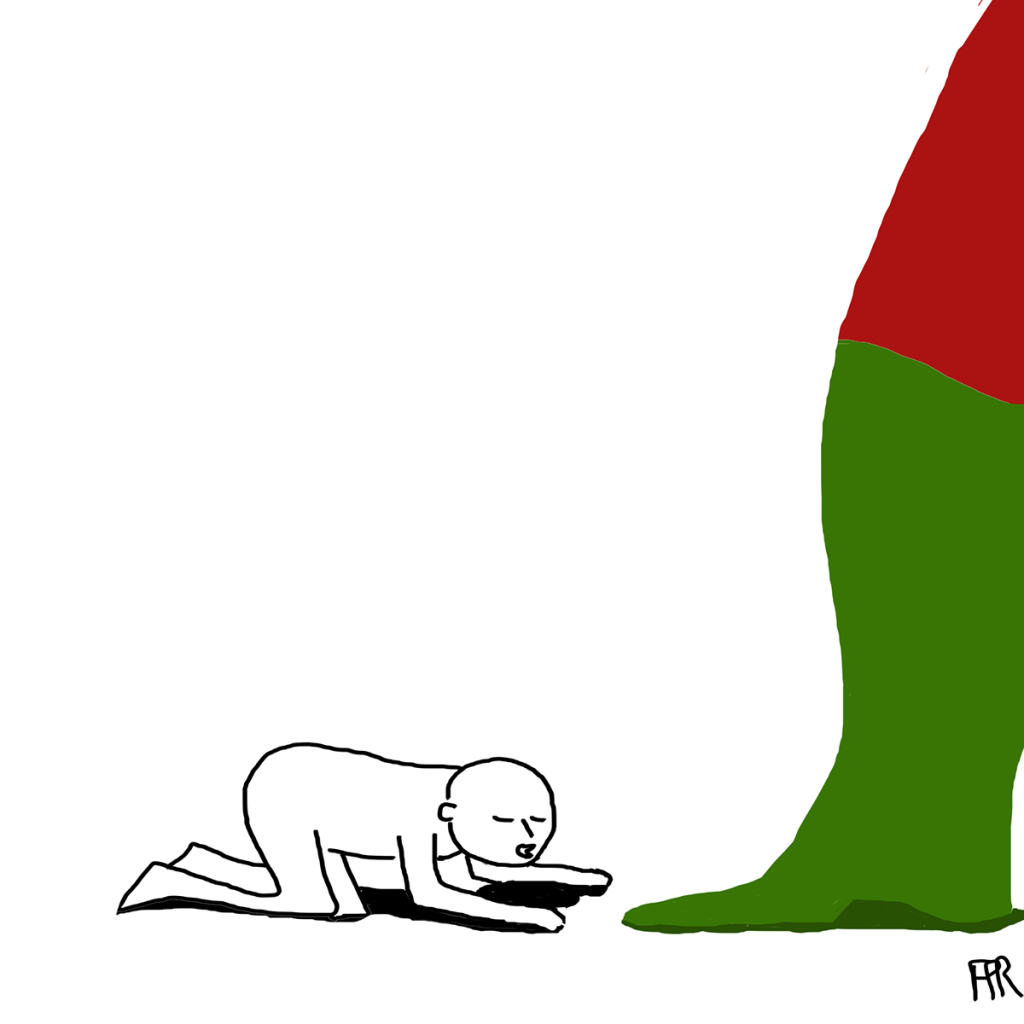

Confesso: estranhei profundamente o facto de o país homenageado nesta edição (o sublinhado impõe-se) ser Portugal. Homenagear o ex-colonizador quando se assinalam dois séculos de independência é um ato falho óbvio. A História explica esse ato falho: afinal, o Brasil conquistou a independência numa bandeja dourada, não lutou por ela como o fizeram, por exemplo, os países africanos; por outro lado, e por essa mesma razão, as elites brasileiras ainda dominantes são, na sua esmagadora maioria, descendentes dos antigos colonizadores europeus (isso sucede também, como é sabido, em todas as américas).

Não tinha qualquer pretensão de abordar publicamente este tema, mas mudei de ideias quando li o artigo Bienal do Livro esquece histórias negras para enaltecer o colonizador, de Marilene Felinto, publicado pela Folha de S. Paulo no dia 6 de julho. À parte alguns erros factuais (o primeiro presidente angolano foi Agostinho Neto e não Agostinho dos Santos; o escritor timorense Luís Cardoso não é negro), o artigo é absolutamente certeiro.

“A independência do Brasil não se desvincula da escravidão negra”, escreveu Marilene, para justificar a sua opinião de que esta edição da Bienal de São Paulo, coincidente com os 200 anos do país, deveria ter destacado “escritores dos países de onde vieram os negros escravizados aqui e alhures pelo império português”. Ela lamenta que se tenha feito precisamente o contrário, ou seja, “uma revisita ao colonialismo português”, considerando essa escolha como “uma violência simbólica à história da nossa independência. E, sobretudo, reflete a visão eurocêntrica, subalterna, ainda dominante nos círculos culturais brasileiros”.

Além da relação entre a independência do Brasil e a escravidão, estabelecida por Marilene Felinto, é preciso relembrar dois outros factos comprovados: primeiro, e devido, precisamente, ao comércio de escravos africanos para o Brasil (e ao genocídio cometido contra os seus povos originários), os negros tornaram-se de longe a maioria da população brasileira; segundo, a construção do Brasil foi feita pelos negros, desde os ciclos da cana de açúcar e do café até aos nossos dias.

Atualmente, e apesar da deliberada política de embranquecimento adotada por vários governos desde meados do século 19, com a intensificação da imigração europeia e a dificultação, até hoje, da imigração africana para o país, os negros (escuros e claros) continuam a ser a maioria demográfica do país. Dessa maioria de brasileiros afrodescendentes, cerca de 80% são originários de Angola. A historiografia ensina que, na última fase do comércio escravocrata, mesmo após a sua abolição no plano internacional, os portugueses continuaram a transportar escravos angolanos e moçambicanos para o Brasil.

Por tudo isso, faz sentido a pergunta de Marilene Felinto: “(…) a justa homenagem, para a ocasião, não seria à literatura de países africanos de expressão portuguesa? Por que homenagear o colonizador e não a narrativa literária dos povos sacrificados pela colonização?”.

Pela parte que me cabe, devo dizer que não me repugnaria, pelo contrário, que a Bienal do Livro de São Paulo homenageasse conjuntamente, neste ano em que o Brasil comemora 200 anos, quer esses países quer Portugal, uma vez que, na realidade, o Portugal atual não é mais o Portugal colonizador, embora parte das suas elites e não só ainda mantenha ridículos complexos de superioridade em relação às suas antigas colónias, incluindo o Brasil. Mas ignorar completamente os países africanos lusofalantes é, de facto, sintomático quanto à mentalidade eurocêntrica e subalterna das elites brasileiras, independentemente, diga-se, dos seus posicionamentos político-partidários. Sejamos claros: mesmo que sejam progressistas e até de esquerda, muitos dos seus membros enfermam desse tipo de mentalidade.

Certas “explicações” para a desvalorização das literaturas africanas por parte das instituições do sistema cultural e mediático brasileiro oficial e/ou dominante são risíveis. O escritor moçambicano Amosse Mucavale, que esteve no Brasil um mês para contactos literários em várias cidades, disse ter perguntado à diretora da Câmara Brasileira do Livro por que razão os países africanos de língua portuguesa não estão presentes na Bienal de São Paulo e que a resposta foi: “Não temos contactos em Angola e Moçambique”. Lembro aos leitores: esses dois países têm embaixadas em Brasília praticamente desde as suas independências, há quase 50 anos.

Aqui, torna-se imprescindível um parêntese, para afirmar que parte substancial da responsabilidade pelo desconhecimento das literaturas dos países africanos de língua portuguesa pelas instituições culturais brasileiras oficiais e/ou dominantes, assim como pela mídia mainstream, cabe igualmente à diplomacia dos referidos países. O seu desinteresse em relação à cultura é total. Quando por acaso têm um adido cultural (Angola tem), e salvo alguma situação ou outra excecional, a incompetência dos referidos adidos é confrangedora. Lembro-me, a propósito, de quando publiquei o meu livro de contos “Filhos da Pátria” no Brasil, pela Record, em 2008; o adido cultural angolano não conhecia sequer um jornalista cultural brasileiro. Só não coloco aqui vários pontos de exclamação, por não gostar de usá-los.

Como escrevi numa das minhas colunas anteriores, alguns (pouquíssimos) escritores africanos começam ultimamente a ser publicados no Brasil, a ser referidos na imprensa e a ser convidados para eventos (lançamentos, feiras, bienais, etc.), mas quase todos só o são depois de “validados” em Lisboa, Paris, Nova Iorque, Londres ou Berlim (alguns deles, mesmo, chegam pela mão de editoras internacionais, na maioria dos casos com associadas no Brasil). Isso, longe de desmentir o “eurocentrismo” do mercado e do sistema literário brasileiro em geral, confirma-o inapelavelmente.

O Brasil já tem, contudo, uma massa crítica especializada em literaturas africanas de língua portuguesa e não só, saída sobretudo das universidades, desde os anos 70 do século passado. Reitero, por isso, uma sugestão que também já fiz aqui em texto anterior: as editoras, as produtoras de eventos literários e a mídia podem recorrer à assessoria desses críticos, a fim de descobrirem autores para fazerem parte dos respetivos catálogos, resenhar os seus livros, entrevistá-los, convidá-los para eventos e outros. Não tenho dúvidas: os leitores brasileiros apaixonar-se-ão por essas literaturas tão diversas e complexas.

Em defesa da minha “dama” (a literatura africana de língua portuguesa), partilho, a terminar, uma opinião do grande poeta Salgado Maranhão sobre ela: “A literatura africana lusófona é a que mais se renova no panteon da língua portuguesa atual. É enorme sua contribuição à sintaxe, ao léxico e, sobretudo, ao imaginário mítico e simbólico”.