1.

O Pensador pensa que é um pensador pensando que pensa sobre a pênsil ponte do pensamento que o faz pensar que pensa.

Se o Pensador não pensasse isso que ele pensa-que-pensa, seu pensamento o apagaria da mente que é um espelho (e não reflete os que não pensam).

O Pensador é só pensamento?

Essa pergunta de quem não pensa passa pelo pensamento de que o Pensador não seja quem ele pensa que pensa no seu lugar de pensador perdido no lago de si mesmo, esquecido dos que pensam e dos que não pensam, mas bem lembrado de que um pensamento é apenas o roçar da pena de uma ave leve sobre a água da diferença entre cérebro e mente.

Qual é essa diferença?

Precisa explicar?

P-r-e-c-i-s-a.

Então, pense na diferença entre vôo e asa, geometria e pirâmide, excesso (todo tipo de excesso) e o que sobra da sombra de um cacto magro refletido a palo seco na areia queimada.

Na verdade, o Pensador pensava nisso, quando entrou nesta página.

2.

Quem grita seus males espanta — no grito.

Nada a ver com Munch, com Munich ou com a munição física de atletas sobre a barra pesada do negro setembro de provas que apenas provaram ser a humanidade louca na hora errada, cruelmente racional quando se tratava do assassinato de crianças na Bósnia triste (a Bósnia de Ivo Andric), enquanto a jovem mãe ainda tomava seu banho de longas pernas na tarde.

Quem espanta seus males grita para quem?

Eu estou insensível. Não era, mas fiquei, de repente, na tarde de braços e pernas mutiladas pelas metralhadoras dos separatistas que dividiram meu coração em duas imperfeitas metades da mesma insensibilidade de quem pensa: “Que bom seria fazer o mal e nunca mais ouvir falar nisso!”

Quem o disse? Baudelaire? Céline? Moravagine?

Quem foi Moravagine? Suspeito que tenha sido um serial killer de antes da televisão dos serial killers em inflação, matando moças mais do que rapazes estripados e guardados em geladeiras na cave do horror (o horror, o horror) que se tornou cotidiano e vário, multiplicado em muitas caves da Eslováquia até Campina Grande onde o serial é um beato louco de Ariano Suassuna cortando — ainda — a cabeça já cortada de Glauber Rocha.

O Brasil ainda não sabe nada do Horror. Isso é mau? Isso é bom?

Resposta para a caixa postal — cheia de cabeças cortadas — deste jornal seco de sangue como o fundo da mala do crime da dita cuja.

Quem grita pode espantar seus males, etc., mas só faz excitar, ainda mais, “o tempo dos assassinos” — se estiver (como todos estamos) completamente só.

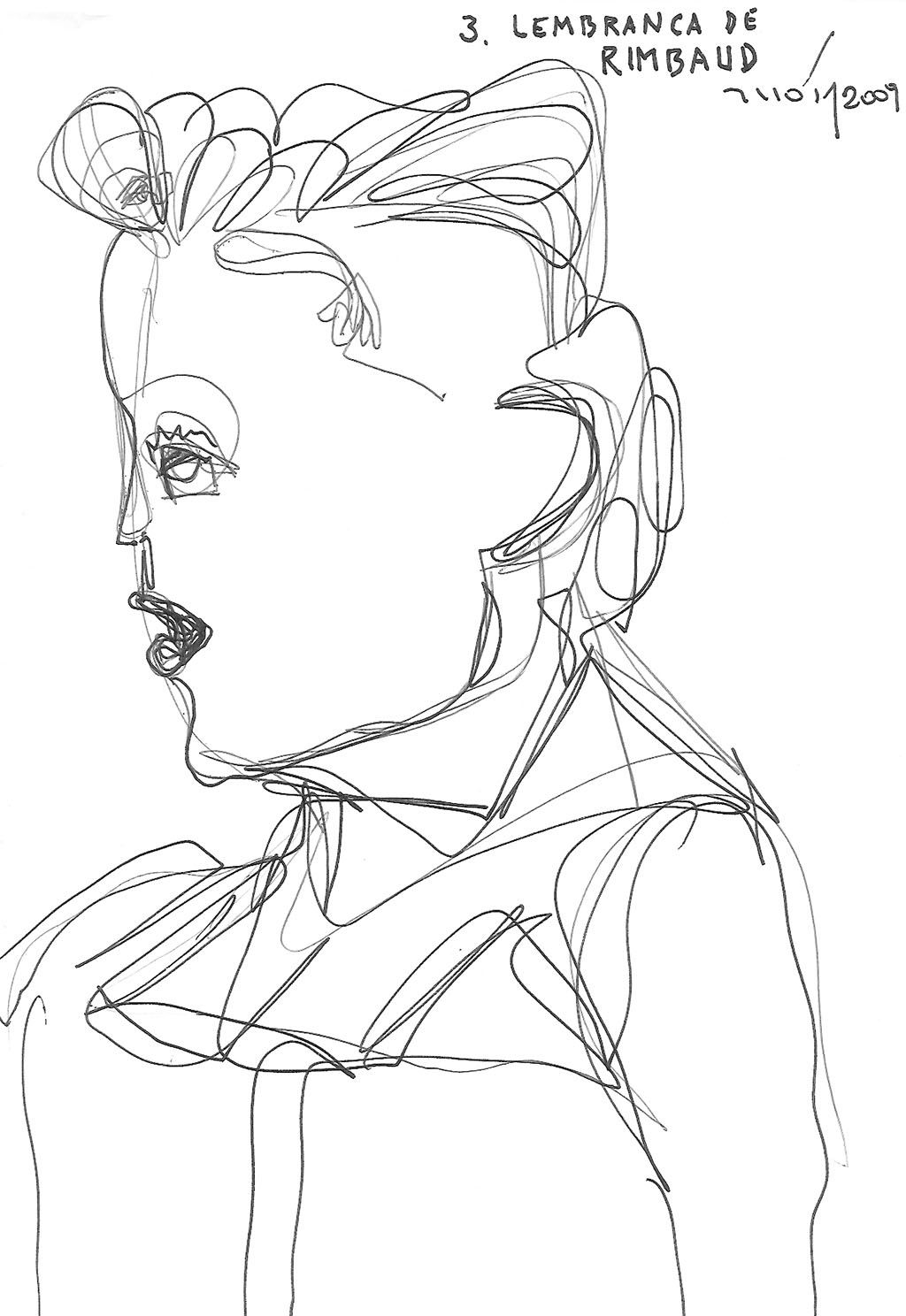

3.

Jean-Arthur Rimbaud um dia sumiu da França onde nasceu, em Charleville (no norte da França), numa manhã de outubro de 1854.

Seu pai, Frédéric, era capitão do exército, e a mãe, Vitalie, filha de fazendeiros típicos daqueles dos romances de Jean Giono, na parte do país de “atmosferas druídas”, panteístas, pagãs.

O capitão Rimbaud não estava presente quando Jean-Arthur veio ao mundo — para deixar o enigma da sua deserção da poesia (que ele ajudou a renovar). Essa ausência se faria permanente, quando do abandono da família — em 1860 — pelo militar que o filho seguiria emulando, nas várias fugas da sua vida de menino da rue Bourbon, num dos bairros mais pobres da cidade.

O rapaz meio selvagem que Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud veio a se tornar aparentava procurar alguma coisa que parecia não estar em nenhum lugar, dos salões dourados às sarjetas da pátria burguesa. E não precisaria de um analista para lhe dizer que vivia sob a sombra do sumiço de um pai errante, com passagens pela África da biografia do filho (o capitão Frédéric serviu como soldado na Argélia, e, depois, chegou a ser chefe do Bureau Arab de Sebdou, próximo de Oran).

Era um gênio deambulatório-encrenqueiro, e, nos últimos anos, tão diferente de si mesmo quanto poderia ser um pequeno-burguês insípido que invertesse a ordem do exílio e viesse a se tornar um criador liberto de fronteiras, de volta à França bêbada da estreiteza dos Bourbons.

Na província, ainda era pior. Nela, Rimbaud viveu a infância num quarto triste, “cheirando a mofo”. Podemos vê-lo no auto-retrato dos versos: “E no Verão, abatido, ar estúpido, o menino/ Teimava em se trancar no frescor das latrinas/ Para pensar em paz, arejando as narinas”. Jean-Arthur nunca se deu bem com a camponesa abandonada que foi a sua mãe. Ele a desenhou, certa vez, com a cara cavalarmente alongada, os cabelos puxados para trás sob um lenço meio sujo e o vestido remendado e fechado (até o pescoço) como a alma. Tal croquis diz tudo da secura entre mãe e filho, da carência de amor entre eles — sendo que a criança é sempre quem aprende, infelizmente, a falta dos sentimentos, no deserto das casas.

Anos depois, será para essa mãe, entretanto, que ele irá escrever a maioria das cartas remetidas da África — quando já não parece consigo mesmo. Tornou-se um outro, e esse “outro” dá mostras de aceitar, afinal, la Mother (como ele a chamava) “a recender azedo/… igual a fruto encardido”.

Nessa altura — depois de ter sido o cometa da anunciação da Nova Poesia — Rimbaud se transformou, a partir do porto de Aden, numa estrela igualmente encardida ou, melhor dizendo, irreconhecível. O jovem poeta de cabelos pintados, por quem Paul Verlaine se apaixonou, não confere com o remetente de cartas para Charleville: um homem debaixo do sol do estranhamento.

É o “estrangeiro”, de Camus, antecipado no tempo: funcionário de entrepostos e, depois, pequeno negociante por conta própria, muito próximo do ideal que La Mother acalentara para seus dois filhos, seguindo o modelo patriarcal das Ardenas voltadas para a escrituração de safras, rendas e lucros de centavos. O prejuízo de ter uma alma (e a ferida exposta da poesia) está, então, perfeitamente curado nesse Jean-Arthur da África, que escreve do interior da selva de cada um — para pedir até que a irmã lhe procure esposa na província natal, “mulher honesta e sólida trabalhadora” que valha o que coma e o que vista com modéstia, fechado até o pescoço (mais um pescoço) azedo e encardido…

Antes de morrer ainda jovem (em Marselha, no dia 10 de novembro de 1891), Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud de certo modo já estava morto — para o mundo do qual havia desertado com um “não” de repulsa (ele que, aos 16 anos, já perguntava: “Querem cânticos negros, danças de Huris? Querem que eu desapareça, que mergulhe em demanda do anel? Querem?”).

4.

Este “ballet sem assinatura” de Luciano Mota é também sem comentário algum deste intruso-comentador que aqui se cala, não-pensador.