Em 25 de agosto de 2015, a antropóloga francesa Nastassja Martin, então com 29 anos, teve a sua face dilacerada por um urso enquanto caminhava na região de montanhas vulcânicas na península de Kamtchátka, no sul da Sibéria. Esperou oito horas por socorro com um torniquete em sua perna, também mordida, e uns panos na cabeça. Em um helicóptero russo alaranjado, dos tempos da União Soviética, foi levada a um hospital-base secreta da área, operada, transferida para um hospital maior, novamente operada, e acabou por chegar a Paris, onde deu continuidade ao seu tratamento.

Nesse livro curto, pungente e extremamente bem escrito (e bem traduzido), publicado originalmente em francês (Croire aux fauves, 2019) e ganhador do prêmio François Sommer de 2020, Martin partilha conosco a sua experiência transformadora e busca dar a ela um sentido que vai além das aparências, colocando-a em diálogo com as concepções dos povos nativos que vinha estudando há mais de quinze anos, mais especificamente com a noção denominada pelos antropólogos de animismo. Trata-se da afirmação, por parte de diversos povos indígenas caçadores ao redor do mundo, de que os animais são também seres humanos, embora essa face não seja visível a todos. De um modo geral, são os xamãs, especialistas rituais, aqueles capazes de vê-los como gente e de interagir com eles. No entanto, podem ser vistos dessa forma em sonhos, como naqueles experimentados por Martin mesmo antes do encontro real com o urso, ou então em ocasiões específicas, inesperadas e arrebatadoras, como aquela vivida pela autora.

Martin é doutora em antropologia social pela reconhecida École des Hautes Études en Sciences Sociales, onde foi orientada por Philippe Descola, antropólogo que revitalizou a noção de animismo cunhada no contexto da antropologia inglesa vitoriana. O primeiro livro de Martin, Les âmes sauvages (2016), baseado em sua pesquisa de campo entre os Gwich’in do Alasca, trata do tema do animismo em termos propriamente acadêmicos, e recebeu o prêmio Louis Castex da Academia Francesa. Após essa primeira experiência, Martin, interessada na possibilidade de uma abordagem comparativa, resolveu iniciar uma nova pesquisa do outro lado do estreito de Behring, na Sibéria, junto aos evens. O seu interesse estava particularmente voltado a um clã específico, que havia decidido desligar-se do estado russo e retornar à floresta para viver ao modo dos antigos, subsistindo por meio da caça, pesca, coleta e agricultura. Embora não tenha sido fácil chegar lá, acabou por ser acolhida como uma filha e construiu com eles densos laços afetivos.

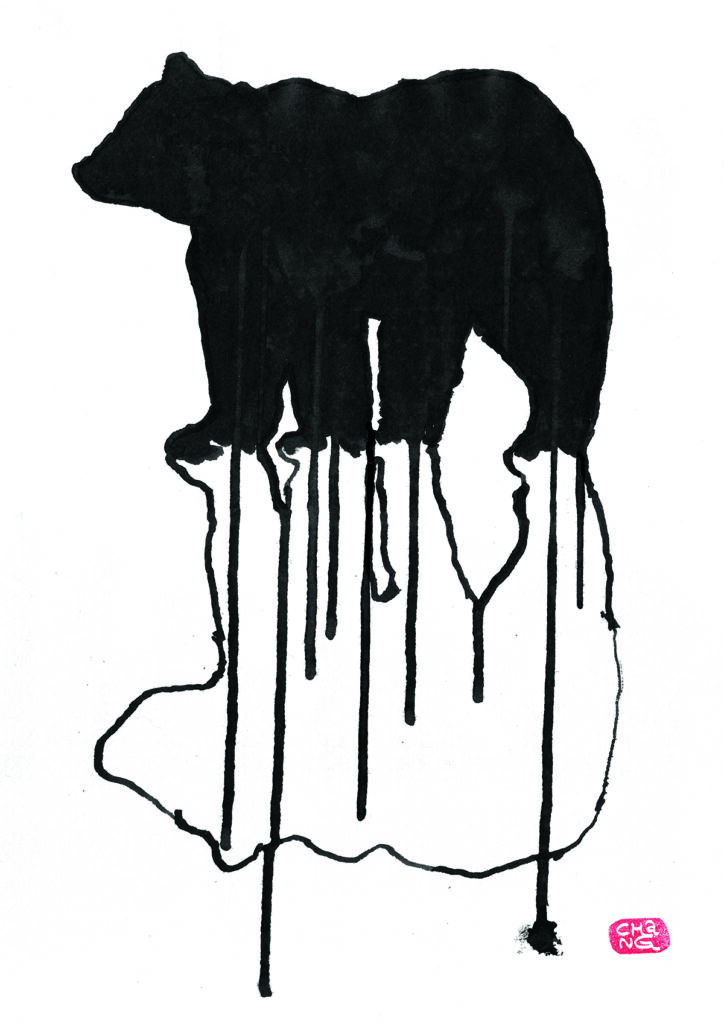

No dia do encontro com o urso, a antropóloga caminhava com dois companheiros evens na região circundante de montanhas vulcânicas e glaciares. Embora a sua família indígena tivesse tentado dissuadi-la da ideia, lembrando-a dos perigos do percurso, que incluíam a presença de ursos, ela estava decidida, e a caminhada árdua parece ter assustado mais os seus companheiros do que ela. Foi justamente no momento em que sentiu estarem todos em segurança, já tendo atravessado a parte mais difícil do trajeto, que decidiu afastar-se dos demais para aproveitar, na solidão, a beleza do local. Foi então que apareceu o urso, que como ela, parecia afastado de seu caminho e igualmente surpreso. A dois metros um do outro, olharam-se nos olhos, lutaram e sobreviveram, misturando definitivamente os seus corpos com sangue, pelos, carne e cabelos.

Foi somente após retornar à sua família evens, depois do calvário hospitalar, que conseguiu entender que aquele encontro estava longe de ser um acidente. Ela e o urso estavam fadados a se encontrar, o que já havia sido pressentido nos sonhos da autora e adivinhado no nome que recebera dos evens muito tempo antes: mátukha, ursa. Como lhe disse Dária, a matriarca da família que a acolheu, Martin revelara ao urso, refletida em seus olhos, a sua própria imagem humana, ou seja, a sua alma. Uma visão arrebatadora e insuportável para ele, defrontado com um duplo de si mesmo.

Escritora das boas

Embora o livro inicie-se com o momento logo após a luta, quando o urso, ferido pela piqueta de Martin, havia fugido para longe e ela aguardava pelo socorro solicitado pelos companheiros que a encontraram ensanguentada, o encontro propriamente dito só será detalhado perto do final do livro, justamente quando os seus esforços em dar sentido ao acontecimento parecem finalmente ter algum sucesso. A narrativa se faz assim de idas e vindas, onde se intercalam momentos de reflexão, conversas com médicos, parentes, amigos, sonhos e cenas da vida na Sibéria e na França, sem jamais perder o seu fio condutor, sem jamais deixar o leitor perdido ou desinteressado.

Em entrevista ao festival literário Bibliotopia de 2021, Martin explica que há muito pensara em contar essa experiência, mas que logo entendeu que ela não poderia ser narrada de modo linear ou com uma linguagem acadêmica. Para que pudesse “contar uma experiência que é da ordem do impensável” foi preciso uma outra linguagem e uma liberdade de estilo que somente a literatura pode lhe oferecer. Nem todos, entretanto, conseguem acessar esse outro modo de escrita com sucesso. Martin revelou-se, além de antropóloga, uma escritora, e das boas.

Academia e vida real

Como antropóloga, partilho algumas de suas experiências (embora muito menos radicais) e muitas de suas questões. Somos treinadas a partir da leitura de teorias e dos relatos de outros antropólogos, sobretudo daqueles que trabalharam na mesma região que nós; no meu caso, a Amazônia. Normalmente temos, desde muito jovens, esse impulso de deslocamento, de conhecer outros mundos. Nada, entretanto, nos prepara para esse encontro com a alteridade radical, com essas pessoas tão diferentes de nós e com o mundo estranho que nos revelam.

Nosso ofício envolve conhecer pessoas e relacionarmo-nos com elas. Para isso temos que viver junto, comer junto, aprender uma nova língua e um outro modo de estar no mundo. É sempre uma experiência dura, arrebatadora e intensa, exatamente como surge nas descrições de Martin sobre a sua vida entre os evens.

Acabamos por nos aproximar muito das pessoas com quem convivemos. Embora saibamos que a relação afetiva forte que nos une está na base de tudo o que aprendemos, ao prepararmos nossos artigos, teses e livros acadêmicos, somos, pelo formato exigido e a linguagem disponível, levados a deixar a densidade desses laços fora de nossas páginas. Por essa razão, é comum que antropólogos escrevam, ao lado de seu livro etnográfico, onde trabalham com conceitos e questões propriamente antropológicas, uma espécie de livro paralelo, de memórias, onde relatam mais livremente as suas experiências.

Poder da literatura

Recentemente, escrevi o meu próprio livro paralelo, Paletó e eu. Memórias de meu pai indígena (2018). O seu ponto de partida foi também uma experiência traumática, embora, felizmente, sem cicatrizes físicas. Depois de trinta anos de convívio com os Wari’, povo indígena do oeste de Rondônia e de vários livros acadêmicos publicados, sofri a morte do meu pai indígena, Paletó, o homem que me adotou e fez de mim uma antropóloga. Um fato súbito, que não me permitiu ter tempo útil para me deslocar do Rio de Janeiro, onde vivo, para Guajará-Mirim, em Rondônia.

Participei, em casa, do canto fúnebre dos meus irmãos indígenas, filhos de Paletó, via celular, e a tristeza me fez, no dia seguinte, começar a escrever o que eu pretendia ser a sua história de vida, caso eu não tivesse, como autora, sido tentada a entrar na história e partilhar a minha visão dos acontecimentos narrados. O livro acabou por se tornar uma dupla biografia, minha e dele, misturados que estávamos depois de trinta anos de convivência.

Como Martin, entendi que essa história só poderia ser contada por meio da literatura. Descobri, como ela, o poder desse outro tipo de escrita, não só para conseguirmos digerir a dor e o espanto, mas também para falarmos para um outro público sobre o nosso ofício tão pouco conhecido, e para darmos a conhecer, a um universo mais amplo, o sofisticado pensamento de povos que, em todas as partes do mundo, encontram-se profundamente ameaçados.

Os tais livros paralelos, além de entretenimento, têm assim uma importante função política, aquela de despertar o interesse e o respeito por esses conhecimentos outros, que grande parte dos leitores, fora do pequeno universo dos antropólogos e simpatizantes das causas indígenas, não conheceriam de outro modo.

Experiência anímica

A experiência de Martin, entretanto, é absolutamente única, daí o impacto de sua história. Tendo estudado o animismo por anos a fio e ouvido muitos relatos sobre os animais humanos, míticos ou não, o problema transferiu-se da ordem da escuta e da reflexão para a sua experiência íntima, para o seu corpo. Martin viveu uma experiência anímica, ou ao menos foi somente assim que conseguiu explicá-la satistaforiamente para si mesma. Do estatuto de crença ou — em sua forma revitalizada por Descola — ontologia, o animismo tornou-se um fato experimentável e, no caso, extremamente impactante. Como se não bastassem as palavras de seus amigos indígenas, foi preciso um curto-circuito, um encontro de perspectivas em um inusitado olho no olho, para que tudo o que lhe diziam fizesse pleno sentido: os ursos são gente.

Ao ler o livro, surgiu-me uma conexão interessante que, embora pareça fora de contexto, gostaria de explorar para concluir esse texto. Sabe-se que na literatura de viajantes e exploradores e, mais tarde, na antropologia, há uma tendência dos relatos sobre uma mesma região assemelharem-se, não somente em conteúdo, como se esperaria, mas também em estilo. Em vários momentos, o livro de Martin remeteu-me a um outro livro que, embora não tematize a vida de povos indígenas no chamado “Grande Norte”, fala de um certo lugar comum a ambos, não somente em termos das experiências física e psicológica, mas também espacial: aquele das pessoas feridas quase mortalmente no rosto por um ataque inusitado, seu périplo hospitalar e seu esforço obsessivo em compreender o acontecimento. Trata-se de O retalho (2020), romance autobiográfico do jornalista Philippe Lançon, que teve o maxilar destroçado no atentado ao jornal Charlie Hebdo, no mesmo ano de 2015, somente alguns meses depois do ocorrido com Martin. Caso a ordem temporal tivesse sido invertida, eles teriam se encontrado no hospital parisiense Sapêtrière, onde ambos foram cortados, costurados e novamente cortados.

Em ambos os livros, muitas páginas (especialmente no caso de Lançon, que esteve internado por muito mais tempo) são dedicadas à descrição da relação com os médicos e enfermeiros, dos quartos, das salas cirúrgicas, dos sons dos corredores, do tédio, das dores e da aflição com a imobilidade. Sobretudo, falam da angústia em não reconhecer o próprio rosto e em não compreender o significado do que lhes aconteceu.

Lançon estava contente na manhã do ataque, tomou café, fez seus exercícios sobre o tapete da sala, falou com a namorada e decidiu, ao invés de ir diretamente à redação do jornal Líberation, passar na sede do Charlie Hebdo, onde ficou para uma reunião. Ouviu tiros, viu sangue e seus companheiros mortos. Atingido por um tiro no rosto, fingiu-se de morto deitado no chão, abrindo os olhos somente o suficiente para não se esquecer das “pernas pretas” que via circular para lá e para cá, certificando-se das mortes.

Martin também estava contente em ter sido acolhida pela família evens e se assegurado de seu preparo físico e determinação no sucesso da caminhada aos vulcões. Foi justamente nesse momento de relaxamento que o urso surgiu e a desfigurou, o mesmo tipo de relaxamento que Lançon experimentava na reunião no Charlie em que sofreu o ataque, permeada por piadas e risos.

O jornalista, em meio às suas cirurgias de reconstrução, buscava na literatura e na música, assim como na reflexão política, a resposta para a sua perplexidade. A antropóloga foi buscá-la em seus parceiros indígenas, para onde voltou assim que lhe foi fisicamente possível. Embora apaziguados ao final de seus relatos, parece-me que as palavras de Martin na entrevista já mencionada valem para os dois: “Não há resposta ou solução. É okay não saber de que lado você está, e os antropólogos aprenderam a habitar esse espaço”.

Ao final, a perplexidade permanece junto com as cicatrizes no maxilar, que deram a ambos uma expressão levemente estranha, como um realinhamento facial, que deixa claro que estamos diante de uma pessoa diferente daquela que viveu sob aquele rosto, como em uma máscara animista, daquelas de que fala Martin, em que a face exterior se abre para deixar à vista um novo rosto, antes escondido.