Parte I

O cadáver

“Os cadáveres não suportam ser nômades.”

Tomás Eloy Martínez

1

Chafurdamos no calor.

Ouço passos na laje lateral, mas não consigo forças para gritar.

Sussuram, tropeçam e quebram alguma coisa. Riem.

Embaixo, a bicicletaria está fechada. As crianças no bairro, em bando, se divertem espiando os vizinhos. Sobem nos telhados, trepam nas árvores, se metem nas frestas. Ao longe, ouço barulhos de carrinhos de rolimã rasgando o asfalto. Assobiam.

Esses porras desses índios de araque, diz Sulamita, levantando-se nua e indo para o banheiro.

Lá embaixo, a velha grita. A índia. Ainda ontem ela me contou que sabe trançar palha de acuri.

Sulamita, quando dorme comigo, fica irritada. Diz que tenho que arranjar um emprego, sair daqui, procurar outro bairro. Essa indiarada de merda, ela repete.

Eu gosto do lugar. E de Corumbá. E já me acostumei com as crianças, que muitas vezes, aproveitam minhas saídas e mexem nas minhas coisas. Gosto também da velha índia, e me lembro dela quando saio para pescar.

Ouço Sulamita encher um balde de água no banheiro. Não faça isso, eu digo, em vão. Pé ante pé, ela se aproxima da porta e surpreende as crianças, de costas, empoleiradas na janela.

Ouço os meninos correrem, gritando e rindo, depois do banho que recebem.

Só então abro os olhos.

É domingo.

2

O repórter diz: trinta e três mil jovens vão morrer assassinados nos próximos quatro anos. Imagino um policial abrindo fogo contra eles. Os pretos. Executados pelas costas, imagino. Os pobres. Vejo a massa encefálica grudada na parede onde ocorre a matança. E as bordas do ferimento. O repórter diz: os mortos, seguindo as estatísticas, serão negros e pardos. Alguém terá que lavar as calçadas, eu penso.

Gosto de entrar em minha camionete vermelha caindo aos pedaços, ligar o rádio e, no conforto do ramerrão, depois de ter tomado uma ducha fria e bebido café forte, ouvir o locutor falar sobre a queda de bolsas mundo afora, chacinas, terremotos, ataques do Taleban, seqüestros, inundações, homicídios, pandemias, estupros e engarrafamentos quilométricos. Isso me acalma. Faz parte da minha recuperação pensar dessa maneira. Ouço tudo com a sensação boa de que não sou alvo de nada, estou fora das estatísticas, não sou rico, não sou preto, nem muçulmano, é isso que penso, estou salvo, protegido dentro do meu carro, enquanto sigo até a vila dos Remédios e entro na Estrada Velha, sempre com a janela aberta, para sentir o cheio do mato que me invade as narinas.

Às vezes, Sulamita dorme em casa, e nesses dias, rodo meu antivírus particular ouvindo suas histórias sobre o que ocorre na delegacia onde ela trabalha como auxiliar administrativo. Apreensões de droga, mandados de prisão, batidas, corrupção e fraudes. As pessoas se fodem aos baldes, essa é a verdade. Hoje, enquanto comíamos pão fresco, ela me contou da mulher que chegou na delegacia com uma faca enterrada no ouvido.

Foi assim que comecei aquele domingo. Até aqui, sem problemas, digo a mim mesmo. Pelo menos não tenho facas no ouvido. Estamos indo bem. No controle, câmbio.

Estacionei sobre a primeira ponte, desci para a boca do corixo e fiquei ali, ouvindo o coaxar das rãs e pensando onde iria pescar.

Lembrei do dia em que eu e Sulamita fomos de bicicleta até a gruta. Uma idéia de jerico, disse Sulamita. O caminho estava encharcado pelas cheias, o lamaçal alcançava os tornozelos. Sulamita foi reclamando, enquanto empurrava a bicicleta durante o trajeto. Depois, tomamos um banho nas águas geladas da gruta.

Daquela ponte, quase não se via bicho nenhum, nem mesmo capivara ou jacaré, por conta das fazendas nas vizinhanças. Alguns tucanos e gralhas sobrevoavam a vegetação baixa, procurando alimentos nas poças d’água que refletiam a luz do sol.

Fazia tanto calor que os caminhões que transportam gado pela região não estavam se arriscando. O suor escorria pelo meu rosto.

Voltei para o carro e me embrenhei no mato, em meio aos carandás. Segui até onde a trilha permitia, levando minhas tralhas de pesca, isopor com cerveja, molinete, caniço e anzol, e um pouco de paçoca.

Depois de deixar o carro estacionado sob uma árvore, fiz uma caminhada até o rio Paraguai, levando meu material de pesca e a rede. Não sei quanto tempo andei. Minha cabeça pulsava embaixo do sol. No trajeto, parei na boca da gruta, a mesma que visitei com Sulamita. Exausto, tirei a roupa e fiquei boiando muito tempo, sentindo o frescor no corpo, até minha testa parar de latejar.

Recuperado, segui a trilha até o rio.

Era o mês de janeiro, quando os peixes sobem em cardumes para desovar na cabeceira dos rios. Nessa época, a pesca é proibida, não se pode usar tarrafa, rede ou pari. A vantagem é que o lugar é só seu.

Sentei, abri uma cerveja, e foi um desses domingos tranqüilos, ensolarados, em que o pensamento vagueia sem rumo nem preocupação.

Passei a tarde assim, meio zonzo de cerveja, vendo o rio correr. Uma brisa morna soprava no meu corpo.

Pesquei o que era possível carregar na caminhada até o carro. Dois pacus, um pintado e três piavuçus, menos de dez quilos.

Depois, me estiquei embaixo de uma sombra, comi um pouco de paçoca e dormi, esperando a temperatura baixar para a caminhada de volta. Não sei quanto tempo dormi. Sonhei que tinha que cadastrar ramais e coordenar as telefonistas através do sistema de rádio, câmbio, que fazia enorme chiado. Já fazia um tempo enorme que tudo tinha acabado e o rádio ainda estava nos meus pesadelos.

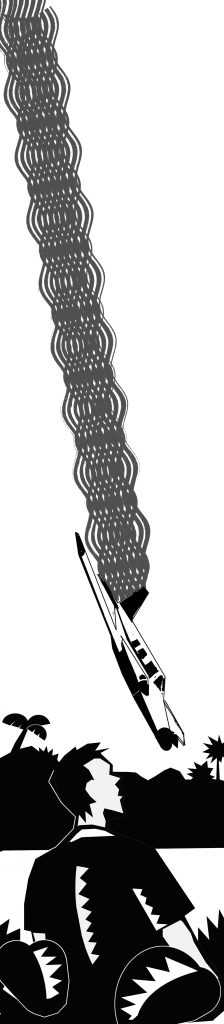

Acordei com taquicardia, ouvindo barulho de motor. Olhei para céu, e vi a aeronave voando baixo, pensei que fosse alguém tirando fotografia aérea.

Nem sei direito como tudo aconteceu. De repente, uma explosão, e o avião mergulhou no Paraguai, como uma ave pescadora.