Numa primeira leitura que se faça da obra do norte-americano Paul Bowles é bem plausível a percepção de que um dos eixos temáticos desenvolvidos preferencialmente pelo autor, seja o do gritante contraste entre culturas adversas. Nascido em Nova York e se autodefinindo como um viajante inveterado, iniciou seu itinerário na Europa, perambulando pelo norte da África, México, América Central e Tânger, no Marrocos, para onde se mudou definitivamente em 1947, lá vivendo até a morte.

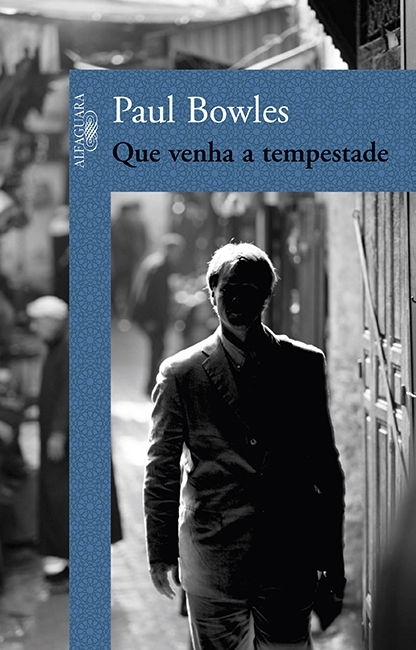

Não é à toa, portanto, que os cenários predominantes de suas primeiras histórias, recolhidas na antologia Um episódio distante (1946), até seus dois principais romances Que venha a tempestade (1952) e O céu que nos protege (1954) sejam representações daqueles lugares exóticos em que o cristão “civilizado” tem que se deparar com povos do deserto, muçulmanos, índios, crioulos, os chamados “bárbaros”, com todas as implicações e conseqüências que podem advir desse confronto.

Todo esse universo de aparente fascínio pelo outro e suas idiossincrasias, em nada parecido com o branco norte-americano ou europeu, de fato poderia induzir a uma reflexão muito pertinente em nossos dias, como a que é o cerne das discussões dos estudos multiculturais, tais como propostos por Angel Rama, Nestor Garcia Canclini e Stuart Hall, entre outros.

Hoje, como decorrência natural do processo de globalização, de ruptura de fronteiras, e do movimento intenso de massas migratórias redesenhando os mapas da nova geografia humana do planeta, os desdobramentos dos estudos antropológicos exigem a revisão dos processos de inferiorização das chamadas culturas periféricas, que passam a ocupar o centro dos debates.

A própria literatura se deslocou dos “modelos metropolitanos”, uma vez que, com a crítica anticolonialista, haverá, sobretudo a partir dos anos 80, por exemplo, estudos como os de Ana Pizarro, propondo a total destituição do conceito de influência, que passará a ser substituído pelo de intertextualidade.

A afirmação das culturas híbridas e a revitalização das literaturas das minorias, no âmbito da releitura do processo de dominação dos povos, em que prevalece a vertente da história não oficial, acabaram por introduzir a necessidade de diálogo intercultural, sem estigmatizar a tradicional e preconceituosa dicotomia “civilização x barbárie”. Assim, seria de se supor que a literatura de Bowles, apelando para o êxtase das paisagens panorâmicas do deserto e do império dos sentidos de uma natureza exuberante e sedutora, determinasse, em boa medida, o comportamento dos brancos civilizados que se deixariam arrebatar pela alteridade fascinante do cenário e de sua gente.

Melhor dizendo, seus protagonistas encarnariam o papel do branco que leva uma vida vazia e sem sentido no “mundo civilizado”, alguém que, cansado de tudo, viaja àqueles lugares a fim de passar por um processo de aculturação que o salvaria, na medida em que o contato com o outro lhe proporcionaria o que a — assim chamada — “civilização” não tem mais a oferecer. E, em síntese, concluiríamos que nenhuma cultura é bárbara, apenas porque se distancia da cultura etnocêntrica e seus valores de dominação, mas, representa um universo em si, que precisa ser respeitado com tudo aquilo que comporta.

Mal comparando, seria fácil supor que essa aproximação entre brancos cristãos e árabes muçulmanos aqui em cena poderia se coadunar, por exemplo, com a mesma visão idealizada do filme Avatar, de James Cameron. Nesse caso, a releitura mítica do bom selvagem rousseauniano investe na idéia de que o povo dominado tem muito a ensinar ao dominador, revertendo os papéis de quem, de fato, é o detentor de conhecimento, de respeito e integração à natureza, enfim, de cultura.

Terras de ninguém

Mas Bowles não vai nessa direção. Não há heróis ou vilões e sua ficção não é condescendente com nenhuma das partes envolvidas. Não há nenhum tipo de aprendizado que console, a não ser o do assombroso abandono a que estão todos condenados.

Como elo a unir as três obras mencionadas há a não idealização de que alguma cultura possa ser superior à outra, talvez exacerbando a premissa lançada por Lévi-Strauss em Raça e história, segundo o qual “o bárbaro é, em primeiro lugar, o homem que crê na barbárie”. Em outros termos, quando abandonados à própria sorte, os chamados civilizados das culturas superiores falham, fracassam totalmente, num processo de absoluta desintegração física e moral.

Nessas “terras de ninguém”, não há aculturação e sincretismo que dê conta das adversidades culturais que demarcam as fronteiras e limites do humano que já se perdeu de si mesmo.

Em mais de uma vez, reitera-se a epígrafe da última parte que conclui o romance O céu que nos protege, e que é retomada de Kafka:

De um certo ponto em diante

Não há mais como voltar atrás.

Esse é o ponto que se deve atingir.

Essa máxima kafkiana, talvez, ajude a decifrar os enigmas da narrativa de Bowles, uma vez que seus protagonistas se deslocam, não para se encontrar ou preencher o vazio de suas carências. Eles se deslocam, precisamente, para se perder.

Poética do deslocamento

Daí porque, em toda sua obra, seja possível falar de uma nítida poética do deslocamento. Importa notar, como descreve o personagem Port Moresby no romance em questão, a fundamental diferença entre o viajante e o turista:

Ele não pensava em si mesmo como turista; era um viajante. A diferença era, em parte, uma diferença de tempo, ele explicava. Enquanto o turista geralmente volta depressa para casa ao fim de algumas semanas ou meses, o viajante, que não pertence a um lugar mais do que a outro, se locomove devagar, ao longo de períodos de anos, de uma parte da terra a outra.

Ao deslocamento espacial, em que os brancos civilizados sempre partem a lugares distantes, corresponde um desconcertante deslocamento psíquico, que os situa num entre-lugares, em que nada conforta e tudo parece estranho.

Entre os vários estudiosos que tratam da condição de ser estrangeiro, e retomando os ensinamentos de Lévi-Strauss, vale mencionar o que afirma o antropólogo Maurizio Bettini: “Terrível condição, aquela do estrangeiro que, em meio à gente diversa e em uma terra que não é a sua, perdeu o contato com a sua própria identidade. Se antes recordava intensamente a sua terra, agora não a recorda em absoluto, já nem sabe mais qual é…”

O estranhamento sofrido pelos protagonistas de Bowles, em termos de vertigem, “opressora sensação de irrealidade”, vazio da existência são, nesse sentido, estrangeiros que sofrem, aos poucos, uma total desintegração do eu e traduzem, em parte, uma das mais interessantes estratégias narrativas do autor. Confira-se, por exemplo, como se sente Nelson Dyar, o herói norte-americano que vai se perder em Tânger no Marrocos, no romance Que venha a tempestade:

Ele ainda se sentia esvaziado: não era ninguém e estava ali parado no meio de país nenhum. O lugar era uma simulação, uma sala de espera entre destinos, uma transição de um modo de ser para outro, que no momento não era nem um nem outro, sem modos. Os árabes trotavam por ali com seus sapatos europeus reabilitados que impediam que andassem de maneira natural, se chocavam com ele, olhavam para ele, tentavam falar com ele, mas ele não prestava atenção… Ele disse a si mesmo que era como um prisioneiro que tinha quebrado a primeira barra de sua cela, mas ainda estava dentro.

Como bem demonstra o escritor italiano contemporâneo Claudio Magris, no genial ensaio L’imbarazzo di Mefistofele em Itaca e oltre, o estranhamento seria a verdade do homem moderno, uma vez que este recusa a falsa ilusão de unidade como capaz de lhe garantir alguma segurança. No fundo, a razão que proclamava a unidade e totalidade do mundo foi justamente negada, porque impunha as formas de dominação da cultura ocidental às demais culturas.

Assim sendo, uma vez que incapazes de adaptação, eternamente deslocados e estranhos aos locais para onde viajam, os personagens de Bowles renegam a própria tradição unitária e conservadora de sua origem ocidental. A cultura civilizada de primazia e dominação cede espaço à verdade do lugar, em que os habitantes, integrados por deterem o conhecimento, se sobrepõem.

Circo de horrores

Não fosse dessa maneira, não teríamos como explicar o requinte de crueldades, o verdadeiro circo de horrores em que muitos deles passam a atuar. É o que chama a atenção, em especial, em dois contos da antologia Um episódio distante.

No primeiro — que dá título ao livro — temos um erudito professor de Lingüística norte-americano, que volta ao deserto do Saara na tentativa de reencontrar um conhecido. Acaba sendo vítima de um grupo de reguibats, que o capturam — um dos mais violentos da região, assim definidos: “O reguiba é uma nuvem atravessada na face do céu”; “Quando um reguiba aparece o homem direito foge”.

Na mão desses “homens que não freqüentavam cidades”, o civilizado branco será totalmente desumanizado, transfigurado numa espécie de ser disforme e abjeto, para entretê-los e diverti-los. Algo tão monstruosamente bizarro como, por exemplo, o papel encarnado por Richard Harris no filme Um homem chamado cavalo, de Elliot Silverstein (1970), em que um aristocrata inglês de modos refinados é capturado por índios sioux, sendo inicialmente escravizado e tratado como um animal de carga pelos guerreiros. Ou ainda, como as cabeças decepadas dos africanos de Coração das trevas, de Joseph Conrad, que serviam para adornar as cercas da selva, em que só se via o horror:

Uma depois da outra essas cintas brilhantes foram amarradas a seu torso, braço e pernas, inclusive em torno de seu rosto, até ele estar inteiramente contido dentro de uma armadura que o cobria com suas escamas circulares de metal. Havia uma boa dose de alegria durante essa arrumação do Professor.

(…) O Professor não estava mais consciente; para ser exato, ele existia no meio do movimento feito por esses outros homens. Quando terminaram de vesti-lo do jeito que queriam, enfiaram comida debaixo das placas de metal penduradas diante de seu rosto. Mesmo ele mastigando mecanicamente, a maior parte acabava caindo no chão. Puseram-no de volta no saco e o deixaram ali.

(…) Mesmo quando os ferimentos sararam e ele não sentia mais dor, o Professor não conseguia começar a pensar de novo, comia e defecava, e dançava quando mandavam, uma série de saltos sem sentido para cima e para baixo, que deliciava as crianças, principalmente por causa do maravilhoso ruído que produzia. E ele geralmente dormia durante o calor do dia, entre os camelos.

A crueldade atinge a máxima potência no conto A presa delicada, em que Driss, um adolescente sonhador e ingênuo da tribo filala (de comerciantes de couro) em viagem para Tessalit, junto a seus dois tios, será vítima de um estranho que se dissimula como uma pessoa inofensiva. Este engana a todos e, afinal os saqueia, matando os mais velhos e prendendo o jovem a quem tortura sadicamente e mata, sob os efeitos alucinógenos do haxixe:

O homem se deslocou e examinou o jovem corpo caído nas pedras. Passou o dedo pela lâmina da navalha; uma agradável excitação tomou conta dele. Deu um passo à frente, olhou para baixo e viu o sexo que brotava na base da barriga. Não inteiramente consciente do que estava fazendo, pegou-o com uma mão e trouxe o outro braço para baixo com o movimento de um ceifador com a foice. Foi rapidamente cortado. Sobrou um buraco redondo, escuro, vermelho com a pele; ele ficou olhando um momento, sem expressão. Driss estava gritando. Os músculos de todo o seu corpo retesados, mexendo-se.

Lentamente o mungari sorriu, mostrando os dentes. Pôs a mão na barriga dura e alisou a pele. Depois fez uma pequena incisão vertical ali e, usando ambas as mãos, caprichosamente enfiou o órgão cortado ali até desaparecer.

Animais com fala

Mas não se imagine que os requintes de crueldade se dão apenas contra o branco civilizado ou entre os povos do deserto. No conto Em Paso Rojo, as irmãs Lucha e Chalía, depois da morte da mãe, vão visitar o único irmão Dom Federico que mora numa fazenda e conta com a mão-de-obra dos índios do lugar. Dom Federico revida a opinião de Lucha, afirmando que os índios “são boa gente” e que “nunca lhe haviam causado problemas”, diante do preconceito da irmã que teria dito, desdenhosamente: “Índios, coitados, animais com fala”…

O enredo, então, sinaliza o choque entre a cultura do branco espanhol (que se considera superior) e a do índio e crioulo nativos — vistos pelas mulheres como atrasados, traiçoeiros e preguiçosos. E aqui é Chalía que, sentindo-se atraída por Roberto, um vaquero ingênuo que trabalhava na fazenda, arma contra ele, injustamente, uma tocaia. Nesse caso, o branco civilizado age como bárbaro, impondo-se, de modo violento e autoritário contra o mais fraco, que sucumbe, nas garras do estereótipo.

Além disso, é inevitável, nessa história, não perceber o viés psicanalítico das questões relativas à atração e à repulsa, Eros x Tânatos, que permeiam as ações malignas de Chalía contra o crioulo. É preciso suprimir o desejo irresistível que tanto a transtorna e aflige, aniquilando-o.

Niilismo

Diante de episódios devastadores como esses, reiterados com a sistemática desintegração física e moral dos protagonistas de seus romances, abandonados à própria sorte na terra distante e estranha, o autor norte-americano também autoriza leituras fundamentadas numa perspectiva de análise niilista. De fato, no conto Cold Point, o narrador abre o discurso com a máxima: “A vida é notadamente hedionda demais para se tentar preservá-la. Que se acabe…”

Há, ainda, no livro três de Que venha a tempestade, o mais que sugestivo subtítulo A era dos monstros. “Somos todos monstros” é a conclusão a que chega a personagem Daisy Valverde, uma aristocrata milionária de Tânger com quem Dyar, o protagonista, se envolve. Nesse capítulo, que poderia ser intitulado como “desesperadora verdade”, volta-se ao tema da desconfiança generalizada de um mundo em que a vida não parece valer a pena, uma vez que não existe esperança:

— Somos todos monstros — Daisy disse com entusiasmo. — É a era dos monstros. Por que a história da mulher e dos lobos é tão terrível? Conhece a história da mulher com um trenó cheio de filhos, atravessando a tundra e os lobos atrás dela? Ela vai jogando um filho atrás do outro para aplacar as feras. Todo mundo achava horrível há cem anos. Mas hoje é muito mais terrível. Muito, porque naquela época era uma coisa remota e improvável, e agora entrou no domínio do possível. É uma história terrível não porque a mulher seja um monstro. Absolutamente. Mas porque o que ela fez para se salvar é exatamente o que todos nós faríamos. É terrível por ser tão desesperadamente verdadeira. Eu faria isso, você faria isso, todo mundo que eu conheço faria isso. Não é mesmo?

Bowles toca de perto em alguns preceitos nietszcheanos. Seja ao abordar o tema do deslocamento como negação da origem e dos valores da civilização; seja na apologia da crença em uma desconfiança inexorável — “acreditar ou duvidar é uma questão de querer acreditar ou duvidar” —; seja, enfim, na depreciação da vida real em nome da postulação de um mundo supra-sensível superior a ela, sua narrativa busca se traduzir como uma “opressora sensação de irrealidade”.

Daí também — embora haja o fascínio de uma natureza exótica e das paisagens do deserto, ampliadas ou distorcidas pelos efeitos do haxixe (conhecido pelos árabes como majun) — o porquê de haver sempre um céu sólido em Bowles, excessivamente luminoso, que não alenta, nem dá nenhuma segurança, pois a vida é constantemente ameaçada por um vazio inenarrável.

As sensações que se definem, diante desse céu desértico, caracterizado por um “paroxismo de brilho”, aliam o infinito ao medo e ao horror físico, a imensidão ao abandono, a exuberância do exótico ao nada da existência.

Estranho céu

No romance O céu que nos protege, cuja força descritiva inspirou Bernardo Bertolucci a dirigir o filme Sob o céu que nos protege, de 1990, há um episódio de tamanha densidade poética que vale mencionar. Nessa cena, Port e Kit, que vivem uma séria crise conjugal, em certo momento, após um longo passeio de bicicleta, são arrebatados pela onipresença do céu do Saara:

— Sabe — disse Port, e sua voz soou irreal, como as vozes costumam soar depois de uma longa pausa num lugar absolutamente silencioso —, o céu aqui é muito estranho. Quando olho para o alto, tenho sempre a sensação de algo sólido lá em cima, nos protegendo do que existe atrás.

Kit estremeceu ligeiramente ao dizer:

— Do que existe atrás?

— É.

— Mas o que existe atrás? — A voz dela era muito pequena.

— Nada, acho. Apenas escuridão. Noite absoluta.

— Por favor, não fale disso agora. — Havia agonia em seu pedido. — Tudo o que você me diz me assusta aqui em cima. Está escurecendo e o vento está soprando, eu não suporto isso.

Ele se sentou, passou os braços pelo pescoço dela, beijou-a, afastou-se e olhou para ela, beijou-a outra vez. Havia lágrimas em suas faces.

Mesmo que aparentemente abrigados pelo céu, ambos não destoam da saga preanunciada dos viajantes, que saem de seu lugar de origem para se perder. O deserto, aqui, não representa, como em tantas outras conotações, um lugar de retiro espiritual, de silêncio necessário para uma chance de encontro com o eu profundo. Certamente, não com o sentido que o escritor israelense Amós Oz, em entrevista para a Folha de S. Paulo, lhe confere. Com efeito, ele teria confessado que tem o hábito de caminhar pelo deserto todas as manhãs, e que isso o ajuda a compreender melhor a condição humana.

Apelo semelhante é o que encontramos no romance No teu deserto, do português Miguel Sousa Tavares (resenhado no Rascunho 125). Ali, a viagem ao Saara é a de busca de alimento espiritual, aventura ao redor do eixo do ser, da contemplação silenciosa, que se revela como bálsamo para as dores e angústias da frenética vida contemporânea.

Em Bowles, nada disso se verifica. O deserto é cenário estonteante de perda, é a vertigem de um mar de areia infinito, iluminado por um sólido céu protetor que, paradoxalmente, é pano de fundo para a desintegração do ser. É viagem sem volta, dos que o procuram, exatamente, para se perder. O medo diante do vazio é terrificante e palpável. A consciência da perda perturba ainda mais, pois não se sabe ao certo o que se está deixando ir.

É novamente o que aflige Kit, diante da doença, que levará seu marido Port à morte:

Não era a perda de uma vida inteira que ela chorava ali nos braços dele, mas era, sim, grande parte de uma vida; acima de tudo era uma parte cujos limites ela sabia precisamente, e essa consciência aumentava a sua amargura. E, então, dentro dela, mais fundo do que o choro pelos anos perdidos, ela encontrou um horror todo formado e crescendo. Levantou a cabeça e olhou para ele com ternura e terror.

Do vazio

Essa mesma consciência opressora de perda em O céu que nos protege se transmuta numa verdadeira apologia do vazio no romance Que venha a tempestade. E esse é um dos traços que aproximam as duas obras. Na segunda, Nelson Dyar chega a Tânger , no Marrocos, e premonitoriamente, logo no início, recebe o veredicto de Daisy, ao permitir que ela leia sua mão:

Ela olhou cuidadosamente, esticando a pele da mão com os dedos.

— Não. Não vejo sinal nenhum de trabalho. Nenhum sinal de nada, para falar a verdade. Nunca vi uma mão tão vazia. É aterrorizante…

Ele fingiu uma grande indignação, retirou a mão com força.

Ela olhou para ele com infinita preocupação nos olhos. Quero dizer — falou — que o senhor tem uma vida vazia. Nenhum desenho. E nada por dentro para dar qualquer sentido a ela…

O vazio como entidade imprecisa, mas onipresente, os paradoxos de uma existência vã, tocam, também, a náusea sartreana. A vertigem provocada por uma série de “significados silenciosos” é constante nas percepções que Dyar vai tendo, a respeito de si mesmo, naquele lugar distante, em que constantemente é assolado por uma intensa impressão de não realidade, quase onírica:

A sensação de irrealidade era muito forte dentro dele, em toda a sua volta. Aguda como uma dor de dentes, penetrante como o cheiro de amônia, no entanto, impalpável, impossível de localizar, um grande borrão na lente de sua consciência. E as percepções borradas que dela resultavam produziam uma sensação de vertigem. Sentou-se na poltrona e acendeu um cigarro. O gosto dele o deixou nauseado; atirou-o num canto e ficou olhando a fumaça subir devagar pela parede até chegar à frente da vidraça, quando era soprada para dentro pela brisa.

Não estava pensando, mas lhe vieram palavras à mente; elas todas formavam perguntas: “O que estou fazendo aqui? Aonde vou chegar? O que significa tudo isto? Por que estou fazendo isto? De que adianta? O que vai acontecer?”

Aqui tudo era muito improvável, tinha o mesmo peso sem sentido, indefinível das coisas num sonho, o tipo de sonho em que cada simples objeto, cada movimento, mesmo a luz no céu, é carregado de significados silenciosos…

Natureza imperiosa

Outro traço que é possível detectar como recorrente às obras aqui analisadas é a força da natureza a mover os indivíduos e, em alguma medida, a determinar-lhes o comportamento.

Retoma-se o plot de extremo fascínio, diante da exuberância de florestas, águas, amplas paisagens e excessiva luminosidade. Porém, o que importa notar é que não há, em Bowles, a idealização desses lugares como paradisíacos, sinalizando uma fenomenologia espacial de locus amenus.

Em sua narrativa, a força de uma natureza imperiosa tangencia o que há de inexplicável e incontrolável nos instintos humanos, exacerbados nas situações de estranhamento e deslocamento psíquico sofrido pelos personagens.

Interessante o que acontece, por exemplo, com o protagonista do conto O pastor Dowe em Tacaté, em que é possível constatar um nítido diálogo com A noite do iguana, de Tennessee Williams.

Em ambos, a natureza vai impregnando o espírito daqueles religiosos, a ponto de fazer estremecer os dogmas de sua fé. Em Bowles, o pastor Dowe, embora vacile, resiste e luta contra o sincretismo, ao passo que em Williams, o ex-pastor protestante Shannon tem como única chance de vida reinventar-se no novo meio ao qual se integra, na costa oeste do México.

Vida pela vida

Mesmo que a tônica dominante na narrativa do autor norte-americano possa ser definida como a da desesperada consciência do abandono, a que estamos todos fadados, em um trecho do romance Que venha a tempestade há a seguinte reflexão filosófica, que merece ser transcrita:

Porque a vida não é um movimento em direção a ou para longe de alguma coisa; nem mesmo do passado para o futuro, nem da juventude para a velhice, nem do nascimento para a morte. A totalidade da vida não é igual à soma de suas partes; não existe soma. O homem adulto não está envolvido na vida com mais profundidade do que um recém-nascido; sua única vantagem é que de vez em quando pode lhe ser dada a consciência da substância dessa vida e, a menos que seja um tolo, ele não procurará por razões nem explicações. A vida não precisa de esclarecimento, de justificação. De qualquer lado que seja abordada, o resultado é o mesmo: a vida pela vida, o fato transcendente do indivíduo vivente.

Ainda que doa, viver é preciso… Talvez, em Paul Bowles, a mera constatação da vida enquanto fenômeno transcendente e bastante em si é que suscite, paradoxalmente, a voraginosa vertigem, o insuportável nonsense dos que precisam encontrar motivos para vivê-la.