Ainda intrigado com a recente polêmica entre críticos literários e escritores, sentei-me no terraço e me pus a folhear, ao acaso, a correspondência de Gustave Flaubert. Em meio a dúvidas, ou inquietações, costumo recorrer a alguns livros que nunca me falham. Não porque me dêem respostas, porque não dão. Mas porque ampliam, desdobram e dinamizam as perguntas que trago dentro de mim. Sobretudo porque me fazem companhia — e haverá, nessas horas, algo mais importante?

Recorro, então, aos Ensaios, de Montaigne; ao Livro do Desassossego, de Pessoa; às Cartas a Lucílio, de Sêneca; aos diários de Kafka e de Gombrowicz; à correspondência de Clarice Lispector; aos ensaios de Juan José Saer. E também às cartas de Flaubert a que, dessa vez, me abraço. Nessas horas, navego no interior destes livros como um pirata cego. Desprezo a ordem cronológica e a seqüência das páginas. À deriva, engaveto mapas e bússolas. Vou e volto, saqueio aqui e ali, e logo pequenos tesouros me caem às mãos.

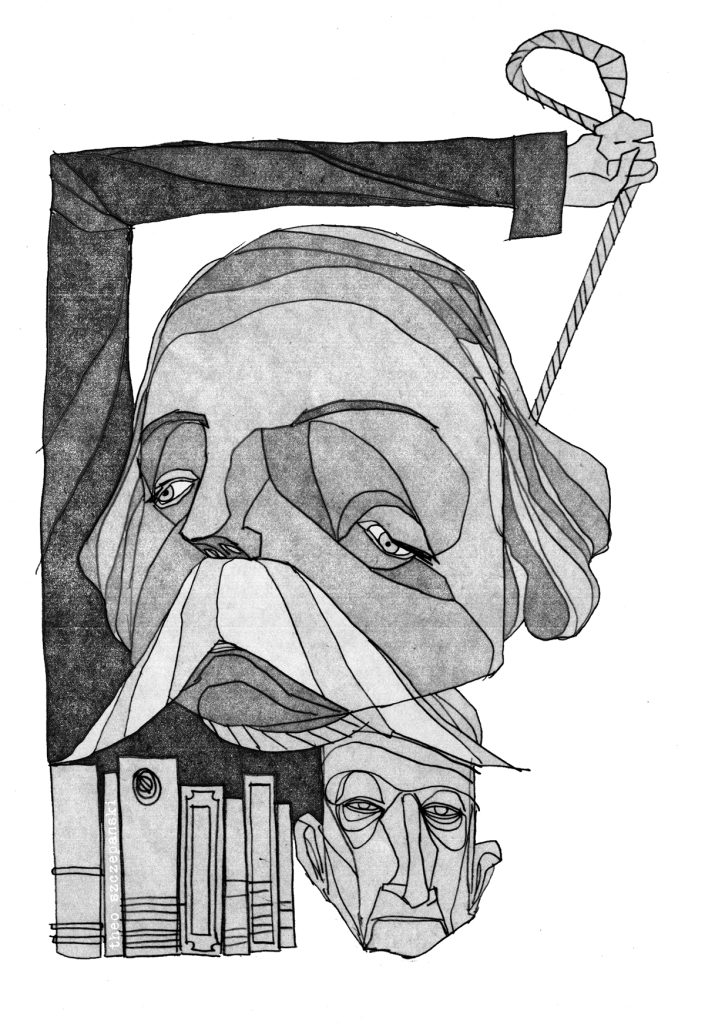

Anota Flaubert na noite de sábado de 9 de agosto de 1946: “A deplorável mania de análise me esgota. Eu duvido de tudo e até mesmo de minha dúvida”. Sabia Flaubert que o escritor é seu pior carrasco. Com todo o respeito que sua memória merece: todos carregamos dentro de nós um impiedoso Wilson Martins. Penso em Martins porque sempre exerceu a crítica como uma atividade de tribunal. Preferia a companhia de advogados, promotores, desembargadores, do que escritores.

Via-se como um juiz implacável, um solene e abnegado servidor da Verdade.

Tenho uma concepção radicalmente diferente da atividade crítica que, a meu ver, não é julgamento, ou uma aferição, mas uma torção de perspectiva. Inspiro-me aqui, seguindo uma lição de João Cabral, nos pintores cubistas. O crítico não ocupa um lugar mais lúcido, ou mais “verdadeiro” que o escritor. Ele só pode ajudar aos escritores porque ocupa “outro lugar”. Porque distorce, contorce, revira o que os escritores fazem. Sempre que esboço um pensamento crítico sobre o trabalho alheio penso em Joan Miró. E o imito.

Acontece que, sem que os críticos literários tenham qualquer culpa disso, muitos escritores — eu diria mais: todos os escritores — carregam dentro de si, em matizes e intensidades diferentes, mas sempre como um fardo, seu secreto Wilson Martins. E eis que Flaubert, nessa carta de 1846, expõe o seu! Eis a grandeza de Flaubert: quantos têm a mesma coragem?

Uma prova dessa presença incômoda e secreta aparece em outra carta de Flaubert, datada de 25 de outubro de 1853. Falando do desgaste que sente na escrita de Madame Bovary, ele escreve: “Este livro, por mais bem realizado que possa ficar, não me agradará jamais. Agora que eu o compreendo melhor em todo o seu conjunto, ele me desgosta”. Ainda tenta salvar alguma coisa, porém, entre os escombros de seu esforço. Diz: “Tanto pior terá sido uma boa escola. Terei aprendido a fazer diálogo e retrato. Escreverei outros!”. Só a ilusão do futuro glorioso o acode.

Uma semana antes, em outra carta, fala do sofrimento que a convivência com Bovary lhe provoca. Escreve: “Este livro, no ponto em que estou, me tortura de tal modo (e se eu achasse uma palavra mais forte eu a empregaria) que eu fico às vezes doente fisicamente”. Reclama de dores fortes, que quase o levam a desmaiar. Fala ainda de fortes ânsias de vômito. Resume: “Tudo me desgosta. Acho que hoje me teria enforcado com delícia, se o orgulho não me tivesse impedido”.

Seus desabafos e lamúrias guardam certamente, eles também, muito de ficcional. Nas cartas, Flaubert continua a escrever um romance, só que agora na primeira pessoa. Mesmo assim, fala de dores que, ainda que falsas, realmente sente. A verdade não se pesa em uma balança, nem se mede com um esquadro. A verdade oscila entre a verdade e a mentira. A própria palavra, verdade, não deixa de ser mentirosa.

Alguns meses antes, em outra carta, Flaubert fala de sua vontade não de matar-se, mas de desistir da escrita. “Estou arrasado de fadigas e de fadiga e de tédio. Este livro me mata; nunca mais farei nada semelhante”. Podemos ouvir, mais uma vez, esmaecida mas veemente, a voz dolorosa do crítico que carrega no peito. Talvez possamos entender, então, por que tantas vezes os escritores renegam o trabalho da crítica literária. Caberia pensar, agora, nos motivos que levam os críticos a sofrer dos escritores que lêem. Mas essa já é outra conversa. (8_junho_2011)

Os murmúrios do silêncio

Viajei muito a trabalho, andei cansado, e na semana passada, precisando respirar, desapareci. Foi uma oportunidade para ficar um pouco em silêncio. Mais ainda: uma chance para refletir sobre o valor do silêncio na literatura. Sempre que falamos de literatura, pensamos nas palavras. Mas sem o espaço entre elas (as pausas de uma partitura musical), se a respiração dos parágrafos (o oxigênio que nos mantém vivos), sem a ajuda do silêncio, é muito difícil escrever.

Poetas, mais do que ninguém, sabem disso. Penso logo em Vinicius de Moraes, que está sempre a meu lado, um fantasma benigno que nunca me abandona. E em uma de suas letras de música, A mais dolorosa das histórias, escrita para uma melodia (ou a partir de uma melodia, não sei dizer) de Claudio Santoro. É um pequeno poema de amor, 14 versos singelos, que dormem (em silêncio) no interior de sua Poesia completa. Quase ninguém os ouve, o que não os impede de existir.

Três versos, bem simples, com a desafetação que Vinicius tanto cultivou, me orientam: “Oh, silenciai/ Vós que assim vos agitais/ Perdidamente em vão”. Podiam ser escritos pelos poetas de hoje, poetas do atordoante século 21, dentro do qual (como em uma carruagem desgovernada) nos agitamos, falamos e escrevemos sem parar. E no qual o silêncio é visto com suspeita, como uma renúncia, um fuga medrosa, ou omissão imperdoável.

No ritmo louco da web, no grande abismo de janelas que se descerram na TV, no bombardeio contínuo da publicidade e do marketing, o silêncio parece obsceno, porque gratuito. A agitação, ao contrário, é vista como produtiva; consideramos, em geral, que as pessoas agitadas são mais responsáveis e dinâmicas, pessoas decididas e donas de si, que não perdem tempo com o improdutivo. Silenciar seria, assim, jogar o tempo fora. Mas é?

Como um detetive desprovido de um crime, sem saber por onde avanço e por que avanço, afasto-me um pouco de Vinicius para folhear a poesia de Cecília Meireles, poeta um tanto esquecida — que eu mesmo, admito, tantas vezes esqueço. Agarro-me a Cecília em busca de um pouco mais de ar. Também sem saber por que, detenho-me em Sobriedade, breve poema de Mar absoluto. E novamente em três versos, só três versos (para que mais?), que me acolhem, encontro um ponto de respiração.

Escreve Cecília: “Que coisa tênue, a minha vida, que conversa apenas com o mar,/ e se contenta com um sopro sem promessa,/ que voa sem querer das ondas para as nuvens”. Às vezes, como Cecília, sinto vontade de sentar-me diante do mar imenso (ela diz: “absoluto”) para simplesmente calar. Não para fugir, não para ausentar-me, ou para me omitir, mas para respirar. As pausas… vivemos em um mundo sem pausas e isso asfixia! Mas em Curitiba, no topo da montanha, estou bem longe de meu mar. Posso, contudo, imaginá-lo, um mar curitibano — como o mar paraguaio entrevisto, um dia, por Wilson Bueno.

A conversa (à moda de Cecília) que eu teria com esse mar seria, ela também, silenciosa. Como resposta, eu teria também um “sopro sem promessa”. Só o silêncio, envolto em golfadas de ar, embrulhado em maresia, cortado por aves (silenciosas) que sobrevoam. Com seus vôos, elas escrevem alguma coisa que não sei ler. Visto de longe, sentado diante de meu mar inexistente, talvez eu parecesse apático, ou indiferente, ou deprimido. É o que, em geral, pensamos da sobriedade: que ela é desinteresse e pose. Coisa de esnobes, ou de apáticos. Mas não: ando precisando desse recolhimento, e foi talvez por isso que me silenciei ao longo de toda uma semana.

Digo mais: silenciar é ainda uma maneira de escrever ou, pelo menos, de preparar-se para a escrita. Porque das palavras um escritor não se livra, mesmo que quisesse. Eu não quero. No mesmo poema, Cecília descreve ainda: “Perguntas seculares se levantavam no meu coração:/ última planta dos desertos, voz do Enigma…/ Ai de mim!” No silêncio, em vez de responder por responder, cedemos espaço para as perguntas.

O silêncio não é um embotamento, mas uma escuta. Não é a ausência de palavras, mas um momento em que elas, enfim, se encolhem, talvez para dormir. Escritores precisam do silêncio como os alpinistas, que se lançam com fúria nos picos do Himalaia, precisam de ar. A beleza está ali, bem diante deles, e quase os faz esquecer disso. Mas, mesmo diante do sublime, eles continuam a ser homens comuns. Seus pulmões continuam a trabalhar.

Penso, ainda, que para ler — pelo menos na clássica atitude da leitura silenciosa — precisamos de silêncio, ou, pelo menos, de introspecção, que é uma espécie de silêncio do corpo. A mente se enrola sobre si mesma, vedando a passagem do mundo exterior. Ela se derrama sobre as páginas do livro e aquele limite branco lhe basta. Não precisa de mais nada. Também ler é aprender a calar. (26_maio_2011)

NOTA

Os textos Wilson Martins em Flaubert e Os murmúrios do silêncio foram publicados no blog A literatura na poltrona, mantido por José Castello, colunista do caderno Prosa & Verso, no site do jornal O Globo. A republicação no Rascunho faz parte de um acordo entre os dois veículos.