O enfraquecimento e logo o fim da ditadura militar liberaram a literatura brasileira para fazer leituras do período. O tom trágico com desejos de ser épico foi o mais comum, quase exigência de matérias tão traumáticas como tortura, morte, desaparecimento, prisão e exílio. Do escritor se esperava um engajamento sério nas questões políticas, o que levou à criação de um herói recorrente no período — o jornalista — espécie de justiceiro da escrita, tanto na ficção quanto nas memórias. A fase das alegorias — que era um código literário para leitores inteligentes, o que livrava os autores da censura, por natureza linear e burra — já estava vencida.

Mas outras respostas foram dadas, fugindo a estes dois padrões. Uma delas foi a paródia como arma de desconstrução de um agora que não fazia o menor sentido. Neste tipo de livro, o autor renuncia a toda forma de messianismo social e literário para zombar do país como um todo, sem perdoar nenhum dos grupos sociais envolvidos na farsa que é nossa existência.

Nos anos de repressão, mesmo quando ditos democráticos, tal como agora, surge sempre um sentimento relativista de pátria. Enaltecer a pátria é uma forma de justificar atos autoritários contra pessoas e grupos que possam atrapalhar a marcha triunfal dos poderosos. A palavra Brasil se faz um manto mágico que acoberta tudo, restando ao escritor ridicularizar os seus elementos de representação.

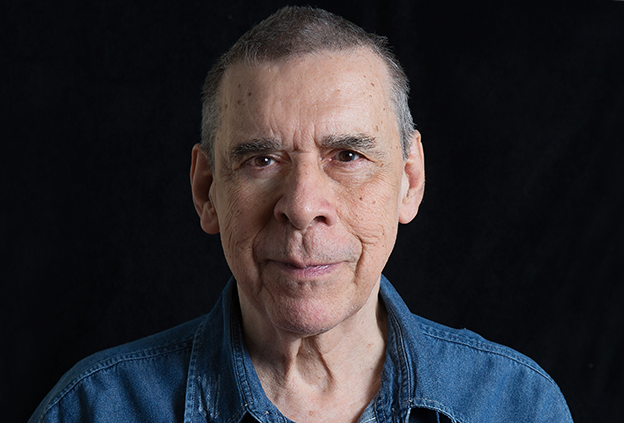

Assim deve ser lido Amazona, romance de Sérgio Sant’Anna, publicado originalmente em 1986. Nesta obra, tudo é paródico, o que o liberta do sociologismo não raro estudantil em que caíram muitos escritores contemporâneos seus. Já pelo título, há uma referência clara à selva, aos mitos do colonizador, embora o romance se apresente em quase todo o seu transcurso vinculado ao presente daquele então.

A ideia de uma pátria em que as mulheres reinam reaparece em vários momentos dos textos sobre a nacionalidade porque funciona como um contraponto à civilização patriarcal. Digamos que é um mito da pureza materna do Novo Mundo a alimentar as narrativas fundadoras. Sérgio Sant’Anna coloca esta imagem dentro de uma lógica de pulp fiction, pois a Amazona do título é uma mulher linda e sensualizada que cavalga corpos, não só masculinos. Em uma sucessão artificial de episódios, a pacata esposa se faz uma modelo cujo nudismo ganha a capa de revistas e jornais. O nome desta personagem é Dionísia, por si só um estereótipo, a deusa do amor e do sexo, numa referência rasa à cultura clássica. A transformação da figura de Dionísia em Amazona mostraria, numa leitura mais crédula, o aflorar da mulher brasileira como um ser livre das amarras sociais. De esposa a amante e depois modelo, ela se insurgiria como resposta à liberação sexual (fim dos anos 1960) atrasada aqui por causa da nossa circunstância política de natureza repressora.

Identificamos assim o primeiro componente perturbador da ordem, a sexualidade, patrocinada pelos barões da comunicação em busca de novos leitores, uma vez que o mercado de material erótico e pornográfico estava se abrindo no país. Com conexões com estes transgressores, os empresários da comunicação não se afastavam do poder militar já desmilinguido, mas ainda com credenciais potentes. No centro do país: banqueiros e militares, poder econômico e poder repressor — uma mistura perigosa. É dentro do sistema que surge, narrado também em registro de escracho, o movimento de resistência política, simbolizado em uma organização secreta sob o nome de OBA — Organização dos Bancários Anarquistas. A sigla é uma brincadeira com a turma do oba-oba, uma esquerda festiva e sem norte político, que se aloja no interior do grande monstro financeiro. Em uma das ações, um dos integrantes, o sociólogo Carlos Alberto Bandeira, não deixa de cobrar indevidamente para si o pagamento pela renúncia que significa a sua militância — uma história tão repetida décadas depois. O raciocínio do sociólogo que se locupleta com o dinheiro da chantagem feita à filha do banqueiro explica toda uma linhagem de corrupção nos quadros progressistas a que assistimos nos últimos anos: “Se um ativista se vê impedido, pela sociedade opressora que ele combate, de ganhar honestamente a sua vida, nada mais natural de que retire de expropriações revolucionárias uma cota para a sua manutenção pessoal”. Não há, portanto, heróis neste romance rapsódico, em que se emenda uma ação na outra, em que os casais aceitam traições, em que as mortes se sucedem em escala de filme B de Hollywood, tudo para zoar de uma palavra que se tornou pejorativa: pátria.

Do assassinato da filha do banqueiro em pleno cemitério, no enterro de seu amante francês que foi queimado pela polícia, da tentativa de retomada do golpe por um general caquético, que orienta um piloto militar a quebrar a velocidade da luz com um avião Mirage sobre os prédios do Rio, destruindo milhares de vidraças, tudo no enredo é reciclagem de lugares-comuns sobre o período, elevado a uma potência programaticamente inverossímil. Com audácia narrativa, Sérgio Sant’Anna se vale dos recursos do pior best-seller para compor este retrato absurdo do Brasil, numa promiscuidade de grupos sociais, interesses, ideologias e valores. A linguagem também se aproxima do mau gosto deste tipo de livro, caindo na cafonice de gírias, trocadilhos, metáforas horríveis, inversões pretensamente literárias de palavras e outros cacoetes do gênero, num relato ao gosto do público nascido de “escândalos sexo-político-policiais”.

A obra não retrata pessoas com uma lente realista, embora vejamos as suas silhuetas, mas cria personagens, sendo o próprio autor-narrador um deles. O formato tem autonomia para convocar estes tipos, que existem prontos. Assim, todas as coincidências narrativas, que são um erro no romance-arte, funcionam aqui como receita de uma escrita zombeteira sobre um país que entrava na modernidade pela emulação das peças do entretenimento. Numa grande velocidade narrativa, a história da Amazona vai num crescendo até a modernidade — de esposa pacata a modelo erótica — que poderia representar a abertura para o país do futuro, mas, no último capítulo, nas partes em itálico, ela volta a ser a representação de um feminino primitivo, e aquele hoje se sobrepõe aos tempos da colonização. Há uma continuidade entre o agora e o passado selvagem que só percebemos no desfecho em aberto. Continuamos um país primitivamente moderno, e isto é maior do que qualquer conquista civilizacional. Esta paralisia histórica é o que nos distingue como nação, pois mantemos uma conexão com eras obscurantistas que (ai de nós!) ciclicamente se manifestam.

Negando a lógica realista, Sérgio Sant’Anna reescreve Macunaíma, de Mário de Andrade, agora a partir da trajetória de uma mulher primitivamente moderna, neste retrato de um Brasil sem nenhum caráter. É nesta matriz que Amazona de inscreve, forjando enredos e temporalidades para nos representar farsescamente, mesmo que em um contexto que era para ser trágico. Haverá melhor definição do Brasil?