A filosofia ensaia mais aproximações que distanciamentos do ofício poético desde que Platão considerou a arte indigna de ingressar na utópica e restrita República. Como se os poetas fossem de menor valia para a construção do bem coletivo. Outros, como Aristóteles, em seguida, e Heidegger, já no século 20, elevaram o status da poesia a um papel crucial de formação, no sentido oposto da inutilidade dispersiva presente no discurso platônico. Para a filosofia aristotélica, a imitação da natureza (mímesis) é regente da arte poética, que se utiliza de variações da linguagem e do ritmo para reproduzir o mundo. Martin Heidegger afirmou que a poesia é a “fundação do ser pela palavra”, embora esteja num cume separado por um abismo do pensamento que vem desse mesmo ser. Para usar a linguagem heideggeriana, o mundo talvez fosse, para o filósofo alemão, o abismo que aparta aquilo que pensamos daquilo que somos.

Na visão crítica de Tudo pronto para o fim do mundo, o ritmo dos poemas remete à leveza do deboche. Um exercício intelectual que se incorpora ao caráter de guardiã da liberdade defendido para a poesia por Octavio Paz. Segundo o poeta e ensaísta mexicano, mora na veia poética o antídoto do que considerava males da contemporaneidade — ou males do mundo, se combinamos os conceitos do que é atual com o do que existe, como fez Heidegger ao tentar unir as pontas do ser e do tempo. A sensação de barco à deriva inquieta filósofos e poetas, e o chamado de Paz por uma “outra voz” — a poesia — é formulado através de um sentido de urgência, pelo mexicano, que se refere à responsabilidade da inspiração dos poetas para assegurar a sobrevivência da espécie humana diante da realidade (im)posta, dentre outras causas, pelo cotidiano resultante de um modo de vida alimentado pela técnica e pelo mercado.

Mesmo estando bem em moda (e não sem razão) a tônica da resistência, resistir significa defender-se. A inspiração que se espera da arte das palavras, como de toda arte, vai muito além de uma forma de defesa. Ou de trincheiras ideológicas. Sim, a preservação da capacidade crítica é fundamental. Mas a capacidade crítica se exerce indo ao ataque: desarmando intolerâncias, semeando a dúvida, trocando a passividade pela atitude, a resignação pela disposição e a continuidade da letargia por um lampejo de mudança. Nem que seja de perspectiva. Eis o trunfo da leitura — virar uma página dentro do leitor, abrindo a mente a compreensões e sentidos que não estavam lá, ou que repousavam encobertos.

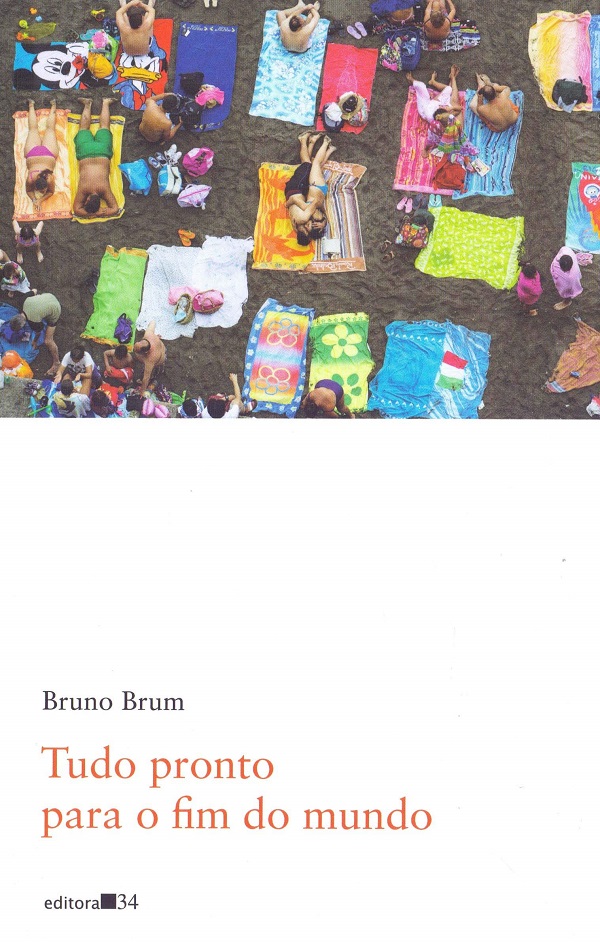

Em 50 poemas curtos, a leitura fluida da nova obra de Bruno Brum fustiga a verdade acomodada, insuflando o espírito crítico enquanto parece distrair através do riso. Mas quando avisa que está Tudo pronto para o fim do mundo, reduz o Apocalipse a uma inexorável condição suspensa, apropriada às destilações do bom humor. No limbo em que a contradição flutua, a observação pessimista do mundo não se furta ao sorriso que a poesia denuncia, quando a persistência da literatura é a grata resposta a uma boa pergunta.

Nesse mundo em que os sentidos sobrepostos não disfarçam a busca incessante de um sentido — ou seja, sua falta — a rima livre que brinca com a separação entre o que é pensado e o que vem a ser dito cumpre o propósito de camuflada legenda: “A legenda se parece/ com o que dizem, embora também/ se pareça com qualquer coisa/ que se diga ou se pense”. O poeta investe na mimesis. O mundo e a poesia se confundem na linguagem ritmada que traduz e confronta o que é dado como pronto, desde o instante em que é escrita.

Como se lançada em uma missão, a canção poética desbrava a selva do entendimento estabelecido, avançando na medida em que inquieta. Retirando o ser do esquecimento, ao modo imaginativo de Heidegger. Não importa o peso da liberdade, a não ser que um deserto ou um oceano se abra, oferecendo todas as direções e nenhum lugar para se ir. “Não há por onde continuar./ Mas deve haver um jeito.” Porque a busca é o próprio sentido, e daí a insistência, mais que resistência, do ser que existe — e tanto mais resiste quanto mais recorda o que lhe falta, no ímpeto da ação insistente. Feito futuro indefinido para quem “Espera que alguma coisa acabe e outra comece”. Não apenas a espera do refúgio, mas aquela do olhar atento.

A resposta literária é sempre uma abertura para que uma nova formulação apareça. Nisso talvez se irmanem a poesia e a ciência, como frisou o filósofo e poeta francês Gaston Bachelard, que as definiu em eixos opostos e complementares. Que não se espere, no entanto, a rima simples e objetiva no papel de reluzente resposta. Nem uma taça de champanhe servida pelo poema. A poesia é peripatética e não se cansa de cruzar a sala, a rua, o mundo, de um lado para o outro.

A graça do sol estilhaçado

O desencanto do mundo desvela o sofrimento que une o filósofo e o poeta. Há um mergulho necessário aí, ou um salto no abismo que paradoxalmente é o próprio mundo. No campo de prova de filósofos e poetas, não para esperar que outra coisa comece além do que o mundo expõe. E o tempo passa na rotação veloz que assombra a consciência do mundo, solicitando algo em vez do desencanto. Por que há tudo à nossa volta, e em nós, ao invés de nada? Nem as elaborações filosóficas, nem as pinturas poéticas ousam resvalar na solução do enigma. Mas um pouco de encantamento devolvido ao mundo ajuda na travessia inevitável do incompreensível.

O fato de tudo estar sempre de prontidão para o fim não retira a graça de tudo. Uma prontidão crítica é desejável, no entanto. Para questionar o “tudo pronto” e extrair o tempo habitado de um aparente conforto, ou da penosa inquietação de perene abandono e inércia. A vida se inscreve no mundo com muita naturalidade. Isso é parte do problema que a poesia enfrenta, ao se deparar com desencaixes, artifícios e bizarrices. Desencantar-se é amadurecer, escapar de antigos enganos, aprender a enxergar do lado de fora da caverna platônica — acostumando-se à luz intensa que se derrama do céu à terra, inalcançavelmente longe do mundo das ideias. Assim a poesia luta em duas frentes, antepondo-se ao real exposto, sem abrir mão do desafio a um imaginário também estabelecido.

Daí a magia da poesia que se equilibra entre dimensões ora opostas, ora complementares. A mágica é um ponto de vista surpreendente, um objeto impossível, de repente descortinado como se tivesse atravessado um portal. “Eis a gôndola mágica:/ é idêntica a uma comum,/ só que é mágica”, brinca o poeta. Eis o que se pede aos artistas: toquem seus instrumentos, pois o que está posto não nos basta. Nunca bastou, nem vai bastar. Para nenhuma das bilhões de experiências únicas atualmente presentes no planeta, ou para as bilhões de outras por aqui transitadas. A gôndola mágica é necessária à travessia do mundo em algum momento, alterando o ritmo do tempo e as paisagens pelo caminho.

Mesmo que sejamos “Inquilinos do remorso/ zeladores de ruínas/ aplaudindo muros”, talvez sobretudo se o formos, a poesia exerce função vital à restauração de um sentido. No percurso mágico das palavras, a imagem poética identifica so(m)bras e pode recuperar o brilho de “um sol estilhaçado/ exalando o seu perfume”. Os estilhaços solares reconfiguram o mundo e sua lógica inquebrável, enquanto a realidade não muda. Sem poesia, sem mágica, sem o passeio na gôndola, tudo que faz sentido na regência do universo — feito as leis da física e a natureza da matemática — pode perder contato com a realidade em que a mente está imersa. Deixando a existência à semelhança de um labirinto mítico, em eterno retorno: “E, de tanto perder-se,/ não se perde mais./ Impossível perder-se mais”.

A sensação de tempo perdido sintetiza o labirinto. Onde o fim do mundo declara: “Existem perguntas demais aguardando respostas”. Mas não é o caso de renunciar à poesia, pelo contrário. Como T. S. Eliot, outro poeta, avisou: “Alcançar um fim é alcançar um princípio. Fim é o lugar de onde partimos”.