Tem dias que não dá! Cada vez tem mais dias que não dá. E essa certeza me vem antes mesmo de eu abrir os olhos, ainda nesse elevador difuso que me puxa do fundo da morte até a superfície da sua pele, ainda bêbado do mergulho, sem idade nem sexo, apenas um corpo mais podre do que ontem à noite.

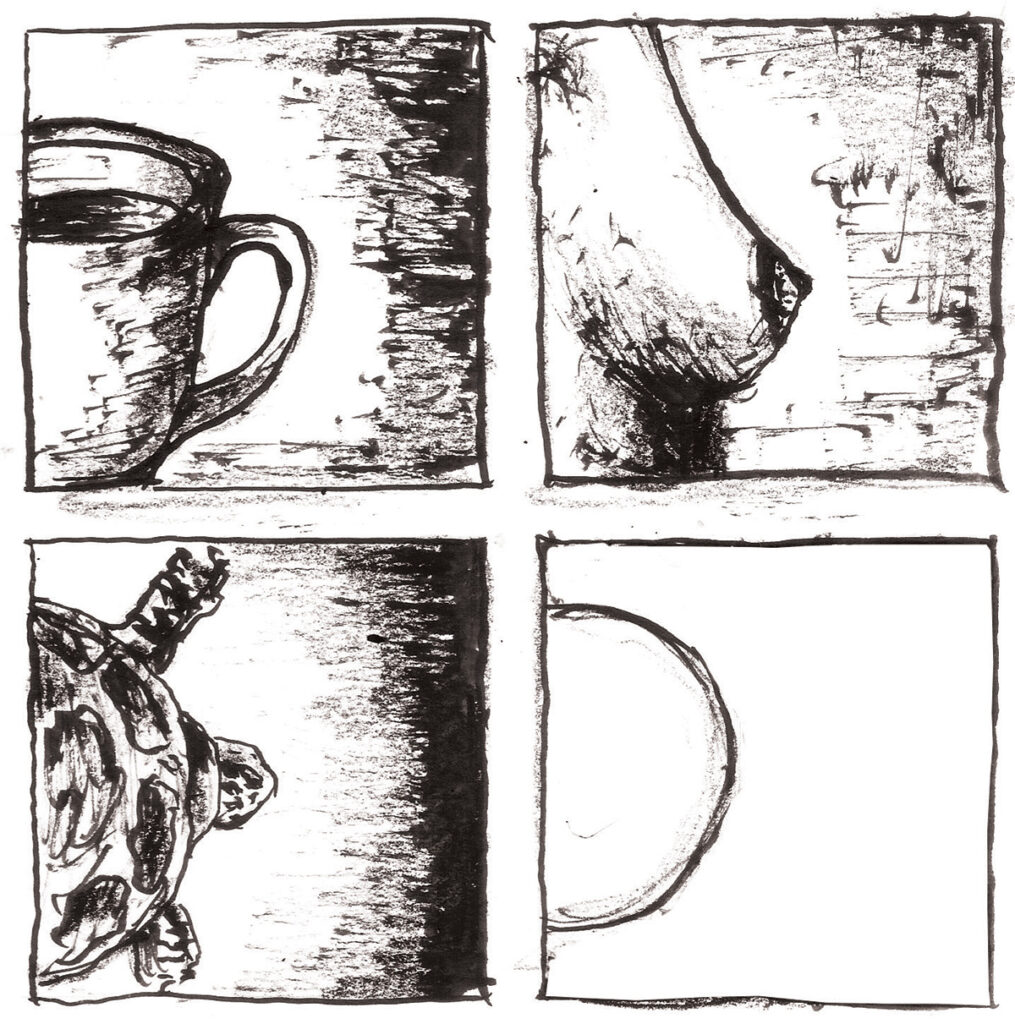

Há muito que não lembro nada dos sonhos, e o despertar é apenas uma passagem meio vaga, a visão de um céu baixo com sol de néon, uma mudança de fase do sono. A enfermeira que coloca a xícara de chá sobre a mesa ao lado da cama é também um camelo, minha mãe morta ou o saco cheio de pedras que tento puxar enquanto dois homens vestidos de branco se aproximam dizendo que é preciso quebrá-las.

Não sei como é seu rosto, o da enfermeira. Não posso dizer se é loira ou morena, ou se tem olhos claros, nem mesmo se é magra ou alta. Já me ocorreu de imaginar seus seios: pequenos, com grandes auréolas marrons em torno de mamilos planos. Mas não há como colar um rosto acima deste par de seios. Quando tento apreender um traço qualquer da sua fisionomia, ou mesmo do restante do seu corpo, ela já não está mais. Talvez ela não exista. Ou estará, quem sabe, no quarto ao lado, junto ao próximo doente, abrindo as cortinas e depositando a xícara de chá quente na mesa de outra cabeceira, como quem acende uma vela.

Depois, uma luz amarela embala as horas de um tempo sem memória. Mas não há espera, porque o que vem depois é sempre e exatamente o agora, isso aqui: uma cabeça, um pensamento que já não precisa de normas ou da lógica, uma coisa que desliza sem atrito nenhum como sobre um piso ensaboado.

Um hospital, uma cama, médicos e enfermeiras: tudo isto só serve para reforçar a certeza de que sempre se morre sozinho.

Penso na tartaruga. Talvez um dia tenha lido esta frase em algum lugar. Não, foi você quem me disse, quem me sussurrou no ouvido quando eu achava que já tinha morrido. Mas o que me vem não é a lembrança do que li, ou do que você me disse ao ouvido, não é lembrança de nada. Sinto apenas o efeito, a consequência. Poderia dizer que estou à espera, se houvesse espera. Movo lentamente a cabeça, sinto as vértebras do pescoço reclamarem.

E neste momento, enquanto ainda me esforço para guardar um traço qualquer do rosto da enfermeira, sou apenas uma tartaruga que espicha a cabeça para fora do seu casco e a mergulha numa xícara de chá quente.

…..

O Silêncio

Por uma espécie de abulia inata, ele foi renegando a palavra. Entregava-a aos outros em generosas porções de silêncio, nas quais eles, os outros, serviam-se com avidez e um instinto de sobrevivência que, para ele, estava próximo do comportamento dos animais.

Secretamente regozijava-se ao vê-los, os outros, embrutecidos e rasteiros, tão distantes do destino nobre que desde o início já sentia desenhado para ele. Mas não desconfiava que o regozijo, que — num esforço sincero para anular qualquer sentimento de superioridade — ele repudiava, podia ser uma forma de defesa e que na base de tudo estava a sua incapacidade para exercer a palavra, para se fazer ouvir. Ou melhor, para expressar o que queria que fosse ouvido.

Não, não era uma incapacidade, ele pensou, já tarde demais.

Mas mesmo que já fosse tarde ele continuou a pensar e convenceu-se de que uma sucessão de ausências concorrera para produzir aquele caráter particular que agora lhe pesava tanto. Ausência de coragem, de vitalidade, de vontade, de alegria, e também de uma dose de malícia para perceber que desde o início tudo já estava em jogo, que não podia haver nem haverá nunca idílio sem preço, e que este preço quase sempre está além do que se pode pagar.

Há quem faça da palavra uma arma; outros, um escudo. Com o silêncio é a mesma coisa, ele descobriu, descobrindo ao mesmo tempo um instinto de sobrevivência latente que até então ignorava.

Apaixonou-se por todas as formas de silêncio, e explorou até com certo talento as manifestações do nada, do vazio, do branco, da ausência, da suspensão, da latência, do sono, da falta de pensamento, da alienação, da inércia, do individualismo, da distração, da errância, da brisa, da passividade, da contemplação, da neve, da melancolia, da desistência, da incerteza, da esterilidade, do cansaço, da lentidão, da inapetência, do entorpecimento, da preguiça, da tristeza, da indecisão, do afastamento, da invisibilidade, da inexistência.

E claro, existia a forma suprema do silêncio, talvez a única verdadeira, que o atraía tanto quanto lhe causava medo, como tudo aliás que se ia apresentando a ele naquele caminho que se recusava a aceitar como escolha sua.

E entendeu que até então tudo fora preparação para o silêncio absoluto. Já desprezava verdadeiramente a opinião alheia, estava ao mesmo tempo acima e abaixo dos outros e de suas palavras.

Palavras vazias!, chegou a pensar.

Mas uma palavra, mesmo desprovida de sentido, não implicaria já uma renúncia ao vazio, uma negação do silêncio? Pela primeira vez entendeu que eles, os outros, fugiam também, que eram tão covardes quanto ele próprio. Ou melhor, que a coragem, se existia, estava do seu lado, porque era ele que havia chegado mais próximo do verdadeiro silêncio, do silêncio total.

Mas a radicalidade desse silêncio maior trouxe-lhe um peso, uma consistência material que o surpreendeu, não pela significação concreta desse sentimento que experimentava pela primeira vez, mas pela reação que provocara: finalmente ele descobrira a pulsão.

Já tarde demais, ocorreu-lhe num relance de pensamento, que foi logo posto de lado, rechaçado até com raiva e energia, pois estava ocupado demais em debater-se contra aquilo que agora o cercava e que o asfixiava, que reduzia o espaço para seus movimentos que, em contrapartida, eram cada vez mais instintivos e isentos de cálculo, como os de um animal enjaulado, ou ferido, ou simplesmente doente, velho e à beira da morte.